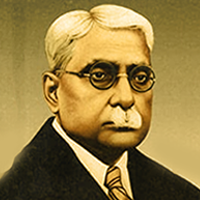

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उद्धरण

देशप्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आकलन क्या है? सारा देश अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह साहचर्यगत प्रेम है।

जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देशप्रेम का दावा नहीं कर सकता।

धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नक़ल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, ख़ूब आए, पर वह कूड़ा-करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

व्यक्तिगत सफलता के लिए जिसे 'नीति' कहते हैं, सामाजिक आदर्श की सफलता का साधक होकर वह 'धर्म' हो जाता है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

'नारायण' का अभिप्राय है, ब्रह्म का वह स्वरूप जो नर-प्रकृति का अनुरंजनकारी हो।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

सच्चा दान दो प्रकार का होता है—एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति-लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है।

जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।

अपने ही सुख-दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का अपना रूप भी है।

कर्मक्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी।

कवि को अपने कार्य में अंतःकरण की तीन वृत्तियों से काम लेना पड़ता है—कल्पना, वासना और बुद्धि। इनमें से बुद्धि का स्थान बहुत गौण है। कल्पना और वासनात्मक अनुभूति ही प्रधान है।

कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो वस्तुओं के रूप-रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में।

काव्य की उक्ति का लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना होता है। बोध कराना नहीं, बल्कि उस वस्तु या विषय के संबंध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना होता है।

अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर निज के योगक्षेम के संबंध से मुक्त करके, जगत की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय-समय पर रमता है, वही सच्चा कवि हृदय है।

भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी।

मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी-न-किसी रूप में, पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा।

कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे।

केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए, वैसा उन्हें प्राप्त न था।

क्रूर और नीच मनुष्य यदि कभी आकर नम्रता प्रकट करे तो उसे बहुत डर की बात समझना चाहिए।

गोस्वामी जी की राम-भक्ति वह दिव्य वृत्ति है जिससे जीवन में शक्ति, सरसता, प्रफुल्लता, पवित्रता, सब कुछ प्राप्त हो सकती है।

सत्, चित् और आनंद-ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्तिमार्ग 'आनंद' स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनंद की दो अवस्थाएँ पाई जाएँगी—साधनावस्था और सिद्धावस्था।

गोस्वामी जी के भक्ति-क्षेत्र में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण भावात्मिका प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है।

भक्ति-मार्ग का सिद्धांत है भगवान को बाहर जगत में देखना। 'मन के भीतर देखना' यह योग-मार्ग का सिद्धांत है, भक्ति मार्ग का नहीं।

मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखा कर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी।

करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है अर्थात् जिस पर करुणा की जाती है, वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता— जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है—बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है।

श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात-बात में उनको बधाई देना, कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म-कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है, रोष, हाहाकार, और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर-भीतर आनंद-कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं।

वर्तमान जगत् में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न-भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है।

भक्ति, धर्म और ज्ञान दोनों की रसात्मक अनुभूति है।

गोस्वामी जी पूरे लोकदर्शी थे। लोक-धर्म पर आघात करने वाली जिन बातों का प्रचार उनके समय में दिखाई पड़ा, उनकी सूक्ष्म दृष्टि उन पर पूर्ण रूप में पड़ी।

तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचार-पद्धति पर लाना चाहता है उसी प्रकार कवि अपनी भाव-पद्धति पर।

अभिमान एक व्यक्तिगत गुण है, उसे समाज के भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं।

ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जाएँगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि-कर्म कठिन होता जाएगा।

श्रीकृष्ण का लोकरक्षक और लोकरंजक रूप गीता में और भागवत पुराण में स्फुरित है। पर धीरे-धीरे वह स्वरूप आवृत्त होता गया है और प्रेम का आलंबन मधुर रूप ही शेष रह गया।

यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है।

किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़कर या काट-छाँटकर सामने रखने लगती है तब हम उसे सच्ची कवि-कल्पना कह सकते हैं।

जगत् की विघ्न-बाधा, अत्याचार, हाहाकार के बीच ही जीवन के प्रयत्न में सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति तथा भगवान की मंगलमय शक्ति का दर्शन होता है।

जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा।

कर्म-भावना-प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है।

इसी1 के द्वारा सत्ता का आभास मिल सकता है। यही अभेद ज्ञान और धर्म दोनों का लक्ष्य है। विज्ञान इसी अभेद की खोज में है, धर्म इसी की ओर दिखा रहा है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नादसौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया

तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊँचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं।

-

शेयर

- सुझाव

- प्रतिक्रिया