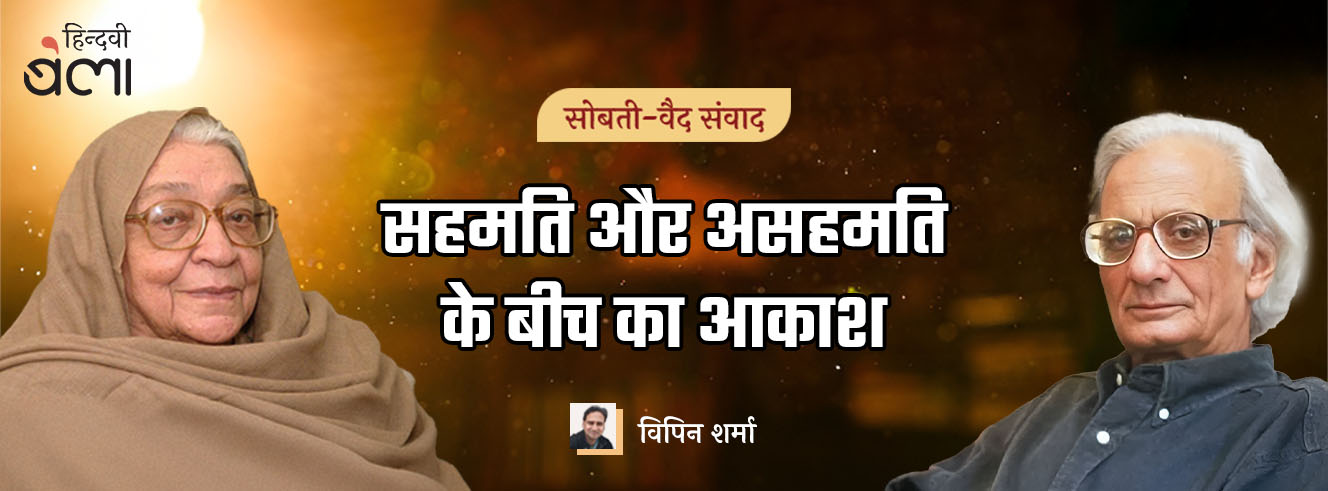

सोबती-वैद संवाद : सहमति और असहमति के बीच का आकाश

विपिन शर्मा

14 सितम्बर 2025

विपिन शर्मा

14 सितम्बर 2025

कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद के बीच भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में एक सघन वार्ता और विचार-विमर्श हुआ। यह बातचीत राजकमल प्रकाशन से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। यह संवाद साहित्य, समाज और राजनीति के गहरे प्रश्नों से हमें रूबरू कराता है। कृष्ण सोबती एक लेखक की स्वायत्तता और लेखकीय ज़िम्मेदारी को लेकर प्रखर रही हैं। यह वर्ष उनका जन्मशती वर्ष है। इस संवाद में हमें उनकी रचना प्रक्रिया और देश-दुनिया को लेकर उनकी समझ का पता चलता है और जो सवाल उन्होंने उठाए वह बेहद ज़रूरी सवाल हैं। एक लेखक की स्वायत्तता और उसके आंतरिक संसार की सघन पड़ताल दो लेखकों की संगत के माध्यम से प्रकट होती है। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद लेखन में जैसे दो अलग संसार हैं, मगर विचारों का जो धरातल है, वहाँ गहरा साम्य है। कृष्ण बलदेव वैद देश विभाजन के प्रभावों के मनोवैज्ञानिक पक्षों को उसकी संपूर्ण डिटेल्स के साथ उकेरने वाले क़िस्सागो हैं। सोबती और वैद दोनों की जड़े अविभाजित भारत में ही हैं। उजड़ने की पीड़ा का अहसास उन दोनों के यहाँ गहरा है। एक गुफ़्तगू चलती है शिमला की ठंडी शाम में, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी के रचनात्मक परिवेश में दो लेखकों का ख़ुद के लिखे को टटोलना और एक पाठक के रूप में उसे महसूस करना एक अलग अनुभूति है।

पहुँचे हुए लोगों की दुनिया ही दूसरी होती है। मैंने तो अपना शुमार हमेशा खोए हुए लोगों में ही किया है। मेरे रचे हुए चरित्र भी शायद इसीलिए खोए-खोए से ही होते हैं। अँधेरे में गुनगुनाते हुए जाए तो जाए कहाँ?

—कृष्ण बलदेव वैद

एक लेखक के अंतर मन और लिखे जाने की प्रक्रिया को यह संवाद बेहद ख़ूबसूरत तरीक़े से अभिव्यक्त करता है। पहाड़ ,मैदान लिखने के स्थान और समकालीन साहित्य की राजनीति मेल-मिलाप, दूरियाँ–नज़दीकियाँ लेखक के मन और उसके सिरजने पर क्या असर डालते हैं, इन मुद्दों को लेकर भी बात की गई है। किसी लेखक के रचे हुए चरित्र उसकी सीमाओं का कैसे अतिक्रमण कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं, इस बात को वैद और सोबती ने बहुत तफ़्सील से अभिव्यक्त किया है। यह संवाद धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और अपने अंदर लेखक के आंतरिक भूगोल और स्थितियों को समेटता हुआ चलता है। किसी लेखक पर जगह का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को वह उसका बचपन और चन्ना उपन्यास के लिखे जाने से जोड़कर साझा करते हैं। इन कृतियों की रचना रानीखेत और नैनीताल, शाहजहाँपुर, कश्मीर जैसे जगहों में हुई। पहले अक्सर लेखक लिखने के लिए पहाड़ का रूख करते थे। पहाड़ का अजनबीपन, वहाँ का मौसम सब कुछ मिलकर एक ऐसा परिवेश निर्मित करता है, जो एक लेखक के लिए ऊर्जा का उत्स बन जाता। जगहों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। कई बार कुछ विशेष जगह लेखक को रचनात्मक बनाती हैं और कुछ समय बाद वही जगह ऊब पैदा करती हैं, एक गहरा बोरडम! कृष्ण सोबती और कृष्ण बलदेव वैद दोनों के ही संवाद में यह बात उभरती है। दोनों के बीच का संवाद हमारे समय और साहित्यिक बिरादरी के आंतरिक परिवेश को भी गहरे से खंगालता है।

विभाजन एक ऐसे विघटन की मानवीय स्मृति है, जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना ख़तरनाक।

यहाँ बातें एक रेखीय आगे नहीं बढ़ती बल्कि वैद और सोबती का लिखे शब्दों को लेकर ज़िंदगी का तजुर्बा भी इस संवाद को विशेष बनाता है। आज़ादी का आंदोलन, देश विभाजन की विभीषिका, एक लकीर कैसे इंसानों का जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित कर देती है। विभाजन की पीड़ा इन दोनों के संवाद में कई बार आती है। विभाजन की पीड़ा और लोगों पर उसके असर को महसूसने के लिए ‘ज़िंदगीनामा’ और ‘गुज़रा हुआ जमाना’, ‘उसका बचपन’ तो पढ़ा जाना ही चाहिए। उस कालखंड में विभाजन की विभीषिका को भोग रहे लोगों से हम सीधा साक्षात्कार करते हैं। दोनों ही लेखकों ने अपनी मिट्टी, जगह से बिछुड़ने को उम्र भर अनुभव किया। दोनों के संवाद में देश विभाजन को लेकर कई मार्मिक प्रसंग हैं। कृष्णा सोबती एक शरणार्थी बच्चे का ज़िक्र करती हैं, जो गाता है—

जय जय जवाहर लाल

तुमने कर दिया कमाल

धरती फाड़ पंजाब की

तुमने दे दिया हमें रुमाल

कि जाओ आँखें पोंछो

(सोबती-वैद संवाद, पृ. 50)

सोबती और वैद की बातचीत में अपने बचपन के क़स्बे और जगह कई बार आती हैं। डिंगा और गुजरांवाला। साहित्य, कला और सिनेमा में विभाजन की पीड़ा एवं छूट चुकी जगहों की स्मृतियों को कलाकारों ने बहुत बार अपनी रचनाओं में उकेरा है। दोनों रचनाकार देश विभाजन को ऐसी घटना मानते हैं, जिसे भूला भी नहीं जा सकता और उन ज़ख्मों को याद करना हमारे वर्तमान को तीव्र गति से प्रभावित करेगा, दो समुदायों के बीच दीवार खड़ी करने में। इसका असर उन लोगों पर सबसे ज़्यादा होगा, जो उस अतीत का हिस्सा नहीं थे।

कुछ दशक पहले तक साहित्यकार साहित्यिक दोस्तियाँ निभाया करते थे, अब साहित्यिक दुश्मनियाँ निभाई जाती हैं। वह भी गर्मजोशी से।

—कृष्णा सोबती

लेखक सिर्फ़ निज की लड़ाई नहीं लड़ता। न अपने दुख-दर्द और हर्ष-विषाद का लेखा-जोखा पेश करता है। अपने अंदर बाहर को रचनात्मक सेतु से जोड़ता है। उसे लगातार उगना होता है—हर मौसम, हर दौर में। दूर होते रिश्तों के साथ, संबंधों की जमा और नफी के साथ। इतिहास के फ़ैसलों और फ़ासलों के साथ।

—कृष्णा सोबती

(सोबती–वैद संवाद, पृ. 30)

एक लेखक का संसार स्मृतियों के रेशे से मिलकर बनता है। इस संवाद को एक पुस्तक के रूप में पढ़ना एक गहरा अनुभव है। युवा रचनाकारों के लिए इस संवाद को यह जानने के लिए भी पढ़ना चाहिए; लेखन पूर्व की तैयारी कितनी ज़रूरी है। लेखक होना एक निरंतर बेचैनी का हम राही होना है। एक लेखक की रचनात्मक यात्रा जितनी बाहरी है, उससे ज़्यादा आंतरिक। एक लेखक होने की ठसक को अनुभव करने के लिए भी इस संवाद को पढ़ा जाना चाहिए। कृष्णा सोबती ने अपने लेखक होने की मर्यादा के लिए जो संघर्ष किया है, हिंदी में ऐसे उदाहरण कम हैं। अपने उपन्यास ‘ज़िंदगीनामा’ शीर्षक की रक्षा के लिए न्यायालय के माध्यम से संघर्ष किया।

इस संवाद के माध्यम से हम रचनाकारों की आंतरिक दुनिया को और ज़्यादा अपने सामने खुलते हुए महसूस करते हैं। लेखन का स्थगन, जिसे आज के समय में राइटर ब्लॉक कहा जा रहा है, कोई भी लेखक लिखते हुए अचानक रिक्त क्यों हो जाता है। लेखन में लंबा अंतराल अथवा कहें शब्दों का सूखापन कैसे आ जाता है। लेखन में कुछ विशेष जगह अथवा शहर लेखक को क्यों प्रिय हो जाते हैं इन विषयों पर दोनों ही लेखकों ने बहुत खुलकर बात की है। इस बातचीत में कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद की रीडिंग और राइटिंग टेबुल की निजी एवं आत्मीय स्मृतियों के गहरे स्कैच हैं। यह बातचीत कई बार हमें कला, संस्कृति और साहित्य के आंतरिक परिवेश से परिचित कराती है, यह जो बहस-मुबाहिसों का शोर बना रहता है, उसके पीछे के समाज को कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद बहुत बारीक़ी से एक्सपोज करते हैं। यह संवाद शुरुआती दौर में निज पहचान, बचपन की स्मृतियों और छूट चुकी जड़ों को स्मरण कर आगे बढ़ता है।

लेखक और लेखन का संसार इस बातचीत की ऊष्मा है। युवा लेखकों को इस संवाद को इसलिए भी पढ़ना चाहिए, वह लेखन में मेहनत और अनुशासन के मर्म को समझ सकें। साहित्यकारों द्वारा इल्हाम पर काफ़ी बात की जाती है, अर्थात् लेखक पर लेखन का उतरना—एक रचनात्मक मनोदशा। मगर कृष्णा सोबती कहती हैं, कोई भी प्रेरणा तभी काम करेगी, जब आप अपनी लेखन की मेज़ पर बैठेंगे। लेखन में जितना प्रतिभा का योग है, उतना ही मेहनत का भी। एक गहरा संयोग ही किसी लेखक को बेहतरीन लेखक बनाता है।

साहित्य में शील-अश्लील की बहसों का समय गुज़र चुका है। फिर भी इतना कहना ज़रूरी है कि अश्लील सिर्फ़ सेक्स से ही संबंधित नहीं। हमारे सामाजिक लैंडस्केप में बेशुमार स्थितियाँ ऐसी हैं जो शील के दायरे से बाहर हैं।

—कृष्णा सोबती

(सोबती-वैद संवाद, पृ. 157)

मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्णन नहीं जो लेखक कलाकार के लिए वर्जित हो।। ...यह सरलीकृत धारणा कि तथाकथित अश्लीलता पश्चिम की देन है, मेरे ख़याल में ग़लत है। हमारे यहाँ तथा कथित अश्लीलता जो वास्तव में अश्लीलता न होकर शारीरिकता का खुला और निर्भीक और अकुंठित स्वीकार्य ही है, सदियों से चली आ रही है और हमारे साहित्य-कला बोध का अभिन्न अंग रही हैं।

—कृष्ण बलदेव वैद

(पृ. 113)

कृष्ण बलदेव वैद का जीवन अधिकतर विदेश में बीता। उनके अध्ययन का दायरा काफ़ी व्यापक है। संस्कृत, अँग्रेज़ी, उर्दू और फ़्रेंच। जब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, उनके लिखे पर उर्दू भाषा का गहरा प्रभाव था, लिखत और शब्द चयन में भी। वैद पर हिंदी साहित्य जगत में कम बात हुई; और ज्यादा बात होनी चाहिए थी। कृष्ण बलदेव वैद हिंदी के कुछ बेहद ज़हीन और बहुपठित लोगों में से हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से एम.ए., हावर्ड से पीएच.डी के पश्चात न्यूयार्क स्टेट और ब्रेनडाइज़ जैसे विश्विद्यालयों से वह जुड़े रहे। अपने संवाद में कृष्णा सोबती उन्हें पढ़ा-लिखा लेखक कहती हैं।

वैद अपने संवाद में सलिल और अश्लीलता के विषय को विस्तार देते हैं। एक बार वैद को व्यास सम्मान मिलने वाला था, हिंदी के ठस्स लेखक समुदाय ने उन पर अपनी रचनाओं में अश्लीलता परोसने की तोहमत लगाई। कृष्ण बलदेव वैद स्त्री-पुरुष संबंधों की पेंचीदगियों को संजीदगी से समझने वाले रचनाकार हैं। उनका मानना है भारतीय मनीषा अपने प्रारंभिक दौर से ही अकुंठ रही है। जिसे लोग अश्लीलता कहते हैं, वह मूलतः साहसिकता है। कृष्णा सोबती का मानना है, इस तरह के कथ्य को सँभालना एक कठिन कार्य है। एक गहरी दक्षता। ‘मित्रों मरजानी’, ‘सूरजमुखी अँधेरे के’ कृष्ण बलदेव वैद के उपन्यासों और कहानियों में अकुंठ देह के लगावों के प्रसंग हैं। मित्रों का चरित्र तो अपने तेवर में बेलौस है ही। नर-नारी उपन्यास पर अश्लीलता के आरोप लगते रहे। कृष्ण बलदेव वैद अश्लीलता के सवाल को कुछ इस तरह कहते हैं, “समाज में विभिन्न किस्म के लोग हैं, और सेक्स से ज़्यादा यह बिंदु सेक्युएलिटी का है। हमें समझना होगा, देह से ही उसकी इच्छाएँ जुड़ी हैं। समाज में सहजता के लिए सामंती जकड़न से मुक्ति ज़रूरी है।” अपने उपन्यास ‘नर-नारी’ के बारे में वह कहते हैं—“‘नर-नारी’ के बारे में कोई सफ़ाई नहीं देना चाहता। …इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें मेरी कोशिश यह थी कि कई प्रकार के शारीरिक और कामुक संबंध हों, स्थितियाँ हों। बांझ मांजी के प्रसंग को आदर के साथ देखना चाहता था। उन्हीं की चेतना प्रवाह की भाषा में” (p.154)

कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद ने स्त्री-पुरुष संबंधों को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से विश्लेषित किया है। सोबती और कृष्ण बलदेव वैद का हिंदी साहित्य को यह दाय है उन्होंने साहसिकता से अपने पात्रों को गढ़ा, यह हमारे बीच के ही लोग हैं। मगर अभी तक यह विस्मृत थे। अश्लीलता को प्राय: सेक्स तक ही महदूद कर दिया जाता है, भारतीय कला और साहित्य में साहसिकता और स्त्री-पुरुष के प्रणय की सतत परंपरा है। कई बार इस बात का ज़िक्र सेक्स अश्लील नहीं बल्कि जाति—धर्म के विभेद और शोषण अश्लील है। उर्दू में जो स्थान इस्मत आपा और कुर्तुल.एन. हैदर का है, वही स्थान और कद हिंदी में कृष्णा जी का है।

सोबती-वैद संवाद की एक विशेषता उसका व्यापक फलक है। उनकी बातचीत में शब्दों और भाषा को लेकर लंबी बातचीत है। सोबती और वैद अपने विशिष्ट भाषिक लहज़े को लेकर चर्चा में रहे है। कथा-कहन का ऐसा अंदाज़ जो वक़्त को पाठक के सामने साक्षात् सी प्रवाहित हो। भाषा की बहुलता और उसके विभिन्न स्थानीय स्वर, लहजों को कृष्णा सोबती अपने लेखन में बरतती रही हैं। ‘ज़िंदगीनामा की भाषा को लेकर हिंदी आलोचकों ने कई सवाल खड़े किए। कृष्णा सोबती ज़िंदगी की खराद पर तराशे गए शब्दों की पैरोकार हैं। यह जो भाषा की ताज़गी है, यह उनकी ज़िंदगी जैसी है, देश विभाजन के पूर्व का गुजरांवाला का जीवन, अविभाजित भारत अब पाकिस्तान का वह हिस्सा जहाँ सोबतियों की हवेली, उनकी पंजाबी-गुजराती मिश्रित भाषा। देश विभाजन के पश्चात दिल्ली में बसना, देहली वालों की ज़बान जहाँ रेख़्ता वालों के बीच देश के सुदूर से आए लोग ख़ुद के पाँव टिकाने की जुगत में हैं, भाषा को व्यापक और मिश्रित होना ही था। दिलों दानिश की भाषा को लेकर वह अपने लंबे संवाद में मानती रही हैं, “यह दिल्ली के आंतरिक लोकल की भाषा है, जहाँ लालकिला है, जामा मस्जिद और जहाँ मुगलिया अंदाज़ थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है”

वैद से संवाद करते हुए कृष्णा सोबती हिंदी भाषा में देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व देखने को तरजीह देने की बात करती हैं। भाषा के माध्यम से भी देश का वृत्तांत प्रकट होता है। लोकतंत्र हमें सोचने-समझने और विभिन्नता को स्वीकार करने का ही नहीं बल्कि देश की भाषिक बहुलता का उत्सव मनाने का भी लोकतंत्र स्पेस देता है। जब अँग्रेज़ी भाषा में देश-दुनिया की भाषाओं के शब्द स्वीकार हो सकते हैं, तो हिंदी को भी लचीला होना होगा। अँग्रेज़ी में सलमान रश्दी की भाषा को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त है। हिंदी में शब्द और भाषा के स्तर पर लिबरल होने की आवश्यकता है।

सादगी की भी अपनी पेचीदगियाँ होती हैं और पेंचीदगियों की अपनी सादगी।

—कृष्ण बलदेव वैद

सादगी और शिल्प पर कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद की बातचीत महत्त्वपूर्ण है। वैद की क़िस्सागोई को आलोचकों द्वारा कलावाद के खाते में डाल दिया जाता है। उनका आग्रह है कोई भी कथ्य यदि सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं होता तो उसका असर गहरा नहीं होगा। सादगी शिल्प को लेकर साहित्य में लगातार बहस होती रही है। सोबती का मानना है, “सरल लहज़े में अपनी बात रखना हमेशा आसान नहीं होता। हिंदी बौद्धिक जगत में एक बात हमेशा चलती है”

कथ्य, कहन से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है। बक़ौल वैद प्रगतिशील धारा ने किसी भी लेखक के कसे हुए शिल्प अथवा क्रॉफ़्ट को एक कमी के रूप में ही प्रचारित किया। मगर कृष्णा सोबती का मानना है, “यह एक सरलीकृत धारणा होगी। विचारधाराओं के सैद्धांतिक मुखौटे हो सकते हैं, सिर्फ़ प्रगतिशीलता पर यह दोष मढ़ना सही नहीं होगा।” एक अच्छी कृति अपने कथ्य और बुनाव दोनों से ही मिलकर बनती है।

यह बातचीत हिंदी के दो मूर्धन्य रचनाकारों के बीच एक सघन संवाद की निर्मिति करता है। यहाँ साहित्य को लेकर तो बातचीत है ही; उसके साथ हम आज़ादी के पूर्व का भारत और आज़ादी के बाद के भारत की छवियाँ देखते हैं। लोकतंत्र के लिए भाषा का लोकतंत्र ज़रूरी है। देश विभाजन के पश्चात पंजाब की बहुसंख्यक आबादी ने जो झेला कृष्णा सोबती-कृष्ण बलदेव वैद की रचना और बातचीत में उसके गहरे आख्यान हैं। विभाजन ने हमारे शहरों के तासीर को भी बहुत सीमा तक बदल दिया। इस संवाद में दिल्ली और शिमला को धड़कते हुए महसूस करते हैं। शहरों के बदलते मिज़ाज और तहज़ीब के गहरे अक्स इस संवाद की साँस हैं।

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट