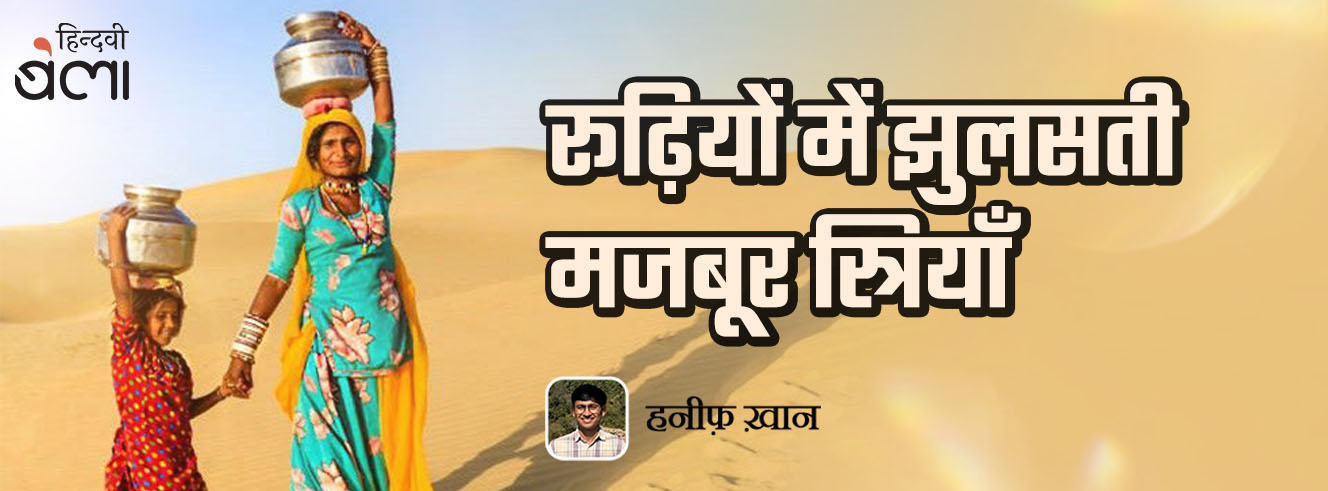

रूढ़ियों में झुलसती मजबूर स्त्रियाँ

हनीफ़ ख़ान

10 दिसम्बर 2024

हनीफ़ ख़ान

10 दिसम्बर 2024

पश्चिमी राजस्थान का नाम सुनते ही लोगों के ज़ेहन में बग़ैर पानी रहने वाले लोगों के जीवन का बिंब बनता होगा, लेकिन पानी केवल एक समस्या नहीं है; उसके अलावा भी समस्याएँ हैं, जो पानी के चलते हाशिए पर धकेल दी गईं हैं।

“एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है”—को चरितार्थ करते किसी को देखना है तो राजस्थान की ओर देखें, मुख्य रूप से पश्चिम भाग में। जहाँ पर बच्चे के माँ के गर्भ में होते हुए ही रिश्ते तय हो जाते हैं। बनी-बनाई इन सामाजिक जड़ताओं का सबसे ज़्यादा शिकार स्त्रियाँ हुई हैं।

थोड़ी समझ विकसित होने पर उन्हें यह बता दिया जाता है कि उनके पास प्यार करना तो दूर घर से बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं है। मेरी बहन जो 19 वर्ष की है, बताती है कि उसने अभी तक बस से सफ़र नहीं किया है। यह उसके पब्लिक पार्टिसिपेशन को बताता है कि उन्हें कहाँ तक सीमित कर दिया गया है और यह लगभग हर घर की बात है।

कुछ वर्ष पहले मैं एक रिश्तेदार के घर गया तब उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे की सगाई फलाने के घर करूँगा। मैंने कहा—“बच्चा! बच्चा कहाँ है?”

वह बोले—“बच्चा हो जाएगा ना अब।” सामाजिक मूल्य और मान्यताएँ विज्ञान तथा प्रगति के युग में भी इतनी ही जड़ हैं कि इनको बदलने में 100 वर्ष और भी लग सकते हैं।

एक दिन बाबा ने पूछा—“बेटा दिल्ली हम से कितना आगे है”

मैंने बताया—“बाबा 50-75 साल तो मानो”

“क्यों ऐसा क्या है दिल्ली में?”

मैंने उन्हें बताया यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है।

वह बोले—“ऐसा कहाँ होता होगा?”

मैं कुछ नहीं बोला।

बच्चों को जन्म देना और शादी करवाना कोई महान् काम नहीं है बल्कि उनको आगे बढ़ने देना और स्वतंत्रता देना एक महान् काम है। वर्जिनिया वुल्फ़ 1940 के दशक में जिस ‘अपने कमरे’ की बात कर रही हैं, वह कमरा आज तक महिलाओं को नहीं मिला है। न बाप के घर में और ना ही ससुराल में। सरकार कितना ही ‘सर्व शिक्षा अभियान’ की बात करे, कितना ही मिड-डे मील की बात करे, वह उसे आठवें दर्जे से आगे नहीं ले जा पा रही है।

समाज का एकरेखीय दृष्टिकोण उसे अब भी रोके हुए है। मेरी बहन 10 साल की है और पाँचवें दर्जे में पढ़ती है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए उसका दाख़िला क़स्बे के एक स्कूल में करवाया। घर के लोग नहीं मान रहे थे लेकिन मैंने ज़ोर दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल जा रही थी, उसी वक़्त पड़ोस के अंकल घर आए हुए थे। जब उन्होंने देखा तो बोले—“आज सांजी कहाँ जा रही इतना तैयार होकर।”

मम्मी ने कहा—“फ़तेहगढ़ जा रही स्कूल।”

“अरे इतना दूर अपनी छोटी बेटी को कौन भेजता है और लड़की है पढ़ा कर क्या कर लोगे। एक दिन तो जाना ही है उसे घर छोड़कर।”

ख़ैर उस दिन तो वह क़स्बे के स्कूल गई लेकिन अगले दिन से नहीं।

शादी के नाम पर जिन लड़कियों का बचपन में ही विवाह हो जाता है, वे न जाने कितने अनचाहे बोझ का शिकार हो जाती हैं। उन्हें शादी के नाम पर गले, नाक, कान, सर, पैर और हाथों में न जाने कितने सारे गहनों को लादकर चलना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनके भार से ज़्यादा वज़्न गहनों का है।

स्त्री हमेशा पुरुष-प्रधान समाज द्वारा ठगी गई है। रस्मो-रिवाज उनके ढोने लिए है न कि पुरूष के लिए। पुरुष के हिस्से में उन पर अधिकार जमाना, उनकी गतिविधियों को देखना, जैसे—कहाँ जाने देना है और कहाँ नहीं, किसके सामने अपनी धौंस जमानी है जिससे यह लगे कि अपनी बीवी से डरता नहीं है।

बड़ी बहन की शादी के बाद उसने बताया कि मुझे गहने भारी लगते हैं, मैं नहीं पहनना चाहती लेकिन उतारने भी नहीं देंगे। लगातार कोशिश करने के बाद स्थिति में बदलाव हुआ। हमारे यहाँ गहने उतारने का मतलब होता है विधवा होना। लेकिन सामाजिक सत्ता व्यवस्था को यह समझ नहीं आता कि इन गहनों से लड़की विधवा तो नहीं होगी लेकिन पुरुष विधुर ज़रूर हो जाएगा। बाल विवाह के बाद लड़की को कम-से-कम कंगन तो पहना ही देते हैं। यह कंगन केवल कंगन नहीं हैं बल्कि उसके भावी जीवन की बंदिशों का प्रतीक हैं। ये बंदिशें उसे जीवन भर जकड़ कर रखती हैं।

पड़ोस की एक शादी का वाक़या याद आ रहा है—हुआ यह कि एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, वह 12 वर्ष की थी। देख रहा हूँ कि वह किसी समझदार दुल्हिन की तरह घूँघट ओढ़े सज-धज कर बैठी है और शर्मा रही है। कुछ देर बाद वह बच्चों के साथ खेल रही है, विचार आया कि शायद यह भूल गई होगी कि वह एक दुल्हन है।

रुख़्सती के बाद उसका पिसना शुरू होता है। वह चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती, घूम नहीं सकती। हमेशा उदासी के तले बोझिल जीवन बसर करती है। समाज के सारे नियम-क़ानून के हिसाब से परिवार की इज़्ज़त लड़की के हाथ में होती है। पुरुष इससे निजात पा चुका है।

कई बार देखा है कि औरतों को घरेलू उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इन चीज़ों की अवहेलना इसलिए और यह कहते हुए कर दी जाती है—“अरे किसी और ने थोड़ी मारा है, पति ने ही तो मारा है।” ऐसे में लगता है कि एक औरत को पति के द्वारा मारा जाना या फिर सास द्वारा बातें सुनाया जाना—उनका संवैधानिक अधिकार है और पत्नी द्वारा सहते जाना एक मौलिक कर्तव्य है।

कई परिवार ऐसे है जो अपनी बेटियों के हक़ में इसीलिए नहीं बोल पाते कि उसका घर न टूट जाए। उसे बचाने के लिए सामाजिक मर्यादाओं के दबाव में, इसे अपनी बेटी का ख़राब नसीब मानकर उसके हाल पर छोड़ देते हैं। 18 वर्ष या उससे कम उम्र की वे लड़कियाँ जिनकी रुख़्सती हो चुकी होती है उनको इस व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। जिससे उनको ज़ेहनी परेशानी का सामना तो करना पड़ता ही है लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबाव इतना होता है कि उन समस्याओं के बारे में किसी से नहीं कह पाती हैं। उनकी स्वतंत्रता मात्र रोटी बनाने में और रोटी को अच्छे से बनाने में है।

आज जब हम दावा करते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी युग में जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जब इस मुद्दे पर बात करें तो पता चलता है कि ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों को मोबाइल रखने ही नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि लड़कियों का मोबाइल से क्या काम?

मुझे याद आ रहा है जब मैं और मेरा दोस्त क़स्बे की किसी दुकान में बैठे थे तो सामने से एक महिला बिना घूँघट के मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। तब उसने बोला—“देख हनीफ़ औरतें कितनी बिगड़ गईं हैं। कहीं पर भी मोबाइल यूज़ कर रहीं है।”

वैधव्य जीवन की बात करें तो आज भी समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विधवाओं की दूसरी शादी नहीं होती। एक घटना याद आ रही है—मेरे ननिहाल के पास के गाँव में एक लड़के की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, उसकी पत्नी की उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष रही होगी, उस समय वह गर्भवती भी थी। कुछ महीनों बाद बेटी का जन्म हुआ। आज वह 20 वर्ष की उम्र में विधवा है और उसे पूरा जीवन वैधव्य में बिताना है। इस प्रकार के कई उदाहरण मौजूद है।

यह कौन-सी सामाजिक व्यवस्था है जो एक पिता को अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने से रोक रही है। क्या समाज उन बेक़सूर लड़कियों की ज़िंदगी को नहीं देख पा रहा है? क्या समाज इस तरीक़े से स्त्रियों को अपंग बनाकर अपनी इज़्ज़त को बरक़रार रख सकता है?

रोज़ा लेक्समबर्ग कहतीं हैं—“जो कभी चलते नहीं, उन्हें अपनी बेड़ियों का एहसास नहीं होता।” मुझे इसका संदर्भ नहीं पता लेकिन अगर स्त्रियों के संदर्भ से जोड़कर बात करूँ तो यह सत्य है कि इस इलाक़े में रहने वालीं औरतों को अपनी बेड़ियों का एहसास नहीं है। ग्रामीण स्त्रियाँ केवल चूल्हे-चौके के आस-पास सीमित कर दी गई हैं। उन्हें अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हैं। उनके नागरिक होने के क्या अधिकार हैं, पुरुषों की तरह बाहर घूम सकतीं है, खेल सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ये उनकी कल्पना से बाहर की चीज़ें हैं।

जिस परवरिश के दौरान जिस साँचे में ढाली गईं हैं, उसी में सीमित होकर रह गईं हैं। कुछ ने अपनी बेड़ियों को पहचाना और क्रांति से समाज को बदलने की चेष्टा की। कुछ महिलाएँ इस क्षेत्र में सतत् रूप से आगें बढ़ रहीं है, उनमें से एक नाम रूमा देवी है, जो पश्चिम क्षेत्र में हस्त निर्मित परिधान बनाने में कई स्त्रियों की मार्गदर्शक हैं।

आर्थिक स्तर पर उनके अधिकार नगण्य है, परिवार के सारे सामाजिक फैसलों के साथ आर्थिक अधिकारों का केवल पुरुष ही प्रयोग करता है। उनके घर से बाहर का श्रम केवल अपने खेतों में काम करना है। राजनीतिक अधिकार केवल पुरुष ही प्रयोग कर रहे हैं, कहने के नाम पर उन्हें स्थानीय निकायों में प्रतिनिधि बना दिया जाता है लेकिन सारे काम-काज पुरुष ही करते हैं।

आज भी समाज में घूँघट जैसी प्रथाएँ प्रचलन में है, एक 18 वर्ष की लड़की जिसे घूँघट का मतलब नहीं पता—उसे दुनिया को जहाँ देखना चाहिए वह ज़मीन को देखकर चलती है, नीचे देखकर चलती है। अपने सास-ससुर के आगे बोल भी नहीं सकती, यहाँ बोलने का मतलब बहस नहीं बल्कि सामान्य बात से है। अपने पति तक का नाम नहीं ले पातीं, पति का नाम लेना अपशकुन माना जाता है।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि अस्ल “मैं नीर भरी दुख की बदली” ये स्त्रियाँ हैं। रेगिस्तान की रेत के समान इनका जीवन है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। परिस्थिति के अनुसार यहाँ से वहाँ धकेल दिया जाता है। ‘लू’ के समान समाज के थपेड़ों को भी सहते चले जाना उनकी प्रकृति बन गया है।

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट