लिखने का ठिकाना

शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी

30 सितम्बर 2025

शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी

30 सितम्बर 2025

उस्ताद का बैठकख़ाना और लिखने का ठिकाना

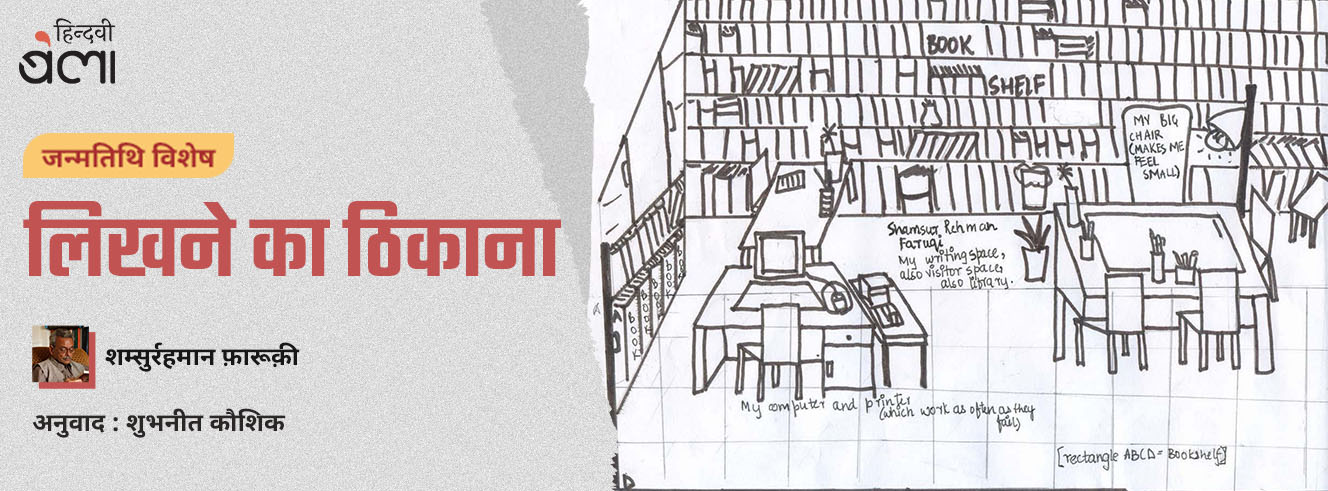

उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक और उपन्यासकार शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी के बैठकख़ाने, लाइब्रेरी और पढ़ने की जगह का यह स्केच उनकी नातिन तज़मीन ने अठारह बरस पहले बनाया था। स्केच में लिखे नोट्स ख़ुद शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी ने लिखे थे। हुआ यूँ था कि 2007 में फ़ारूक़ी साहब को बर्लिन लिटरेरी फ़ेस्टिवल में बुलाया गया। आमंत्रित साहित्यकारों से यह सवाल पूछा गया था कि वे अपने लिखने के स्पेस के बारे में बताएँ। इसका जो जवाब जुलाई 2007 में इस तस्वीर के साथ फ़ारूक़ी साहब ने आयोजकों को भेजा था, उसका अपना हिंदी तर्जुमा मैं यहाँ पेश करता हूँ।

— शुभनीत कौशिक

मज़े की बात है कि अपने लिए लिखने के स्पेस के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं बर्लिन फ़ेस्टिवल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने इस बाबत मुझसे जानकारी माँगी और मुझे इस बात का एहसास कराया कि ऐसी भी कोई शय होती है। मैं हिंदुस्तान के एक मुस्लिम परिवार में पला-बढ़ा और और अब तक जैसे मेरी ज़िंदगी चलती रही है, शायद इन वजहों से भी मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे अपने लिए किसी स्पेस की ज़रूरत है। हाँ, शायद एक डेस्क, एक कमरा या किताबों से भर कई कमरे, काग़ज़ के पुलिंदे, लिखने के लिए कुछ क़लमें और बाद में कंप्यूटर—यह सब तो रहे हैं। लेकिन लिखने के लिए एक स्पेस जिसे मैं अपना कह सकूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी रहा है।

यहाँ ज़िक्र कर दूँ कि मैं कंप्यूटर और फ़ोटोकॉपी के ज़माने से पहले का हूँ। अस्ल में टाइपराइटर के ज़माने से भी पहले का, क्योंकि टाइपराइटर पर काम करना मैंने कभी सीखा ही नहीं। इसके अलावा उर्दू टाइपराइटर बेहद महँगे हुआ करते थे और जब मैंने लिखना शुरू किया, तब वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। हम सभी तब हाथ से ही लिखा करते थे और अपनी पांडुलिपियों की नक़्ल अपने किसी दोस्त या दोस्त के दोस्त के ज़रिये कराया करते थे। वह भी तभी जब हम किसी टेक्स्ट की नक़्ल अपने पास रखना चाहते थे! उर्दू के महान् आलोचक और सिद्धांतकार एहतेशाम हुसैन [1912 -1972] ने एक बार मुझे बताया कि वह क़लम या पेंसिल को काफ़ी दबाकर लिखा करते थे और लिखने के काग़ज़ के नीचे कार्बन पेपर और एक सादा काग़ज़ लगा होता था, ताकि उसकी कार्बन कॉपी तैयार हो जाए। ज़ाहिर है यह काम बड़ी मशक़्क़त भरा और वक़्त लेने वाला है, और इससे तैयार कार्बन कॉपी भी काफी धुँधली होती थी।

पश्चिम के उपन्यासों में मैंने अक्सर पढ़ा है कि लोगों के पास काम करने का एक अपना कमरा या लाइब्रेरी या घर की व्यस्तता और चहल-पहल से दूर कोई आरामगाह होता है। जिसे ‘डेन’ कहते हैं और इसकी निजता में ख़लल डालने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही जिन लोगों के पास लाइब्रेरियाँ थी, वह ख़ुद को अपनी लाइब्रेरी में बंद कर सकते थे। जहाँ तक केवल कुछ लोगों की ही पहुँच होती। मगर हमारे लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ़ अफ़सानों की बातें थी। हम लोग ग़ैरत पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन उसमें निजता एक अनिवार्य गुण के रूप में शामिल नहीं है।

मैं यह ज़रूर स्वीकार करूँगा कि अपने लेखन के शुरुआती दिनों में आगंतुकों या फ़ोन-कॉल या हिंदुस्तानी घरों में आने-जाने वाले लोगों के सामान्य क्रम से तंग आकर मैंने वैसे एक ‘डेन’ या अपनी एक लाइब्रेरी की चाहत ज़रूर रखी थी, जहाँ मैं बग़ैर ध्यान-भंग हुए लिखने-पढ़ने का काम कर सकूँ। मगर ज़िंदगी भर किसी भी जगह काम कर लेने की आदत ने अब मुझे अपने लेखन के लिए किसी शांत जगह की ज़रूरत से दूर कर दिया है।

1970 में मैंने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन उसमें भी मैंने अपने लिए कोई जगह निश्चित नहीं की। मैं अक्सर शाइरी बिस्तर पर या यात्राओं के दौरान लिखता हूँ। मैं उन पंक्तियों को याद कर लेता हूँ या जल्द से जल्द उन्हें कहीं लिख लेता हूँ। लिखने के लिए किसी ख़ास जगह या माहौल की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। लगभग तीस सालों तक मैंने अँग्रेज़ी और उर्दू का लगभग अपना सारा गद्य अपने हाथों से ही लिखा और अक्सर वह भी बग़ैर डेस्क के।

आज जब मेरे पास कंप्यूटर है और जब मैंने अपने घर के सबसे बड़े कमरे को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है; तब भी मैं हाथ से ही लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर या प्रिंटर मुझे अक्सर परेशान करते हैं। लोग-बाग मज़ाक़ में कहते हैं कि कंप्यूटर और मेरे बीच कोई ज़ाती दुश्मनी है! मैंने अपने उपन्यास का बड़ा हिस्सा अपने हाथों से ही लिखा। अक्सर रातों में अपने सोने के कमरे में या फिर अपनी छोटी बेटी के घर के डाइनिंग स्पेस में। फिर बाद में फ़ुरसत के किसी पल में मैं उन पन्नों को कंप्यूटर में उतार लिया करता। सिद्धांततः कंप्यूटर ने चीज़ों को आसान बनाया है, लेकिन मैं उसके साथ सहज महसूस नहीं करता।

मेरी लाइब्रेरी और घर के कुछ दूसरे कमरे और कई अलमारियाँ किताबों से भरी हुई हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी मुझे सहज बनाती है और पुर-असरार ढंग से संतुष्टि देती है। मैं अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल बैठकख़ाने के रूप में करता हूँ और जब मेरे नाती-नातिन मेरे पास होते हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और वे मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैं कोई परवाह नहीं करता। यहाँ दी गई तस्वीर मेरी नातिन तज़मीन ने बनाई है, जिस पर कुछ टिप्पणियाँ मैंने लिखी है। मुझे यह तस्वीर बेहद पसंद है, मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी पसंद आएगी।

[साभार : फ़्रांसेस प्रिचेट]

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट