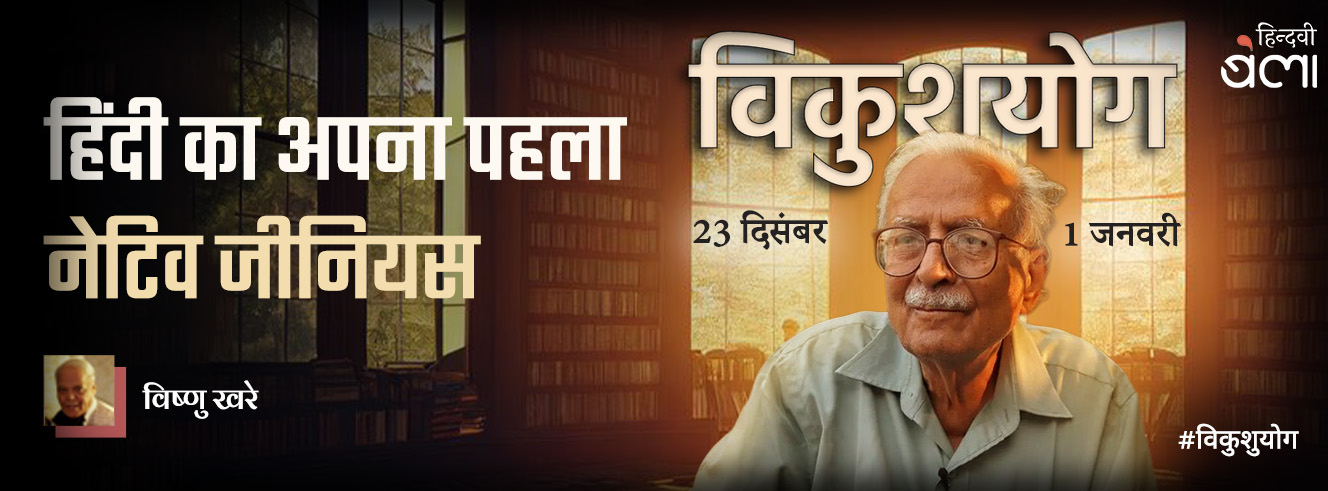

हिंदी का अपना पहला ‘नेटिव जीनियस’

विष्णु खरे

24 दिसम्बर 2025

विष्णु खरे

24 दिसम्बर 2025

विनोद कुमार शुक्ल के मुझ सरीखे पुराने पाठक और उनके लगातार बढ़ते जा रहे नए पाठक; सबसे पहले तो यह समझ जाते हैं कि उनका यह कवि-गल्पकार सिर्फ़ ‘अच्छा’ नहीं है, बल्कि उसे ऐसा कहना और मानना उसका और अपना अपमान करने जैसा है। यदि हम उन्हें सिर्फ़ अच्छा मानते तो पिछले पचास वर्षों के अधिकांश ‘अच्छे’ कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों की तरह उन्हें भी भुला देते; उनकी एक कदाचनिक, रियायती स्मृति ही होती। ‘अच्छा’, ‘बहुत अच्छा’, ‘श्रेष्ठ’ आदि विशेषणों को अपर्याप्त सिद्ध करते हुए वह ‘अद्वितीय’, ‘अप्रतिम’, ‘अदभुत’, ‘विरल’, ‘शीर्षस्थ’, ‘रोमांचक’, ‘चुनौतीपूर्ण’, ‘विलक्षण’, ‘मार्मिक’, ‘आह्वानक’, ‘जटिल’, ‘सम्मोहक’, ‘प्रतिबद्ध’ आदि की मिली-जुली, कभी-कभी पिष्टोक्ति-सी; किंतु लगभग हमेशा असंतोषप्रद कोटियों को आकृष्ट करते हैं।

एक सामान्य पाठक (यदि विनोद कुमार शुक्ल के पाठकों को वैसा कहा जा सकता हो तो) विनोद कुमार शुक्ल सरीखे कवि या गल्पकार या दोनों से आकृष्ट होने के बाद शायद यह न बता सके, बताना न चाहे कि वह उस पर ऐसा असर कैसे तारी कर लेते हैं! लेकिन जब साहित्य की दुनिया का मुझ जैसा मामूली बाशिंदा विनोद कुमार शुक्ल के कृतित्व का मुक़ाबला करता है, तो उसके सामने दोहरी समस्या उपस्थित होती है। एक ओर तो वह ख़ुद उनका सामान्य पाठक होता है, क्योंकि हर सार्थक कृति के सामने हमें प्रारंभिक रूप से सामान्य ही होना पड़ता है, वैसे भी वह आपको वैसा बना देगी; क्योंकि मृत्यु की तरह साहित्य भी, जो दरअस्ल अपने आप में जीवन के सिवाय कुछ नहीं है, ‘दि ग्रेट लैकलर’ ‘महान् समतलनाकार’ होता है।

साहित्य के आस्वादन का विश्व जनतांत्रिक है, लेकिन अगर आप भी उसी पेशे में हैं—एक अंदरूनी आदमी हैं, ‘रसिक’, ‘गुणी’ समीक्षक आलोचक भी हैं—तो चाहे-अनचाहे ‘सामान्य आस्वादक’ से अलग होते हुए आप इसकी जाँच करने लगते हैं कि आपमें और किसी कृति में ऐसे कौन से तत्त्व हैं कि आप जो एक जीवित ‘व्यक्ति’ हैं और वह कविता-कहानी-उपन्यास जो एक ‘वस्तु’ है, परस्पर एक रिश्ता (जो आपके जीवन में लगातार बदलता भी रह सकता है) कैसे स्थापित कर लेते हैं। आलोचक के रूप में आप अपनी बौद्धिकता, संवेदना और रुचि को और उस कृति की गुणवत्ता और शक्ति को भले ही वे आप दोनों में हों या न हों जताने, आविष्कृत करने और उचित ठहराने सिद्ध करने लगते हैं।

शमशेर बहादुर सिंह की तरह विनोद कुमार शुक्ल का व्यक्तित्व भी उनके लेखन से जुदा नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हुए अब चार दशक से भी ऊपर होने को आए और यदि ‘लव एट फ़र्स्ट साइट’ सरीखा कुछ होता हो तो उनके साथ ‘अफ़ैक्शन एट फ़र्स्ट साइट’ कहा जा सकता है। बड़े कवि और गल्पकार होने बोझ के बीच उन्होंने अपनी मानवता का कचूमर नहीं निकाल रखा है। उनकी मितभाषिता में ‘अज्ञेय’ जैसा असुरक्षित अहंभाव नहीं है और उनकी सादगी में गांधीवादी पाखंड नहीं है। मलयज की तरह उन्होंने भी अपने होने को अप्रकाशित करने को एक नैसर्गिक ललित कला तक पहुँचा दिया है।

हिंदी के बहुत सारे लेखक जो अभी वृद्ध, अधेड़ और युवा हैं; परस्पर बहुत यारबाशी, आलिगंन, चुम्बन और अर्ध अभिव्यक्त समलैंगिक अनाचार का प्रर्दशन करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल दूर से ऐसे तमाशे देखते रहे हैं, उन्होंने ग़लत समझे जाने का जोखिम उठाते हुए कहा है कि उनका कोई मित्र नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी पारिवारिकता को प्रदर्शनकारी पेशा बना रखा है। हिंदी में आप जो चाहे भुना सकते हैं, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल अपने जीवन और सृजन में मार्मिकतम निम्नमध्यवर्गीय पारिवारिकता को निबाह और अभिव्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने अभावों, अवमाननाओं और अन्यायों का पर्याप्त गरलपान किया है; लेकिन शंकर की तरह उसे कंठ में धारण नहीं कर रखा है। वह उसे पचाते रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने मँझोले, मुफ़स्सिल, फुटकर भाइबंदों सहित विनोद कुमार शुक्ल को अपना अंतेवासी पालतू नुमाइशी जीनियस बनाने की कोशिश की; लेकिन वह अपनी सादगी में वज्रादपि कठोर भी हो सकते हैं। मैं उनका अंतरंग मित्र नहीं हूँ और न मैंने उनके निजी या सार्वजनिक जीवन पर निगाह रखी है। हर व्यक्ति की तरह उनके यहाँ भी कुछ अवांछनीय होगा ही, किंतु मैं यह जानता हूँ कि वह साहित्यिक कॅरिअरिस्ट या उचक्के नहीं हैं, उनकी न तो कोई पत्रिका रही है और न भजन-मंडली, कोई भी लेखक-संगठन उनके आगे-पीछे नहीं है, उनके प्रकाशकों ने भी उनके साथ असामान्य अन्याय किए हैं; उनके 50वें, 60वें, 70वें जन्मदिन स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मनाए गए, उनके बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि जो सम्मान या पुरस्कार उन्हें दिए गए—वह उनके योग्य नहीं हैं। जहाँ उनकी पीढ़ी के, उनके पहले और बाद की पीढ़ियों के अनेक कहानीकार, उपन्यासकार और कवि मज़बूती से साहित्येतिहास के कूड़ेदान में बंद हैं, विनोद कुमार शुक्ल आज भी उम्दा लिख रहे हैं और उनकी सर्जनात्मक ऊर्जा में कोई ह्रास दिखाई नहीं दे रहा। विनोद कुमार शुक्ल उन विरले सर्जकों में हैं, जिनके अधिकांश गल्प और काव्य की पहली पंक्ति ही उनके मुझ जैसे पाठक को ठिठकाकर बाँध लेती है। मेरा सच तो यही है और उम्मीद है कि इसमें वह चालाकी, रणनीति, गणित और गिरोहबाज़ी नहीं है जो आज की बहुत सारी ‘सकारात्मक’ आलोचना में सहज पकड़ी-देखी जा सकती है। बहरहाल, उस पहली पंक्ति के बाद आप धीरे-धीरे (क्योंकि आप ख़ुद नहीं चाहते कि विनोद कुमार शुक्ल को जल्दी ख़त्म कर स्वयं को भोथरा और बे-बहरा साबित कर डालें) एक अत्यंत मानवीय संवेदनापूर्ण संसार में प्रवेश करते हैं जिसमें सिर्फ़ मृदु भावनाएँ और दृश्यावलियाँ नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ का भारतीय वैश्विक निम्नमध्यवर्गीय यथार्थ अपनी छोटी-बड़ी त्रासदियों, तल्ख़ियों, व्यंग्य, विद्रूप, विरोधाभासों, विसंगतियों और एक विशिष्ट ‘विनोदीय’ परिहास-भाव के साथ सर्वव्याप्त है।

दिक़्क़त यह है (कम से कम मेरे साथ) कि जब आपका साबिक़ा विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह और आज के कुछ युवतर कवियों-कहानीकारों से पड़ता है—मैं ‘उपन्यासकार’ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे समसामयिक गल्पकारों में एक संपूर्ण औपन्यासिक कृति लिख पाने की सलाहियत और क़ुव्वत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही—तब आपकी समीक्षा, आलोचना, मूल्याकंन, आशंसन, गुण-विवेचना या रसास्वादन आदि की स्थापनाएँ, प्रतिज्ञाएँ, प्रस्ताव, अवधारणाएँ, आधारत्व, भाषा और शैली कुछ दूर तक तो ठोस और संप्रेष्य रहते हैं और फिर सूक्ष्म, गहन, जटिल, यहाँ तक कि दुर्बोध और अमूर्त होने लगते हैं। इसमें मेरी और मेरे (आलोचना) पाठक की बौद्धिक भावनात्मक सीमाओं और संभावनाओं की भूमिका भी रहेगी। इधर मैं कुछ घबराहट, हीनभाव और किंकर्त्तव्यविमूढ़ता से देख रहा हूँ कि एक स्तर के बाद मैं कई प्रतिभावान् कवियों-गल्पकारों-समीक्षकों द्वारा लिखी गई आलोचना को समझने-सराहने में असमर्थ होता जा रहा हूँ; बल्कि मुझे अफ़सोस और क्रोध होता है कि ये अन्यथा अच्छे-ख़ासे प्रखर लोग एक निरर्थक, ‘अत्याधुनिक’ वाचन-ज्ञान-पांडित्य प्रदर्शक जार्गन में स्वयं को क्यों परास्त कर रहे हैं।

आलोचना को गंभीर और सर्जनात्मक होते हुए भी निरंतर ज़मीनी सच्चाइयों, सहज बुद्धि, मानवीयता और परिहास तथा विडंबनाबोध पर लौटना होगा। जब हम विनोद कुमार शुक्ल पर कुछ कहने-लिखने को तत्पर होते हैं, तो चूँकि वह हमारे एक सर्वाधिक प्रिय रचनाकार हैं तो इसमें उन पर अपनी समझ और आकलन का एकाधिकार जताने की अहंवादी प्रवृत्ति भी जागती है। हम यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उन्हें उनके सारे आयामों में सराह पाना सिर्फ़ हमारे बूते की बात है, जबकि वह कभी एक सामूहिक प्रयास से संभव हो सके तो हो सके। हम ऐसी प्रतिभाओं या कृतियों पर एकाधिकार या ‘कंट्रोलिंग शेअर्स’ चाहते हैं और इसके लिए हम कभी-कभी आलोचना का एक घटाटोपीय तूमार बाँधते हैं। इससे हमारा, कृति का और साहित्यिक आब-ओ-हवा का कितना नुक़सान होता है; यह कहना कठिन है। इससे एक दुतरफ़ा अभिभावकत्व (प्रैट्रॅनाइजेशन) भी पैदा होता है।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि विनोद कुमार शुक्ल निरंतर प्रयोगशील रहे हैं और न नित्य नूतन... वैसा होना हर कृति के लिए अनिवार्य भी नहीं है। उसमें विकास होता रहे, बदलाव आता रहे यही पर्याप्त है; लेकिन वह भी नैसर्गिक रूप से हो, सायास न हो। यह ‘विंटर’, ‘समर’, ‘स्प्रिंग’, ‘फ़ॉल’ जैसी फ़ैशन-परेड नहीं हो सकती। लेखक गिरगिट नहीं होता, वह काव्यात्मन् फणिधर की तरह पुरानी निर्मोक अवश्य तजेगा और नई उस पर स्वतः आएगी। कोई भी कवि-कथाकार अपने वैविध्य के बावजूद अपनी भाषा, शैली विशेष के कारण ही जाना-पहचाना जाता है। विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी अलग अस्मिता 1960 तक अर्जित कर ली थी। उनकी भाषा, शैली और शायद कथ्य को भी किसी और से ‘प्रभावित’ नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी वह मुक्तिबोध का प्रभाव सायास स्वीकार करते हैं, लेकिन वह एक तरह का कृतज्ञता-ज्ञापन है; क्योंकि सभी जानते हैं कि उनकी प्रतिभा को सबसे पहले मुक्तिबोध ने पहचाना था, जब उन्होंने श्रीकांत वर्मा से अनुरोध किया था कि वह इस युवा प्रतिभा को पहचानें और अपनी पत्रिका ‘कृति’ में उनकी पहली कविताएँ प्रकाशित करें।

यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि मुक्तिबोध ने स्वयं से बिल्कुल भिन्न इस युवा कवि को तब पहचान लिया था, काश हमें मालूम पड़ सकता कि मुक्तिबोध ने विनोद कुमार शुक्ल में क्या विशिष्टताएँ देखी थीं! जहाँ तक उनमें विकास का सवाल है, मैं यही देख पाया हूँ कि प्रारंभिक कविताओं में विनोद कुमार शुक्ल व्यंग्य, विसंगति, विडंबना का अधिक प्रभावोत्पादक इस्तेमाल करते थे। आज उनमें अधिक मानवीय सहानुभूति, करुणा, यथार्थ-दृष्टि और निजीपन नज़र आते हैं। वह ज़्यादा देशज, आंचलिक और स्थानीय हुए हैं; इसलिए उन्हीं के उलटबाँसी अंदाज़ में, ज़्यादा व्यापक और वैश्विक भी। उनकी गद्य-पद्य-शैलियों को बिल्कुल अलग, अचूक पहचाना जा सकता है; लेकिन उनके पास इतने आकलन हैं कि दुहराव का आरोप उन पर कभी-कभी ही लगाया जा सकता है।

हिंदी में जहालत का जो आलम है, उसमें यदि कोई प्रतिभावान सर्जक भाषा या शैली में कोई मौलिक नव्यता लाने में सफल हो जाता है तो हमारे अनेक सियारमार्का आलोचक और ईर्ष्यालु कवि ‘हुआ हुआ’ करने लगते हैं कि वह रूपवादी हुआ, जबकि अपनी पहली रचनाओं से लेकर आज तक विनोद कुमार शुक्ल की विषय-वस्तु निम्न और निम्नमध्यवर्ग से जुड़ी हुई जनवादी रही है। रूपवादिता का आरोप तो निराला, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, विजय देव नारायण साही, केदारनाथ सिंह, कुँवर नारायण, चंद्रकांत देवताले आदि की रचनाएँ भी आमंत्रित करती हैं। रामविलास शर्मा ने अपनी ईर्ष्यालु नासमझी में मुक्तिबोध को अस्तित्ववादी तक कह दिया था—मुक्तिबोध और अस्तित्ववाद दोनों को बिना समझे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल की अंतर्वस्तु दोनों प्रारंभ से ही यथार्थवादी थे, यद्यपि मेरी समझ से यह बाहर है कि कोई शिल्प बिना यथार्थवादी विषयवस्तु के ‘यथार्थवादी’ कैसे हो सकता है—यहाँ तक कि यथार्थवादी भी।

हिंदी में बहुत कम कवि ऐसे हैं जिन्होंने कविता की विषयवस्तु, शिल्प और भाषा के गठन को बदला हो। कबीर, जायसी, हरिऔध, निराला, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय उनमें प्रमुख हैं। इन सबके बाद विनोद कुमार शुक्ल का यथार्थ को देखने का तरीक़ा बिल्कुल नया और निजी है। वह कई तरह के यथार्थ एक साथ देख पाते हैं, उन्हें भी एक अनूठे कोण विसंगति-भाव, परिहास-बोध और ट्रेजी-कॉमिक दृष्टि से देखते है। भाषा दुरूह नहीं है, लेकिन एक तरह के कबीराना खिलंदड़पन के साथ उलटबाँसी का प्रयोग है। उनकी तकनीक कभी चार्ली चैप्लिन, कभी बस्टर कीटन और कभी कुरोसावा के ‘राशोमोन’ के बहुसंस्करण की याद दिलाती है; उन्होंने जानबूझकर अपनी लंबी कविताओं में मुक्तिबोध के प्रभाव का वरण किया है, अपने कथ्य में मुक्तिबोध के शिल्प को ढालते हुए; लेकिन वह स्वयं अपनी छोटी कविताओं में ही अपनी आद्वितीयता प्राप्त करते हैं जो कभी-कभी श्लोक, सुभाषित, सूक्ति और उर्दू शे’रों की-सी किफ़ायतदारी, अचूकता और उद्धरणीयता हासिल कर लेती हैं और वह भी अनायास। उनके शिल्प और कथ्य का अनुकरण कठिन नहीं है, क्योंकि यह अनुकरण चाहे कितना भी गंभीर और समर्पित दिखने की कोशिश करे; अंततः हास्यास्पद हो जाता है, जैसाकि निर्मल वर्मा का अनुकरण करने वाले सभी कहानीकारों के साथ भी होता है।

भारतीय आम आदमी हाशिये पर नहीं जी रहा है—हाशिये पर दरअस्ल मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय तबक़ा है; लेकिन उनके पास हर तरह की सत्ता है, इसलिए वे ‘बीचोबीच’ और ‘मुख्यधारा’ में प्रतीत होते हैं—वाक़ई हैं नहीं। निम्न और निम्नमध्यवर्ग इस देश का बहुमत है, किंतु वंचितों का बहुमत है—यह कुछ ऐसा ही है कि चूँकि शरीर पर प्रमुख तोंद दिखाई देती है तो उसे ‘केंद्र’ में मान लिया जाए और रीढ़ की हड्डी को ‘हाशिये’ पर। विनोद कुमार शुक्ल, भारतीय जनसाधारण—जिनमें जनजतियाँ अनिवार्य रूप से शामिल हैं—को अद्वितीय अंतरंगता, नज़दीकी और सहभागी सहानुभूति तथा मार्मिकता से देखते, जानते और जीते हैं। यह सच है कि उन्होंने अब अपनी रचनाओं में सामाजिक राजनीतिक बदलाव का आह्वान नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है; वह स्वयं उस बदलाव के लिए एक गहरी, अप्रगल्भ; लेकिन आग्रही माँग है।

हम अक्सर एक पिष्टोक्ति में कह देते हैं कि फ़लाँ की रचनाओं में भारतीय मानव के हर्ष-विषाद आदि देखे जा सकते हैं; लेकिन जिस शिद्दत, ज़िद और प्रदर्शनहीनता के साथ वे विनोद कुमार शुक्ल में हैं, उतना अन्यत्र बहुत कम स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी तथा परिवार को वह भारतीय और विश्व समाज के ‘बिल्डिंग ब्लॉक्स’ मानते हैं। मैं स्वयं ‘रामायण’ की अपेक्षा ‘महाभारत’ का (अंध)भक्त हूँ और नहीं जानता कि मेरे इस कथन को किन अर्थों में लिया जाएगा, लेकिन मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि जीवन के महाभारत के बीचोबीच विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में हमारी पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों और जनजातियों की जो परोक्ष प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसे भी गल्प-साहित्य को उनका अनोखा योगदान माना जाना चाहिए।

विनोद कुमार शुक्ल की एक उपलब्धि यह भी है कि वह एक जिए जा रहे जीवन को हमेशा उसे जीने वाले, जीने वालों की अंदरूनियत से बयान करते हैं। शोषण, अत्याचार, अन्याय, भयावह ग़रीबी, भेदभाव हमेशा उनके उपन्यासों में एक प्रकट या प्रच्छन्न, कभी समांतर (रस्सी की तरह) बँटे हुए रूप में चलते हैं। ‘खिलेगा तो देखेंगे’ में आदिवासियों द्वारा ट्रेन पकड़ने की कोशिश का जो दृश्य है, वह कम से कम भारतीय गल्प में तो अद्वितीय है। जीवन को जितनी गहराई, सहानुभूति, करुणा और स्वयं सारी अमानवीयता के सहभोक्ता के परिहास-भाव से विनोद कुमार शुक्ल ने देखा है; उतना किसी और ने नहीं देखा। प्रकाशित होने के बावजूद मुझे उनके उपन्यास एक अविश्वसनीय, असंभव चमत्कार लगते हैं—ऐसा कोई लिख कैसे सकता है, इसमें कुछ न कुछ बदमाशी है।

उपन्यास की दो ही शैलियाँ—भारतीय और यूरोपीय—होतीं तब भी ग़नीमत थी। हम महान् चीनी और जापानी गल्प परंपरा को शायद जानते ही नहीं हैं। मध्य-पूर्व के इस्लामी परंपरा और समाजों के उपन्यास भी हमारे यहाँ लगभग अपठित हैं। उधर हर यूरोपीय भाषा में पिछले न्यूनतम तीन सौ वर्षों में कई शैलियों के उपन्यास लिखे गए हैं। अँग्रेज़ी, फ़्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच सरीखी भाषाएँ कई देशों और महाद्वीपों में बोली जाती हैं और उनकी साहित्य-शैलियाँ—वोले सोयिंका और चिनुआ अचेबे को छोड़ दें तो हम अफ़्रीका के प्राचीन और समसामयिक गल्प के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। नोबेल पुरस्कार के बाद हम सोचते हैं कि ओराहन पामुक ही तुर्की का एकमात्र उपन्यासकार है, जबकि उससे पहले बीसियों हो चुके हैं। यदि बहुत प्रयोगशाली उपन्यास लिखे जा रहे हैं तो पारंपरिक ‘सीधी’ कथा-शैली के उपन्यास की बहुतायत के बीच में ही। भारतीय भाषाओं में भी ऐसा ही है। मराठी में यदि बेस्टसेलर शैली के उपन्यास सब बिक रहे हैं तो श्याम मनोहर के ‘खूप लोक आहेत’ (बहुत लोग) जैसे अनौपन्यासिक उपन्यास के पाठक भी हज़ारों हैं।

विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास अपनी ज़मीन, समाज और वर्ग से जुड़े हुए हैं। वे एक हद तक ही ‘प्रायोगिक’ और ‘अजनबी’ हैं, वह भी भाषा और शैली के अपने एक निजी खिलंदड़ेपन के कारण। यदि उन्हें सही ढंग से बेचा जाता तो वे कम लोकप्रिय न होते। आख़िरकार ‘नौकर की क़मीज़’ का अँग्रेज़ी अनुवाद हुआ ही, उस पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फ़िल्म भी बनी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल ‘सुइ जेनेरिस’ हैं, उन पर कोई विदेशी प्रभाव मैं देख नहीं पाता और उन्होंने भारतीय उपन्यास को एक नई शैली दी है। अन्य भाषाओं की बात मैं नहीं जानता, लेकिन ‘नौकर की क़मीज़’ मराठी अनुवाद में बहुत सराहा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यास जिस समाज में लिखे थे, वह अब लगभग पूर्णरूपेण बदल गया है और इस कारण शायद उनका पाठक-वर्ग भी बदला हो। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में दो कथानक एक साथ चलते हैं, निजी और सार्वजनिक, इसलिए वे मुझे अधिक दीर्घजीवी लगते हैं। वे स्थल बदलाव या विकास अथवा प्रगति के उपन्यास नहीं हैं; उनमें बोलियों, पात्रों, घटनाओं का वह शोरगुल और मेला-ठेला नहीं है, जो एक सीमा के बाद थोड़ा जान पर आने लगता है। मूलतः वह उन मानवीय भावनाओं और मूल्यों के उपन्यासकार हैं और कवि, जिन्हें यथासंभव बचाया जाना चाहिए। इस तरह वह प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध की परंपरा में दिखाई देते हैं।

विनोद कुमार शुक्ल को जैसा कि मैं बार-बार कहता रहा हूँ, शायद ही किसी ‘जादुई यथार्थवाद’ का पता हो। इन मामलों में रघुवीर सहाय और नागार्जुन की तरह वह ‘अनपढ़’ हैं। उनके उपन्यासों का प्रभाव भले ही जादुई कहा जा सके, उनकी शैली और कथ्य में कोई जादुई चालाक़ी, तरकीब या नीयत नहीं है। हम जानते ही हैं कि संसार के बड़े से बड़े जादूगरों के करतब लगभग तत्काल भुला दिए जाते हैं, ‘मैजिक’ और ‘मिरेकिल’ में यूँ भी आधारभूत अंतर होता है। उदय प्रकाश की कुछ लंबी कहानियों का—जिनकी ‘पैकेजिंग’ और ‘मार्केटिंग’ उपन्यास कहकर ‘टाउट’ की गई है—उनके ‘हाईब्रिड’ हो-हल्ले के कारण स्वागत हुआ, लेकिन वह विनोद कुमार शुक्ल के पूरी तरह रचे-बसे, अंतरंग, ‘ऑथेंटिक’ देशज यथार्थ के आगे लंबी टिक पाएँगी, इसमें मुझे गहरा संदेह है। विनोद कुमार शुक्ल पर मात्र अपने समाज और समय का प्रभाव है और उसी की पुनर्रचना वह अपने गल्प और काव्य में कर रहे हैं। वह किसी लैटिन या ग्रीक के नक़्क़ाल के मोहताज नहीं हैं। मूसा और ईसा को हूडीनी या गोगिया पाशा नहीं बनना होता। अपनी कविता और क़िस्सागोई में विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के देशज, लौकिक चमत्कार हैं; वह शायद हिंदी के पहले ‘नेटिव जीनियस’ हैं।

•••

यहाँ प्रस्तुत आलेख ‘पाखी’ [अक्टूबर 2013, विनोद कुमार शुक्ल पर एकाग्र] से साभार है। विकुशुयोग के अंतर्गत प्रकाशित पहला लेख यहाँ पढ़िए : ‘नहीं होने’ में क्या देखते हैं

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट