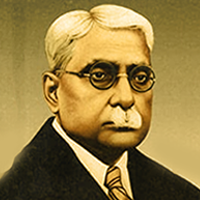

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध

कविता क्या है?

मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत-रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत्। जब तक कोई

उत्साह

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप में दुखी और कभी-कभी स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान् भी होते हैं। उत्साह में हम आनेवाली कठिन स्थिति के भीतर

'मानस' की धर्म भूमि

धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल

तुलसी का भक्ति-मार्ग

भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदासजी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्त्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग हैं। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्दस्रोत निकले हैं, जिनमें अवगाहन करने

ईर्ष्या

जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता है वैसे ही दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में

भारतेंदु हरिश्चंद्र

हिंदी-गद्य साहित्य का सूत्रपात करने वाले चार महानुभाव कहे जाते हैं—मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्ला ख़ाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये चारों संवत् 1960 के आस-पास वर्तमान थे। सच पूछिए तो ये गद्य के नमूने दिखाने वाले ही रहे; अपनी परंपरा प्रतिष्ठित करने का गौरव

भाव या मनोविकार

अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे-से हृदय में पहले सुख और दुःख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति

घृणा

सृष्टि-विस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचिकर और कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से इन्हें दूर रखने की प्रेरणा करने वाला जो दुःख होता है उसे घृणा कहते हैं। सुभीते के लिए हम यहाँ घृणा

क्रोध

क्रोध दुःख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुःख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। तीन-चार महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध

साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद

किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने

लज्जा और ग्लानि

हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं; उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के

करुणा

जब बच्चे को कार्य-कारण-संबंध कुछ कुछ प्रत्यक्ष होने लगता है तभी दुःख के उस भेद की नीव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी है और बिना किसी विवेचना-क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों

लोभ और प्रीति

किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव को भावना होते ही प्राप्ति, सान्निध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ

भय

किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुःख के कारण

रसात्मक-बोध के विविध रूप

संसार-सागर की रूप तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी रूप गति से उनके भीतर विविधा भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। सौंदर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। हमारे