कला का प्रयोजन : स्वांतःसुखाय या बहुजनहिताय

kala ka prayojan svaantः sukhay ya bahujan hitay

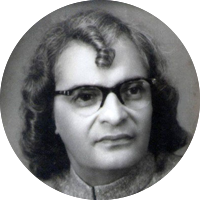

सुमित्रानंदन पंत

Sumitranandan Pant

कला का प्रयोजन : स्वांतःसुखाय या बहुजनहिताय

kala ka prayojan svaantः sukhay ya bahujan hitay

Sumitranandan Pant

सुमित्रानंदन पंत

और अधिकसुमित्रानंदन पंत

हमारे युग का संघर्ष आज केवल राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों ही में प्रतिफलित नहीं हो रहा है, वह साहित्य, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। यह एक प्रकार से स्वास्थ्यप्रद ही लक्षण है कि हम अपने युग की समस्याओं का केवल बाहरी समाधान ही नहीं खोज रहे हैं, प्रत्युत उनकी भीतरी ग्रंथियों को भी खोलने अथवा सुलझाने का यत्न कर रहे है। राजनीति के क्षेत्र में आज बहुजनहिताय का सिद्धांत प्रायः सभी देशो में निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो चुका हैं और अपना देश भी नवीन संविधान के स्वीकृत होने के साथ ही बहुजन संगठित गणतंत्र के विशाल तोरण में प्रवेश कर चुका है। राजनीतिक क्षेत्र की यह कोटि कर पद नवीन चेतना आज हमारे साहित्य, कला तथा संस्कृति में भी युग के अनुरूप परिणति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है। फलत: आज साहित्य में इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में उठने लगे हैं कि “कला कला के लिए अथवा जीवन के लिए”, अथवा “कला प्रचार के लिए या आत्माभिव्यक्ति के लिए अथवा “कला स्वांत सुखाय या बहुजनहिताय”। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के मूल में एक ही भावना या प्रेरणा काम कर रही है और वह है व्यक्ति और समाज के बीच बढ़ते हुए विरोध को मिटाना अथवा वैयक्तिक तथा सामाजिक संचरणों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। मानव सभ्यता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की बुद्धि को कभी वैयक्तिक समस्याओं से उलझना पड़ता है, कभी सामाजिक समस्याओं से। मध्य युग में हमारा ध्यान वैयक्तिक मुक्ति की ओर था तो इस युग में सामाजिक, सामूहिक अथवा लोकमुक्ति की ओर। पिछले युगों में सामंति परिस्थितियों के कारण मानव अहंता का विधान तथा उसके पारस्परिक सामाजिक संबंधों का निर्माण एक विशेष रूप से संगठित हुआ था। वर्तमान युग में भूत-विज्ञान की शक्तियों के प्रादुर्भाव के कारण मानव सभ्यता का मानचित्र धीरे-धीरे बदलकर दूसरा ही रूप धारण करने लगा है, और मानव अहंता का विधान भी पिछले युग के विशेष एवं साधारण अधिकारों के सामंजस्य अथवा बंधन को तोड़कर अपने विचारों तथा आचार-व्यवहारों में आज नवीन रूप से समान अधिकारों का सामंजस्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस संक्रांति एवं परिवर्तन काल में, हमारे जीवन के रहन-सहन की बाहरी प्रणालियों के साथ ही, हमारे मनोजीवन के अंतर्नियमों, विचारों तथा आस्थाओं में भी, विरोधी शक्तियों के संघर्ष के रूप में, प्रकारंतर उपस्थित हो रहा है। कार्ल मार्क्स को जिस प्रकार पूँजीवादी पद्धति में एक मूलगत अंर्तविरोध दिखलाई दिया था, उसी प्रकार इस युग के समीक्षकों को भी आज मानव चेतना के सभी स्तरों में अंर्तविरोध के चिह्न दिखाई दे रहे हैं और चाहे वस्तुवादी दृष्टिकोण से देखा जाए अथवा आदर्शवादी विचारों के कोण से, आज मनुष्य के मन तथा जीवन के स्तरों में परस्पर विरोधी शक्तियाँ आधिपत्य जमाए हुई है। और हमारी साहित्यिक पुकारे “कला कला के लिए या जीवन के लिए”, अथवा “कला स्वांत सुखाय या बहुजनहिताय” आदि भी हमारे युग के इसी विरोधाभास को हमारे सामने उपस्थित कर उसका समाधान माँग रही हैं। हमारे युग का बहुमुखी जीवन पग-पग पर विरोध खड़े कर जैसे युगमानव की प्रतिभा को चेतावनी दे रहा है और उसे प्रकट रूप से ललकार रहा है कि उठो, जीवन का नाम विरोध है, वह अंधकार और प्रकाश का क्षेत्र है, इन विरोधों को पैरों के नीचे कुचलकर आगे बढ़ो, विरोध के विष को पीकर निर्विकार चित्त से युग-सामंजस्य का अनुसंधान करो और अपनी चेतना को गंभीर तथा विस्तृत बनाकर इन अनमेल विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित करो। “विश्वजयी वह आत्मजयी जो!”

अस्तु, तुलसीदास जी लिखते हैं, “स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा”। हमारा युग रघुनाथ गाथा तो एकदम भूल ही गया है, वह स्वांत सुखाय से भी बुरी तरह उलझ रहा है। प्रश्न यह है कि यदि तुलसीदास जी रघुनाथ गाथा को स्वांतःसुखाय लिख गए है, तो क्या उसने बहुजनहिताय के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया? क्या उनकी कला स्वांतःसुखाय होने पर भी बहुजनहिताय नहीं रही? यदि रही है, तो हमें स्वांत सुखाय और बहुजनहिताय में इतना बड़ा विरोध क्यों दिखाई देता है? असल बात यह है कि हम गंभीरतापूर्वक न इस युग के स्वांत के भीतर पैठ सके हैं, न बहुजन के भीतर, नहीं तो हमें इन दोनों में विरोध के बदले एक व्यापक गंभीर साम्य तथा एकता ही दिखाई देती, और हमें यह समझने में देर न लगती कि स्वांतः कहने से हम बहुजन के ही अन्तस् या मन की ओर संकेत करते हैं और बहुजन कहने से भी हम व्यक्ति के ही बाह्य अथवा सामाजिक अंतस् की ओर निर्देश कर रहे है। एक विकसित कलाकार के व्यक्तित्व में स्वांत और बहुजन में आपस में वही संबंध रहता है जो गुण और राशि में, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस युग की विरोधी विचारधाराओं द्वारा हम, एक प्रकार से, मानव की भीतरी-बाहरी परिस्थितियों में संतुलन अथवा सामंजस्य प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि स्वांतः और बहुजन में, व्यक्ति और समाज में, किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इसका उत्तर देने से पहले हमें स्वांतः और बहुजन का अभिप्राय समुचित रूप से समझ लेना चाहिए। स्वांतः का अर्थ है मन। ‘स्वांत मानस मन’ जैसा कि अमरकोष कहता है। अतएव स्वांतः से हमारा अभिप्राय है उन विचारों, भावों, धारणाओं तथा आस्थाओं से जिनसे हमारा अंतर्जगत् अथवा हमारी भीतरी परिस्थितियों का संसार अथवा हमारा अंतर्व्यक्तित्व बना हुआ है। बहुजन से हमारा अभिप्राय है उन बाहरी परिस्थितियों से जो आज अधिक से अधिक लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही है और जिनके पुनर्निर्माण पर असंख्य लोगों के भाग्य का निर्माण निर्भर है। दूसरी दृष्टि से आज की वास्तविकता ही हमारे बहुजन का स्वरूप है। उसका कल का रूप या भविष्य का रूप अभी केवल युग के स्वांत में अथवा अंतस् में अंतर्हित है। जब हम अंतर्जगत् के स्वरूप पर विवेचन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि हमारे बाह्य जीवन के क्रियाकलाप हमारे ऐंद्रिय जीवन की इच्छाओं-संबंधी अनुभूतियों आदि का निचोड़ अथवा ही हमारे विचारों, धारणाओं, आदर्शों तथा प्रस्थान के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात् बाह्य जीवन का सूक्ष्म रूप ही हमारा अंतर्जीवन है। हमारे बाह्य और अंतर्जगत् दो विरोधी तत्व नहीं है, बल्कि मानव जीवन के एक ही सत्य के सूक्ष्म तथा स्थूल स्वरूप है और व्यक्ति तथा विश्व के अंतविधान को सामने रखते हुए ये दो समांतर सिद्धांतों की तरह कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा विचारों का दर्शन हमारे जीवन-दर्शन से भिन्न सत्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की प्रणालियों, उसके क्रियाकलापों तथा अनुभूतियों का ही क्रमबद्ध तथा संगठित स्वरूप है। इस दृष्टि से हमारे स्वांत सुखाय और बहुजनहिताय के सिद्धांतों में कोई मौलिक या अंतर्जात विरोध नहीं है, केवल बाह्य वैषम्य मात्र है।

हमें इस बाह्य विषमता के भी कारण समझ लेने चाहिए। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, हमारा युग संक्रांति का युग है। भूत-विज्ञान के आविष्कारों के कारण मानव जीवन की बाह्य परिस्थितियाँ इस युग में अत्यधिक सक्रिय हो गई हैं। हमारा राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, वर्गहीन तंत्र के रूप में, उनमें नवीन रूप से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है और हमारा जीवन संबंधी मान्यताओं तथा सामाजिक संबंधों का दृष्टिकोण भी युगपत् परिवर्तित हो रहा है। दूसरे शब्दों में आज मनुष्य का बहिरंतर प्रवाहमान अवस्था में है। किंतु बाहरी परिस्थितियों के अनुपात में जन-साधारण की भीतरी परिस्थितियाँ अभी प्रबुद्ध अथवा विकसित नहीं हो सकी है। फलत: हमारी वैयक्तिक तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच इस युग में एक अस्थायी विरोधाभास पैदा हो गया है और हम युग-जीवन के सत्य को व्यक्ति तथा समाज, स्वांत तथा बहुजन के रूप में विभक्त कर उनको एक-दूसरे के विरोधी मानने लगे हैं। किंतु धीरे-धीरे युग-जीवन के प्रवाह में एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकेगी कि मनुष्य की बाहरी और भीतरी परिस्थितियों में, अथवा मनुष्य के बाह्य और अंर्तगत् में एक-दूसरे के संबंध में संतुलन पैदा हो जाएगा, हमारी स्वांतःसुखाय और बहुजनहिताय की धारणाएँ एक-दूसरे के सन्निकट आकर अविच्छिन्न रूप से परस्पर संयुक्त हो जाएँगी और आज के व्यक्ति और समाज का संघर्ष हमारे नवीन युग को पूर्णकाम राम-गाथा में अति मंजुल भाषा-निबंध रचना के रूप में गुंफित होकर नवीन युग का निर्वैयक्तिक व्यक्तित्व बन जाएँगा। इस गरिमामय विराट् व्यक्तित्व के शिखर पर खड़े तब हम देख सकेंगे कि व्यक्ति और समाज, श्रेय और प्रेय, अंतर और बाह्य, स्वांतः और बहुजन, कला और जीवन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।

हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है। हमारे राम और कृष्ण भी इसी प्रकार के प्रतीक हैं, जिनके व्यक्तित्व में एक युग की संस्कृति मूर्त्तिमान हो उठी है, जिनके व्यक्तित्व में पिछला युग बहिरंतर सामंजस्य ग्रहण कर सका है, जिनके व्यक्तित्व में युग का वैयक्तिक तथा सामूहिक आदर्श चरितार्थ हो सका है। इस दृष्टि से हमारा युग एक विराट् प्रतीक्षा का युग है। एक दिन इस युग का व्यक्तित्व हमारे भीतर उतर आएगा और हमारे बाहर भीतर के सभी विरोध उस व्यक्तित्व की महानता में निमज्जित होकर कृतकार्य हो जाएँगे। और कोई प्रतिभाशाली तुलसी, महात्मा गाँधी जैसे लोकपुरुष के जीवन में उस व्यक्तित्व को कर फिर से स्वांत सुख के लिए नवीन युग की बहुजनहिताय गाथा गाकर उसे जन-मन में वितरित कर सकेगा।

इसी प्रकार अपने युग की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा मानव जीवन के अतल अंतस्तल में अधिकाधिक पैठने से हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमारे वर्तमान, व्यक्ति तथा समाज संबंधी अथवा अंतर-बाह्य-संबंधी, ऊपरी विरोधों के नीचे हमारी चेतना के गहन प्रच्छन्न स्तरों में एक नवीन संतुलन तथा समन्वय की भावना विकसित हो रही है, जो आज के विभिन्न दृष्टिकोणों को एक नवीन मनुष्यत्व के व्यापक सामंजस्य में बाँध देगी। जीवन-रहस्य के द्वार खुल जाने पर हमें अनुभव होगा कि जीवन स्वयं एक विराट् कला तथा कलाकार है और एक महान् कलाकार के कुशल करों में कला कला के लिए होने पर भी जीवनोपयोगी ही बनी रहेगी और कला जीवन के लिए होते हुए भी कलात्मक अथवा कला के लिए रहेगी। इसी प्रकार कुछ और गंभीरतापूर्वक विचार करने से हमारे भीतर यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि कला द्वारा आत्माभिव्यक्ति भी सार्वजनिक तथा लोकोपयोगी हो सकती है। और लोक-कला को परिणति भी आत्म-प्रकटीकरण अथवा आत्माभिव्यक्ति में हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हमारे साहित्य स्रष्टा तथा कला-प्रेमी विद्वान् वस्तुवाद तथा आदर्शवाद को एक ही मानव जीवन के सत्य की दो बाँहों की तरह मानकर वर्तमान युग के विचारों को इस विशृंखलता को सामंजस्य के व्यापक प्रीति-पाश में बाँध सकेंगे। एवमस्तु।

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 161)

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.