'साहित्य' बड़ा ही व्यापक अर्थ रखने वाला एक महान गौरवपूर्ण शब्द है। यह विश्वजनीन भाव का द्योतक है, विश्वबंधुत्व का संदेशवाहक है, देश और जाति के जीवन का रस है, समाज की आंतरिक दशा का दिव्य दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक है। इसमें सहित का भाव है, अतएव यह अपने में सब कुछ समेटे हुए है, जो मानव जाति के जीवन के लिए हितकर, सुखकर और श्रेयस्कर है। यह ईश्वर के विराट रूप के समान विश्व की समस्त विभूतियों का आश्रय स्थल है। दृश्यमान जगत् के समग्र वैभवों की निधि तो यह है ही, अदृश्य लोकों को संपदा का भी कुबेर यही है। लौकिक और अलौकिक, सब कुछ इसी के भंडार में है। इहलोक और परलोक इसके लिए हस्तामलकवत् हैं। जान पड़ता है, शब्दमय अनादि-अनंत ब्रह्म का यह प्रतीक है। इसमें हम अखिल ब्रह्मांड का चित्र देख सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष, कुछ भी इससे परे नहीं जान पड़ता। ऐसा यह सर्वशक्ति-संपन्न है।

किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य ही है। इसलिए यह सर्वतोभावैन संरक्षणीय है। सब कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचाए रहेंगे, तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ पा भी सकते हैं। इसे खोकर यदि बहुत कुछ पा भी लेंगे, तो फिर इसे कभी पा न सकेंगे। कारण, यह हमारे पूर्वजों की कमाई है। किसी जाति के पूर्वजों का चिर-संचित ज्ञान-वैभव ही साहित्य है अन्यान्य लौकिक वैभव नश्वर हैं। यह अविनाशी है। इसीलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा, वह भी अमर रहेगा।

भारत के हिंदुओं की स्वतंत्रता खो गई, संपत्ति लुट गई, उनके विपुल ऐश्वर्य के गौरव मंडित स्मारक भी लुप्त हो गए; पर उन्होंने अपने साहित्य का बहुलांश बचा लिया। उसे भ्रष्ट या कलुषित या विनष्ट न होने दिया। जब ग्रंथों पर आपत्ति देखी कि वे फाड़े और जलाए जा रहे हैं, तब मस्तिष्क और कंठ में धारण कर उन्हें वाणी का अमृत पिलाया। भला, अपने पूर्वजों के उस ज्ञान-भंडार को हम भी क्यों न बचाएँ? हमारा यही धर्म और कर्तव्य है। हमारा वह साहित्य विश्व साहित्य का मेरुदंड है। उसकी प्रखर किरणों भूमंडल में फैली हुई हैं। उसके ख़जाने भी खुले ख़जाने लूट-खंसोट हुई है। फिर भी उसकी रीढ़ नहीं टूटी। उसमें आज भी जो कुछ है, अनूठा है, अमूल्य है, अनिवर्चनीय है।

हमारी हिंदी का साहित्य अभी भी शायद आधे से अधिक अप्रकाशित है। अनेक प्राचीन ग्रंथ कहीं बेठनों में लिपटे पड़े हैं, कहीं कूप-मंडूकों के घर में दीमकों को दावत दे रहे हैं। उसी प्रकार अनेक आधुनिक साहित्यकारों की कृतियाँ भी प्रकाशकों के अभाव से अथवा हमारी अगुणज्ञता एवं असावधानता से प्रकाश में नहीं आई हैं। यदि हमारा संपूर्ण हिंदी साहित्य सांगोपांग प्रकाशित हो जाए, तो हिंदी का रत्नागार देखते ही बने। कुछ लोग हिंदी साहित्य की वास्तविक महत्ता से अपरिचित होने के कारण इसे अधूरा और हेय समझते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि ग्रंथों का संख्या बाहुल्य ही किसी साहित्य की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। काँच के चमकीले टुकड़ों को राशि से दो-चार-दस जगमगाते अनमोल लाल कहीं अच्छे हैं। हिंदी साहित्य में आज भी, जब उसके अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ अन्वेषकों और प्रकाशकों की प्रतीक्षा में पड़े बिलख रहे हैं, ऐसे-ऐसे देदीप्यमान ग्रंथरत्न हैं, जिनकी तुलना के ग्रंथ अन्य भाषाओं के साहित्य में प्रायः दुर्लभ हैं। जब कभी हिंदी का सितारा चमकेगा, और ईश्वर की दया से वह दिन बहुत दूर नहीं है, तब विस्मृति के अंधकारपूर्ण गिरि-गह्वर से उसके बहुत-से ग्रंथ-तपस्वी निकलेंगे। उस दिन संसार आँखें फाड़कर उन्हें देखेगा। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के सुदिन अभी आ रहे हैं—वे क्षितिज के छोर पर चमक रहे हैं। दोनों की वर्तमान प्रगतिशीलता में आशा और उत्साह की किरणें झलक रही हैं। निश्चय ही दोनों के अभ्युदय में आपका हार्दिक सहयोग सर्वथा अपेक्षित है।

आप तो जानते हैं कि जितना साहित्य नगरों के छापाख़ानों ने अब तक प्रकाशित किया है, उतना ही क्यों, उससे भी अधिक आपके चारों ओर के गाँवों में भरा और बिखरा पड़ा है। स्पष्टतः यह संकेत ग्रामगीतों की ओर है, जिनके अनेक भेद और रूप-रंग देहात में दीख पड़ते हैं। उनमें देश की अधिकांश जनता के हृदय की अनुभूतियाँ भरी पड़ी हैं। उन्हीं में 'गाँवों के देश' भारत के सुख-दुख की सच्ची अभिव्यक्ति है।

साहित्य के उत्कर्ष के लिए सभी साहित्यकारों और साहित्यानुरागियों का पारस्परिक सहयोग तथा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है। साहित्य की उन्नति के लिए हमें भोग-विलास के बदले विद्याविलासी बनना होगा। अपने जीवन-रथ को सुख के पथ पर ले चलने वाली आवश्यकताओं में हमें साहित्य को भी सम्मिलित करना होगा। केवल अन्न की भूख और पानी की प्यास की तरह नहीं, बल्कि वासना की भूख और हृदय की प्यास की तरह जब हमें साहित्य को भूख-प्यास भी सताने लगेगी, तब कहीं हमें समझना होगा कि साहित्य अब हमारे रोम-रोम में रम चुका। सच मानिए, साहित्य के आंतरिक सौंदर्य का विधिवत् विश्लेषण करने में जो विलक्षण हैं, वे ब्रह्मानंद-सहोदर सुख के उपभोक्ता हैं। साहित्य का रस सभी रसों से आला और निराला है। इसके द्वारा आप ईश्वर-भक्ति-जनित परमानंद की अनुभूति उपलब्ध कर सकते हैं, सांसारिक सुखों के रसास्वादन में अलौकिक तल्लीनता पा सकते हैं, नाना प्रकार के लाभ-लोभ से बचकर अपने ही मानसिक आनंद में मग्न रह सकते हैं। स्वाभिमान और संतोष से जीवन में सच्ची शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। साहित्य का रस जिसने पा लिया, उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया।

साहित्य का रस जिस रस में मिल जाता है, उसे अनुपम माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है। यदि साहित्य के रस से हम वंचित हैं, तो प्रकृति की सुषमा में भी हमारे लिए कोई रस नहीं, संसार की किसी चीज़ की मिठास का असली स्वाद हमें सुलभ नहीं। कमनीय कामिनी-कटाक्ष और उसकी मंद स्मितयुक्त-भंगिमा भी हमारे लिए नीरस है, यदि हम साहित्य रसज्ञ नहीं हैं। शिशु की मंद मुसकान में, मानिनी के मान में, कृषक-कन्या के गान में, रस-लंपट मधुप के मधुपान में, शरत्पूर्णिमा के विमल धवल हास-विलास में, तरंगित योवन से मदोच्छ्वास में, सुरभित सुमनों के विकास में, कहीं भी हमें रस का अभिनव आभास न मिलेगा, यदि हमारा हृदय साहित्य-रससिक्त नहीं है—यदि हमारा जीवन साहित्य के लालित्य के लिए लालायित नहीं है। साहित्य-सरिता में गहरा गोता लगाए बिना हम समुद्र, नदी, पर्वत, वन-उपवन, चंद्र-सूर्य, नक्षत्र-मंडल, पशु-पक्षी आदि का आभ्यंतरिक सौष्ठव नहीं देख सकते हैं। वृक्ष पर चढ़ी हुई लोनी लता को सभी देखते हैं, पर साहित्यिक की पैनी दृष्टि केवल लहलही लता ही नहीं देखती—कुछ ओर भी देखती है। कोयल की कूक सारी दुनिया सुनती है, पर साहित्यिक का सुनना कुछ और ही है। फूल को जितना साहित्यिक समझता है, उतना शायद भौंरा भी न समझता होगा।

साहित्य ही ने भगवान को भी भक्तों के मानस-मंदिर में प्रतिष्ठित किया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूर, तूलसी, मीरा सबके सब साहित्य को ही सजीव प्रतिमा हैं। साहित्य ने ही उनके रूप में अवतीर्ण होकर धरातल को धन्य किया। परमात्मा ने अपने अपूर्व सृष्टि-कौशल का रहस्य समझाने के लिए ही साहित्य का सर्जन किया। उन्होंने साहित्य को अद्भुत शक्ति प्रदान की है। वह अतीत को वर्तमान बना सकता है। वह भविष्य का रहस्य-भेदन कर सकता है। वह काँच को कंचन कर सकता है। अदृश्य को भी दृश्यमान करना उसके बाएँ हाथ का खेल है। उसकी दिव्य दृष्टि प्रज्ञाचक्षु संजय की दृष्टि से भी होड़ बंध सकती है। वह आज भी सदियों पहले के युद्ध की विभीषिका से आपके कलेवर को कंटमित कर सकता है। उसके श्रीमुख से आप सुनना चाहें, तो राम का धनुष-टंकार सुन लें, पार्थ का गांडीव-घोष सुन लें, भीम के प्रचंड मुजदंडों का भीषण गर्जन सुन लें, मुरली मनोहर की वंशी-ध्वनि सुन लें, हल्दीघाटी की तलवारों की झनकार सुन लें, शिवा और गुरु गोविंद की प्रलय ललकार सुन लें। उसके सामने रेडियो और ग्रामोफ़ोन की क्या हस्ती है! ये निर्जीव यंत्र भी उसी के प्रताप से सजीव बने हैं। वह मिट्टी छू दे, तो सोना हो जाए। उकठे काठ को ठोक दे, तो जल-तरंग हो जाए। यदि वह न होता, तो हमारे जीवन-सर्वस्व राम और कृष्ण भी हमारे बीच न होते। उसी के बल पर हम मदांध साम्राज्यवादी को भी चुनौती देने का साहस रखते हैं! उसी की तेजस्विता हमारी निष्प्राण नसों में बिजली भरती है। उसी का अमर संदेश हमें पराधीनता की कड़ियाँ तोड़ने के लिए उद्बुद्ध और कटिबद्ध करता है। उसी की उपासना से उत्पीड़ित देश का उद्धार होता है। उसी के शंखनाद से हमारो मोह निद्रा भंग होगी। यदि वह हमारे जीवन-व्यापार में संग-संग न चलेगा, तो अपने पूर्वजों से हमारा नाता टूट जाएगा—पतन की खाई से निकलने या सहारा जाता रहेगा| उसकी महत्ता की कोई इमला नहीं। अतः उसी की आराधना में दत्तचित्त होना हमारा एकमात्र कर्तव्य है।

- पुस्तक : हिंदी निबंध की विभिन्न शैलियाँ (पृष्ठ 168)

- संपादक : मोहन अवस्थी

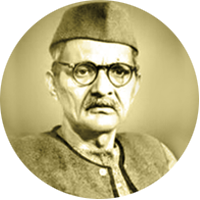

- रचनाकार : शिवपूजन सहाय

- प्रकाशन : सरस्वती प्रेस

- संस्करण : 1969

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.