इन दिनों हम रेडियो नाटकों एवं रूपकों के संबंध में परामर्श करते रहें हैं। रेडियो नाटक के विकास, उसके प्रकार, उसकी आवश्यकताओं आदि अनेक उपयोगी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। मैं आपसे, संक्षेप में, छंद-नाट्य या पद्य नाट्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जिससे हम आगे इस विषय पर विचार विनिमय कर सकें।

इसमें संदेह नहीं कि रेडियो द्वारा छंद-नाट्य को विशेष प्रेरणा मिली है, अँग्रेज़ी भी वह दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। साधारणतः, सामान्य रेडियो, नाटकों तथा रूपकों की जो विशेषता होती है और उनके लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है, वही सब विशेषताएँ तथा उपकरण छंद नाट्य की रचना तथा उसके प्रस्तुतीकरण के लिए भी चाहिए। किंतु छंद तथा गीति नाट्य में, मेरी दृष्टि में, रेडियो नाटक और भी परिपूर्ण होकर निखर उठता है, या उसे निखर उठना चाहिए, जिसका कि कारण है। रेडियो नाटक दृश्य नहीं श्रव्य है, और शब्द के श्रव्य रूप को छंदनाट्य में लय अथवा गीति-गति के पंख मिल जाते हैं। उसमें शब्द ध्वनि अधिक मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बन जाती है और यदि श्रोतावर्ग शिक्षित हो तो छंद नाट्य को वसती सामीर की तरह उसे भावोच्छ्वसित करने में समर्थ होना चाहिए। और यदि नाटक का विषय लोकप्रिय और भाषा सरल हो तो साधारण श्रोता वर्ग पर भी उसका जादू उतनी ही ख़ूबी से चलना चाहिए। वर्तमान स्थिति में उसकी अनेक सीमाएँ होते हुए भी भविष्य में उसके लिए अनेक नवीन संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं।

छंद नाट्य की सफलता के लिए मुख्य उपकरण विषय और उसका चुनाव है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक मार्मिकता, गहराई, ऊँचाई या व्यापकता हो, जिसमें भावना की शक्ति और उड़ान के लिए स्थान हो, जो काव्य की भूमि पर अवतरित किए जाने योग्य हो। वैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, बौद्धिक, काल्पनिक, घटनात्मक आदि सभी विषयों पर छंद नाट्य सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं पर उन सभी नाटकों में ऊपर कहे हुए गुणों का रहना उनकी शक्ति, प्रेषणीयता तथा सफलता की वृद्धि करता है। और लयात्मक ध्वनि के साथ गीत्यात्मक विषय का होना तो सोने में सुगंध का काम करता है। छंद नाट्य में मार्मिक संघर्ष—चाहे वह भाव-मूलक हो या समस्यामूलक—होना नितांत आवश्यक है, जिससे मानव-भावना और विचारों का मंथन, उनका आरोह-अवरोह श्रोता के हृदय को स्पर्श कर सके। बौद्धिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक समस्याएँ भी छंद नाट्यों के लिए उपयुक्त विषय बन सकती है और श्राताओं के मन में स्वस्थ मानव मान्यताओं के बीज बो सकती है। किंतु समस्यामूलक अथवा मान्यता प्रधान नाटकों को लिखने में अनेक प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यह कि नाटक में उठाई हुई समस्या कोई वास्तविक अथवा यथार्थ समस्या हो जिसका संबंध व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व या समाज के जीवन से हो। वह अति काल्पनिक, अति बौद्धिक या अति वैयक्तिक न हो। दूसरा जिन विरोधी चरित्रों तथा विचारधाराओं द्वारा उस समस्या को प्रस्तुत किया या सुलझाया गया हो, वे व्यक्तित्व सजीव तथा मानवीय हों और वे विचारधाराएँ स्पष्ट और संतुलित हो, गूढ़ तथा तर्क ग्रंथित न हो। छंद नाट्य के संलाप छोटे और चुभते हुए हों, भावों और विचारों की प्रेषणीयता के साथ ही यदि उनमें उक्ति वैचित्र्य, स्वाभाविकता तथा सरलता हो तो वे मर्म को स्पर्श करते हैं। भाषा की सरलता तो उनका अनिवार्य गुण है। जितना ही कठिन विषय या गूढ़ समस्या हो उतनी ही सरल सीधी भाषा द्वारा उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है,—जो अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए बहुत से छंद नाट्य छंदों के चुनाव और भाषा की दुरूहता के कारण प्रसारण के लिए असफल होते है। छंद नाट्य के लिए छंदो का सम्यक् चुनाव अत्यंत आवश्यक है। ऐसे छंद होने चाहिए जिनकी गति में प्रवाह और वेग हो, जो बहुत मंथर न हो, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त किए जा सके और जिनके अंत में गुरु लघु मात्राएँ यथासंभव न हों,—जिससे कथोपकथन का क्रम भंग न हो। इस प्रकार आप देखेंगे कि छंद नाट्य की सफलता के लिए विषय निर्वाचन के साथ ही सरल भाषा, उपयुक्त छंद, तथा नपे-तुले संवादों का प्रयोग अपनी विशेष महत्ता रखता है, जो छंद नाट्य को अर्थ ग्राह्य तथा लोकप्रिय बनाने के लिए अति आवश्यक है। लंबे-लंबे संलाप जिनमें जटिल तर्क या भाषण हो श्रोताओं के मन को विरक्त कर देते हैं। संलापों में छोटे-छोटे वाक्य तथा सरल सुबोध शब्द होने चाहिए जिससे उन्हें कहने में वक्ता की साँस न टूटे और शब्द सुविधापूर्वक मुँह से निकल आएँ। धारावाहिकता के लिए अतुकांत छंद अधिक उपयुक्त हैं और मुक्तछंद का प्रयोग भी विशेष सफलता के साथ किया जा सकता है।

भाषा छंद और संलापों के अतिरिक्त हमें अन्य आवश्यक बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। छंद नाट्य का कथानक छोटा किंतु प्रभावोत्पादक होना चाहिए। कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, रागात्मक अथवा मान्यताओं संबंधी भावभूमि, जिसका व्यापक गंभीर धरातल हो और जिसमें कथातत्व का निर्वाह किया जा सके, छंद नाट्य के लिए उचित वस्तु तत्व प्रदान करते हैं। कथा में उद्वेलन, प्रगति और विकास अवश्य हो, नहीं तो कोरी भावुकता अथवा उपदेशों की निष्क्रिय नीरसता से नाटक की रोचकता नष्ट हो जाती है। यदि कथानक में चित्रात्मकता हो तब तो वह श्रोता के मन में अनायास ही अपना रंगमंच बना लेता है। कथा में देशकाल संबंधी एकता, स्वाभाविकता और संगति का होना भी नाटकीय गुणों को उभारता है; अधिक आलंकारिक, काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक कथानक उतना प्रभावपूर्ण नहीं होता। छंद नाट्य की अवधि अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक एक घंटे तक का नाटक अपने श्रोताओं को आकर्षित करने में सफल रहता है। और चूँकि छंद नाट्य में अधिक माधुर्य, भावोद्वेग तथा रस-संचार होता है और उसे श्रोताओं को अधिक सजग होकर मनोयोगपूर्वक सुनने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी दशा में अधिक लंबी अवधि का नाटक मन में ऊब तथा क्लांति पैदा कर सकता है। पात्रों की संख्या भी छंदनाट्य में कम ही रहनी चाहिए। मुख्य पात्र का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए और विभिन्न पात्रों में वैचित्र्य या विरोध भी काफ़ी उभरा, निखरा तथा स्पष्ट होना चाहिए। उनके संलापों तथा स्वरों में भी व्यक्तित्व के अनुरूप विशेषता तथा विभिन्नता रहने से श्रोताओं को समझने में सुविधा होती है।

इसके अतिरिक्त छंद नाट्य के भी अन्य रेडियो नाटकों की तरह कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण आलंकारिक उपकरण होते हैं जिनके अभाव में उसकी रोचकता में कमी आ जाती है। उन उपकरणों में प्रथम हम संगीत की चर्चा करेंगे। संगीत में छंद नाट्य के प्राण है। संगीत का प्रयोग छंदनाट्य के प्रभाववर्द्धन, उसकी रोचकता तथा अर्थ प्रस्फुटन के लिए अत्यावश्यक है। इसका प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। प्रारंभ में नाटक के समग्र भाव तथा उसके आंतरिक तत्व को तदनुरूप संगीत द्वारा व्यक्त करना आवश्यक होता है, जिससे श्रोताओं का मन उनके बिना जाने ही नाटक के भाव या मूड (mood) को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। अतः का संगीत सदैव नाटक के प्रभाव को परिपूर्णता प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त नाटक के मध्य में भी दृश्यांतर उपस्थित करने के लिए समय-गति की सूचना देने के लिए, तथा प्रतीकात्मक भावों एवं अर्थ गांभीर्य का प्रस्फुटन करने के लिए संगीत की सहायता ली जाती है। कभी-कभी विराम से भी दृश्यांतर आदि का भाव, जोकि रंगमंच में पट-परिवर्तन से होता है, श्रोताओं के मन में पैदा किया जाता है। छंदनाट्य में कभी पृष्ठभूमि का संगीत भी भावबोध वर्धन के लिए बड़ा सहायक होता है। करुणा, व्यथा, भय, हर्ष, आश्चर्य, भावावेश आदि को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक रूपों में अनेक प्रयोजनों से उसका प्रयोग तथा उपयोग किया जाता है।

संगीत के बाद अलंकृत उपकरणों में ध्वनि प्रभाव का स्थान है, जिसके बिना रेडियो नाट्य और छंद नाट्य कभी-कभी निष्प्राण एवं प्रभावशून्य हो जाते हैं। ध्वनिप्रभाव अपने अदृश्य संकेतों द्वारा वास्तव में रंगमंच की कमी की पूर्ति करता है और कभी रंगमंच के दृश्य श्रोता की आँखों के सामने ज्यों के त्यों उपस्थित कर देता है। जैसे गौतमबुद्ध जब रथ पर जाता हुआ नदी तट पर पहुँचता है तो रथ चक्रों के साथ घोड़ों के टापों की ध्वनि तथा नदी के प्रवाह की ध्वनि का प्रभाव देकर उस दृश्य को श्रोताओं के सम्मुख मूर्त कर देते हैं। इसी प्रकार आँधी, तूफ़ान, मेघ गर्जन आदि से लेकर पावों की चाप तथा किवाड़ों पर खटखटाहट आदि, और इससे भी सूक्ष्म सिसकने, साँस लेने, साड़ी के खिसकने आदि का ध्वनि प्रभाव देकर ध्वनि नाटकों में अनेक घटनाएँ, क्रियाएँ तथा भावों का उतार-चढ़ाव, मंच की दृश्य सज्जा तथा अभिनय का अभाव मिटाने के लिए, सजीव एव मूर्तिमान कर दिए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संगीत और ध्वनिप्रभाव रेडियो नाटक और विशेषतः छंदनाट्य के एक अनिवार्य अंग है जिनकी सहायता के बिना कभी-कभी ध्वनि नाटक का प्रस्तुतीकरण असंभव भी हो जाता है, किंतु यह होते हुए भी, संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग जितना कम हो उतना ही रेडियो नाट्य की अतः शक्ति, शुद्धि और सिद्धि के लिए अच्छा है। संगीत और ध्वनि प्रभावों का आधिक्य अनाकर्षक, अरो-चक तथा प्रभावहीन हो जाता है। एक सफल ध्वनि और छंद नाट्य के भीतरी उपादान स्वयं इतने सशक्त तथा प्रभावोत्पादक होने चाहिए कि उसके प्रस्तुतीकरण में दृश्यांतर, कालसूचक आदि कुछ आवश्यक स्थलों के अतिरिक्त संगीत और ध्वनि प्रभावों की कम से कम आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। ध्वनिप्रभाव की ही तरह वाचक या नेरेटर का उपयोग भी रेडियो नाटक में नितांत आवश्यक स्थलों के अतिरिक्त नहीं के बराबर होना चाहिए, वैसे रेडियो रूपकों या गीति नाट्यों के लिए वाचक-वाचिका का बहिष्कार संभव न हो सके।

रेडियो छंद नाट्य की रचना-कला तथा प्रस्तुतीकरण के संबंध में संक्षेप में थोड़ी-सी आवश्यक चर्चा कर लेने के बाद अब मै आपसे कुछ बाते छंद नाट्य के श्रोताओं के बारे में तथा प्रसार कक्ष और यंत्रों के संबंध में भी कह दूँ।

छंद नाट्य के श्रोता वैसे साधारणत कम ही होते हैं। क्योंकि छंद की अभिजात प्रकृति में गांभीर्य, संस्कार, सौंदर्य, भाव तथा विचार संबंधी सूक्ष्मता स्वभावतः हो अधिक होती है जिसे ग्रहण करने के लिए मन को किसी प्रकार की साहित्यिक या बौद्धिक पृष्ठभूमि और एक प्रकार की कला-दीक्षा किसी न किसी मात्रा में आवश्यक हो जाती है। फिर उसे सुनने के लिए मनोयोग, रुचि, अभ्यास आदि भी आवश्यक होते हैं। छंद नाट्य के गहन विषयों के प्रति अधिकतर लोगों का रुझान, या पहुँच नहीं के बराबर होती है। जनसाधारण की धारणा नाटकों के प्रति प्रायः मनोरंजन तक ही सीमित रहती है। इसके अतिरिक्त बड़ी राजधानियों और औद्योगिक केंद्रों के श्रोतागण छंद की झंकार से परिचित होने पर भी बाह्य जगत जीवन के प्रभावों से मनसा इतने रहते हैं कि उन्हें छंद के लिए अतः केंद्रित होने में प्रयास करना पड़ता है। वैसे प्रयाग, काशी जैसे सांस्कृतिक नगरों की परंपरा में सुंदर छंद नाट्य का लोग विशेष रूप से स्वागत करते हैं। उनकी सांस्कृतिक सौंदर्यग्राही नाड़ियाँ छंद के शक्तिपात की अभ्यस्त होती है। फिर भी मेरा विचार है कि ऐसे सरस सुबोध छंद नाट्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो अधिक लोकप्रिय बन सके।

ध्वनि नाटक के लेखक के लिए प्रसार कक्ष के वातावरण प्रस्तुतीकरण की पद्धति तथा उसके उपादान यंत्रों का परिचय प्राप्त करना भी कुछ अंशों तक आवश्यक है जिससे वह ध्वनि नाटक की रचना कला के लिए अपनी कल्पना के अनुसार आवश्यक रूप विधान प्रस्तुत कर सके। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि नाटककार किसी प्रकार के यांत्रिक भार से आक्रांत होकर नाटकों को रचना करे। छंद-नाटककार के लिए तो यह और भी कठिन हो जाता है। फिर भी रेडियो नाटक एक प्रकार से साहित्य को विज्ञान अथवा यंत्र की देन है। संस्कृति के प्रसार के लिए हम रेडियो में साहित्य और विज्ञान दोनों साधनों का उपयोग करते हैं। रेडियो द्वारा लिखित शब्द फिर से श्रव्य शब्द बनकर लोगों के कानों में पहुँचने लगा है, यह नाटक की सफलता के लिए रंगमंच प्रस्तुत करने से कम उपयोगी नहीं। श्रव्य शब्द द्वारा एक प्रकार से शब्द शक्ति रंगमंच की अनेक सीमाओं को पार कर श्रोताओं के मानस में अमूर्त रंगमंच रचती हुई हमारे हृदयों को अत्यधिक सशक्त तथा अद्भुत रूप से प्रभावित करने लगती है, और यही रेडियो नाटक की सफलता है जिसके अंतर्गत मैं आपसे अभी छंद नाट्य के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ।

यह सही है कि रेडियो नाटक अभी हमारे लिए एक नया कला साधन है, उसकी सिद्धि के लिए अधिक रचना अनुभव तथा उपकरणों का ज्ञान अपेक्षित है। फिर भो अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में भी इधर जो रेडियो नाटक, रूपक तथा छंद-गीति-नाटक लिखे गए हैं उन्हें पढ़कर, सुनकर यह नि:संदेह कहा जा सकता है कि भविष्य में ध्वनि नाटक साहित्य और संस्कृति के विकास तथा प्रसार के लिए, रगमंच के नाटक से कई दृष्टियों में अधिक सफल तथा सबल साधन बन सकेगा, क्योंकि यह रंगमंच और रंगभूमि की सीमाओं को पार करता हुआ अपनी नई सीमाओं के भीतर से भी सीधा देश के कोने-कोने में हमारे कानों के भीतर पैठकर हमारे हृदयों को अभिभूत कर सकता है। हम अपनी ही कल्पना से अपनी रुचि के अनुकूल अमूर्त रंगमंच बनाकर और अनेक पात्र-पात्रियों में अपनी चेतना को विभाजित कर इस श्रव्य नाट्य के सजीव सूत्रधार, पात्र और अंग बन जाते हैं। इससे अधिक विजय की कल्पना कला के लिए और क्या की जा सकती है? ध्वनि नाटक के लिए निश्चय ही अधिक परिष्कृत रुचि की आवश्यकता है।

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 297)

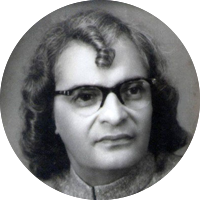

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.