‘उत्तरा’ के अँचल में भूमिका के रूप में इन थोड़े-से शब्दों को बाँध देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इधर ‘स्वर्णकिरण’ और ‘स्वर्णधूलि’ को लेकर मेरी काव्य-चेतना के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियों का प्रचार हुआ है। इस प्रस्तावना का उद्देश्य उन तर्कों या उच्छवासों का निराकरण करना नहीं, केवल पाठकों के सामने, कम-से-कम शब्दों में, अपना दृष्टिकोण-मात्र उपस्थित कर देना है। वैसे, मेरा विचार अगले काव्य-संकलन में ‘युगांत’ के बाद की अपनी रचनाओं के संबंध में विस्तृत आलोचनात्मक निबंध लिखने का है, पर वह कल की बात है।

मेरी इधर की रचनाओं का मुख्य ध्येय केवल उस युग चेतना को अपने यत्किंचित् प्रयत्नों द्वारा, वाणी देने का रहा है, जो हमारे संक्रांतिकाल की देन है और जिसने, एक युगजीवी की तरह, मुझे भी अपने क्षेत्र में प्रभावित किया है। इस प्रकार के प्रयत्न मेरी कृतियों में ‘ज्योत्स्ना’––काल से प्रारंभ हो गए थे, ‘ज्योत्स्ना’ की स्वप्न-क्रांत चाँदनी (चेतना) ही एक प्रकार से ‘स्वर्णकिरण’ मे युग-प्रभात के आलोक से स्वर्णिम हो गई है।

‘वह स्वर्ण भोर को ठहरी जग के ज्योतित आँगन पर

तापसी विश्व की बाला पाने नव जीवन का वर!’––

‘चाँदनी’ को संबोधित करने वाली ‘ज्योत्स्ना’––‘गुंजन’ काल की इन पंक्तियों में पाठकों को मेरे उपर्युक्त कथन की प्रतिध्वनि मिलेगी। मुझे विश्वास है कि ‘ज्योत्स्ना’ के बाद की मेरी रचनाओं को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने पर पाठक स्वयं भी इसी परिणाम पर पहुँचेंगे। बाहरी दृष्टि से उन्हें ‘युगवाणी’ तथा ‘स्वर्णकिरण’––काल की रचनाओं में शायद परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समावेश मिले, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।

‘ज्योत्स्ना’ में मैने जीवन की जिन बहिरंतर मान्यताओं का समन्वय करने का प्रयत्न तथा नवीन सामाजिकता (मानवता) में उनके रूपांतरित होने की ओर इंगित किया है, ‘युगवाणी’ तथा ‘ग्राम्या’ में उन्हीं के बहिर्मुखी (समतल) संचरण को (जो मार्क्सवाद का क्षेत्र है) तथा ‘स्वर्णकिरण’ में अंतर्मुखी (ऊर्ध्व) संचरण को (जो अध्यात्म का क्षेत्र है) अधिक प्रधानता दी है; किंतु समन्वय तथा संश्लेषण का दृष्टिकोण एवं तज्जनित मान्यताएँ दोनों में समान रूप से वर्तमान है और दोनों कालों की रचनाओं से इस प्रकार के अनेक उद्धरण दिए जा सकते हैं। ‘युगवाणी’ तथा ‘ग्राम्या’ में यदि ऊर्ध्व मानों का सम घरातल पर समन्वय हुआ है, तो ‘स्वर्णकिरण’ स्वर्णधूलि में समतल मानों का ऊर्ध्व धरातल पर, जो तत्त्वतः एक ही लक्ष्य की ओर निर्देश करते हैं। किंतु किसी लेखक की कृतियों में विचारसाम्य के बदले उसके मानसिक विकास की दिशा को ही अधिक महत्त्व देना चाहिए, क्योंकि लेखक एक सजीव अस्तित्व या चेतना है और वह भिन्न-भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनों से किस प्रकार आंदोलित होता है, उन्हें किस रूप में ग्रहण तथा प्रदान करता है, इसका निर्णय ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में अधिक उपयोगी सिद्ध होना चाहिए।

हमारे कतिपय प्रगतिशील विचारक प्रगतिवाद को वर्गयुद्ध की भावनाओं से संबद्ध साहित्य तक ही सीमित रखना चाहते हैं, उन्हें इस युग की अन्य सभी प्रकार की प्रगति की धाराएँ प्रतिक्रियात्मक, पलायनवादी, सुधार-जागरण-वादी तथा युग्म चेतना से पीड़ित दिखाई देती है। ये आलोचक अपने सांस्कृतिक विश्वासों में मार्क्सवादी ही नहीं, अपने राजनीतिक विचारों में कम्यूनिस्ट भी हैं। मैं मार्क्सवाद की उपयोगिता एक व्यापक समतल सिद्धांत की तरह स्वीकार कर चुका हूँ। किंतु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसके रक्त क्रांति और वर्ग युद्ध के पक्ष को मार्क्स के युग की सीमाएँ मानता हूँ, जिसकी ओर मैं ‘आधुनिक कवि’ की भूमिका में इंगित कर चुका हूँ। अपने प्रगतिशील सहयोगियों की इधर की आलोचनाओं को पढ़ने से प्रतीत होता है कि वे मेरी रचनाओं से अधिक मेरे समर्थकों की विवेचनाओं तथा व्याख्याओं से क्षुब्ध है और उनके लिखने के ढंग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे अभी व्यक्तिगत आक्षेप, तुलनात्मक स्पर्धा तथा साहित्यिक विद्वेष से मुक्त नहीं हो सके है, जो अवश्य ही चिन्त्य तथा अवांछनीय है।

अपने युग को मैं राजनीतिक दृष्टि से जनतंत्र का युग और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व मानवता अथवा लोक-मानवता का युग मानता हूँ, और वर्ग-युद्ध को इस युग के विराट् संघर्ष का एक राजनीतिक चरण-मात्र। राजनीति के क्षेत्र के किसी भी प्रगतिकामी वाद या सिद्धांत से मुझे विरोध नहीं है, एक तो राजनीति के नक्कारख़ाने में साहित्य की तूती की आवाज़ कोई मूल्य नहीं रखती, दूसरे, इन सभी वादों को मैं युग-जीवन के विकास के लिए किसी हद तक आवश्यक मानता हूँ। ये परस्पर संघर्ष निरत तथा शक्ति-लोलुप होने पर भी इस युग के प्रभावों को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं, अपनी सीमाओं के भीतर उनका उपचार भी खोजते हैं, और बहिरंतर के दैन्य से पीड़ित, पिछले युगों को अस्थि-कंकाल-रूप धरोहर, जनता के हित को सामने रखकर सुखभोगकामी मध्योच्चवर्गीय चेतना का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से इनकी सीमाओं से अवगत तथा साधनों से असंतुष्ट होने पर भी में अपने युग की दुर्निवार तथा मानव-मन की दयनीय दुर्बोध सीमाओं से परिचित एवं पीड़ित हूँ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल राजनीतिक-आर्थिक हलचलों की बाह्य सफलताओं द्वारा ही मानव जाति के भाग्य (भावी) का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सभी आंदोलनों को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए, संसार में, एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म लेना होगा जो मानव चेतना के राजनीतिक आर्थिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण धरातलों में मानवीय संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित कर आज के जनवाद को विकसित मानववाद का स्वरूप दे सकेगा, भविष्य में मनुष्य के प्राध्यात्मिक (इस युग की दृष्टि से बौद्धिक, नैतिक) तथा राजनीतिक संचरण-प्रचलित शब्दों में धर्म, अर्थ, काम-अधिक समन्वित हो जाएँगे और उनके बीच का व्यवधान मिट जाएगा––अथवा राजनीतिक आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलनों में बदल जाएँगे, जिसका पूर्वाभास हमें, इस युग की सीमाओं के भीतर, महात्मा जी के व्यक्तित्व में मिलता है।

इस दृष्टि से मैं युग की प्रगति की धाराओं का क्षेत्र, वर्ग-युद्ध में भी मानते हुए (यद्यपि अपने देश के लिए उसे अनावश्यक तथा हानिकर समझता हूँ), उससे कहीं अधिक विस्तृत तथा ऊर्ध्व मानता हूँ और सुधार-जागरण के प्रयत्नों को भी अपने-अपने स्थान पर आवश्यक समझता हूँ; क्योंकि जिस संचरण का बाहरी रूप क्रांति है उसी का भीतरी रूप विकास। अतएव युग पुरुष को पूर्णतः सचेष्ट करने के लिए यदि लोक-संगठन के साथ गाँधीवाद को पीठिका बनाकर मन संगठन (संस्कार) का भी अनुष्ठान उठाया जाए और मनुष्य की सामाजिक चेतना (संस्कृति) का विकसित विश्व-परिस्थितियों (वाष्प-विद्युत् आदि) के अनुरूप नवीन रूप से सक्रिय समन्वय किया जाए, तो वर्तमान के विक्षोभ के आर्त्तनाद तथा क्रांति की क्रुद्ध ललकार को लोक-जीवन के संगीत तथा मनुष्यता की पुकार में बदला जा सकता है, एवं क्रांति के भीतरी पक्ष को भी सचेष्ट कर उसे परिपूर्ण बनाया जा सकता है। इस युग के क्रांति-विकास, सुधार जागरण के आंदोलन की परिणति एक नवीन सांस्कृतिक चेतना के रूप में होना अवश्यंभावी है, जो मनुष्य के पदार्थ, जीवन, मन के संपूर्ण स्तरों का रूपांतर कर देगी तथा विश्व-जीवन के प्रति उसकी धारणा को बदलकर सामाजिक संबंधों को नवीन अर्थ-गौरव प्रदान कर देगी। इसी सांस्कृतिक चेतना को मैं अंतश्चेतना या नवीन सगुण कहता हूँ। मैं जनवाद को राजनीतिक संस्था या तंत्र के बाह्य रूप में ही न देखकर भीतरी, प्रजात्मक मानव-चेतना के रूप में भी देखता हूँ और जनतंत्रवाद की आंतरिक (आध्यात्मिक) परिणति को ही ‘अंतश्चेतनावाद’ अथवा ‘नव मानववाद’ कहता हूँ, जिस अर्थ में मैंने अपनी इधर की रचनाओं में इनका प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में, जिस विकासकामी चेतना को हम संघर्ष के समतल धरातल पर प्रजातंत्रवाद के नाम से पुकारते हैं उसी को ऊर्ध्व सांस्कृतिक धरातल पर मैं अंतश्चेतना एवं अंतर्जीवन कहता हूँ। इस युग के जड़ (परिस्थितियाँ, यंत्र तथा तत्संबंधी राजनीतिक-आर्थिक आंदोलन) तथा चेतन (नवीन आदर्श, नैतिक दृष्टिकोण तथा तत्संबंधी मान्यताएँ आदि) का संघर्ष इसी अंतश्चेतना या भावी मनुष्यत्व के पदार्थ के रूप में सामंजस्य ग्रहण कर उन्नयन को प्राप्त हो सकेगा। अतः मैं वर्गहीन सामाजिक विधान के साथ ही मानव-अहता के विधान की भी नवीन चेतना के रूप में परिणति संभव समझता हूँ और युग-संघर्ष मे जन-संघर्ष के अतिरिक्त अंतर्मानव का संघर्ष भी देखता हूँ।

इस प्रकार मैं युग संघर्ष का एक सांस्कृतिक पक्ष भी मानता हूँ जो जनयुग धरती से ऊपर उठकर उसकी ऊपरी मानवता की चोटी को भी अपने फड़कते हुए पंख से स्पर्श करता है; क्योंकि जो युग-विप्लव मानव जीवन के आर्थिक राजनीतिक धरातलों में महान् क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, वह उसकी मानसिक, आध्यात्मिक आस्थाओं में भी आंतरिक विकास तथा रूपांतर उपस्थित करने जा रहा है, और जैसा कि मैं ‘युगवाणी’ भूमिका में लिख चुका हूँ, “भविष्य में जब मानव जीवन विद्युत् तथा ऋणु शक्ति को प्रबल टाँगों पर प्रलय-वेग से आगे बढ़ने लगेगा, तब आज के मनुष्य की टिमटिमाती हुई चेतना उसका संचालन करने में समर्थ नहीं हो सकेगी बाह्य जीवन के साथ ही उसकी अंतश्चेतना में भी युगांतर होना अवश्यंभावी है!”––ऐसी नवीन चेतना की मनःक्रीड़ा, उसके आनंद और सौंदर्य, उसकी आशाविश्वासप्रद प्रेरणाओं के उद्बोधक गान मेरी इधर की रचनाओं के विषय हैं, जो जन-युग के संघर्ष में मानव-युग के उद्भव की स्वप्नसूचना मात्र है। ऐसा कहकर में किसी प्रकार की आत्मश्लाघा को प्रश्रय नही दे रहा हूँ। ‘उत्तरा’ के किसी गीत में मैंने––

“मेरे केवल उन्मन मधुकर भरता शोभा स्वप्निल गुंजन,

आगे आएँगे तरुण भृग स्वर्णिम मधुकण करने वितरण।”––

किसी विनम्रतावश नहीं, अपनी तथा अपने युग की सीमाओं के कटु अनुभव तथा नवीन चेतना की लोकोत्तरता पर विश्वास के कारण ही लिखा है।

मेरा मन यह नहीं स्वीकार करता कि मैंने अपनी रचनाओं में जिस सांस्कृतिक चेतना को वाणी दी है, एवं जिस मन संगठन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उसे किसी भी दृष्टि से प्रतिगामी कहा जा सकता है। मैंने सदैव ही उन आदर्शों, नीतियों तथा दृष्टिकोणों का विरोध किया है जो पिछले युगों की संकीर्ण परिस्थितियों के प्रतीक है, जिनमें मनुष्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों तथा वर्गों में विकीर्ण हो गया है। उन सभी विश्लिष्ट सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध मैंने युग के कोकिल से पावक-कण बरसाने को कहा है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब खिसक गई है और जो मानव-चेतना को अपनी खोखली भित्तियों में विभक्त की हुई है। मेरा विनम्र विश्वास है कि लोक-संगठन तथा मनःसंगठन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वे एक ही युग (लोक)-चेतना के बाहरी और भातरी रूप हैं।

मुझे ज्ञात है कि सभी प्रकार के सुधार जागरण के प्रयत्न क्रांति के प्रतिरोधी माने जाते हैं; पर ये इस युग के वादों तथा तर्कों की सीमाएँ हैं, जिनका दार्शनिक विवेचन अथवा विश्लेषण करना इस छोटी-सी भूमिका के क्षेत्र से बाहर ही का विषय नहीं, वह व्यर्थ का प्रयास भी होगा। जिनका मस्तिष्क वादों से आक्रांत नहीं हो गया है, वे सहज ही अनुभव कर सकेंगे कि जनसंघर्ष (राजनीतिक धरातल) में, जो युग-जीवन का सत्य द्वंद्वों के उत्थान-पतन में अभिव्यक्ति पाकर आगे बढ़ रहा है, वह मनुष्य की चेतना (मानसिक-सांस्कृतिक धरातलों) में एक विकसित मनुष्यत्व के रूप में संतुलन ग्रहण करने की भी प्रतीक्षा तथा चेष्टा कर रहा है। जो विवेचक सभी प्रकार के मन संगठन तथा सांस्कृतिक प्रयत्नों को प्रतिक्रियात्मक तथा पलायनवादी कहकर उनका विरोध करते हैं, उनकी भावना युग-प्रबुद्ध होने पर भी विचारधारा वादों से पीड़ित तथा बुद्धि-भ्रम से ग्रस्त है।

अपने लोक-प्रेमी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी युवकों को ध्यान में रखते हुए, जो उच्च आदर्शों से अनुप्राणित तथा महान् त्याग करने में समर्थ हैं, मैं इसे केवल अपने युग मन की कमी अथवा सीमा कहूँगा। हमारा युग-मन परिस्थितियों के प्रति जाग्रत तथा पर्याप्त लब्ध-बोध होने पर भी अनुभूति की दृष्टि से भी है, और इसके अनेक कारण है। हम अभी यंत्र का मानवीकरण नहीं कर सके हैं, उसे मानवीय अथवा मानव का वाहन नहीं बना सके हैं; बल्कि वही अभी हम पर आधिपत्य किए हुए है। यंत्र-युग ने हमे जो शक्ति तथा वैभव प्रदान किया है, वह हमारे लोभ तथा स्पर्धा की वस्तु बनकर रह गया है, उसने जहाँ मानव-श्रम के मूल्य को अतिरिक्त लाभ में परिणत कर शोषक-शोषितों के बीच बढ़ती हुई खाई को रक्त-पंकिल विक्षोभ तथा असंतोष से भर दिया है, वहाँ हमारे भोग-विलास तथा अधिकार-लालसा के स्तरों को उकसाकर हमें अविनीत भी बना दिया है, किंतु वह हमारे ऊपरी धरातलों तथा सांस्कृतिक चेतना को छूकर मानवीय गौरव से मंडित नहीं हो सका है—दूसरे शब्दों में, यंत्र-युग का मनुष्य की चेतना में अभी सांस्कृतिक परिपाक नहीं हुआ है।

जिस प्रकार हमारे मध्ययुगीन विचारकों ने आत्मवाद प्रकाश-अंध होकर मानव-चेतना के भौतिक (वास्तविक) धरातल को माया-मिथ्या कहकर भुला देना चाहा (जिसका कारण मैं ‘युगवाणी’ की भूमिका में दे चुका हूँ), उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान-दर्शनवादी––यद्यपि आधुनिकतम भूतविज्ञान पदार्थ के स्तर को अतिक्रमण कर चुका है तथा आधुनिकतम मनोविज्ञान, जिसे विद्वान अभी शैशवावस्था ही में मानते हैं, चेतन-मन तथा हेतुवाद (रेशनलिज़्म) से अधिक प्रधानता उपचेतन-अवचेतन के सिद्धांतों को देने लगा है––और विशेषकर मार्क्सवादी भौतिकता के अंधकार में और कुछ भी न सूझने के कारण मन (गुण) तथा संस्कृति (सामूहिक अंतश्चेतना) आदि को पदार्थ का बिंब रूप, गौण स्तर या ऊपरी अतिविधान कहकर उड़ा देना चाहते हैं; जो मान्यताओं की दृष्टि से, ऊर्ध्व तथा समतल दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न कर सकने के कारण उत्पन्न भ्रांति है। किंतु मात्र अधिदर्शन (मेटाफिज़िक्स) के सिद्धांतों द्वारा जड़-चेतन (मैटर स्पिरिट) की गुत्थी को सुलझाना इतना दुरूह है कि युग-मन के अनुभव के अतिरिक्त इसका समाधान सामान्य बुद्धिजीवी के लिए संभव नहीं। अतएव साहित्य के क्षेत्र में मान्यताओं की दृष्टि से हम मार्क्सवाद या अध्यात्मवाद की दुहाई दे आज जिन हास्यप्रद तर्कों में उलझ रहे हैं, उससे अच्छा यह होगा कि हम एक-दूसरे के दृष्टिकोणों का आदर करते हुए दोनों की सच्चाई स्वीकार कर लें। वास्तव में चाहें चेतना को पदार्थ (अन्न) का सर्वोच्च या भीतरी स्तर माना जाए, चाहे पदार्थ को चेतना का निम्नतम या बाहरी धरातल; दोनों ही मानव-जीवन में अविच्छिन्न रूप से, वागर्थाविव, जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार पदार्थ का संचरण परिस्थितियों के सत्य या गुणों में अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार चेतना का संचरण मन के गुणों में लोक-जीवन के विकास के लिए दोनों ही में सामंजस्य स्थापित करना नितांत आवश्यक है। पदार्थ, जीवन, मन तथा आत्मा की मान्यताएँ हमारी बुद्धि के विभाजन मात्र है, संपूर्ण सत्य इनसे परे तथा इनमें भी व्याप्त होने के कारण एक तथा अखंडनीय है। सभ्यता के विकास क्रम में जब मनुष्य का मन एवं चेतना इतनी अधिक विकसित हो चुकी है और विभिन्न युगों में अंतर्मन की मान्यताएँ भी (धर्म, अभ्यात्म, ईश्वर संबंधी) स्वीकृत होकर लोक-कल्याण के लिए उपयोगी प्रमाणित हो चुकी है, तब आज उन सबका बहिष्कार कर केवल माँस-पेशियों के संगठित बल पर मानव जीवन के रथ या महायान को आगे बढ़ाने का दुःसाहस मेरी दृष्टि में केवल इस युग के दुर्दांत विक्षोभ का अंधविद्रोह है।

मैं केवल आदर्शवाद का ही पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वस्तुवादियों के दृष्टिकोण की भी उपयोगिता स्वीकार करता हूँ। वास्तव में आदर्शवाद-वस्तुवाद, जड़-चेतन, पूर्व-पश्चिम आदि शब्द उस युग चेतना के प्रतीक अथवा उस सभ्यता के विरोधाभास हैं, जिसका संचरण वृत्त अब समाप्त होने को है। आदर्शवाद द्रष्टा या ज्ञाता का दृष्टिबिंदु है, जो आदर्श को प्रधान तथा सत्य मानता है और वास्तविकता या यथार्थ को उसका बिंब-रूप, जिसे आदर्श की ओर अग्रसर या विकसित होना है। यह स्पष्ट ही है कि यथार्थ की गतिविधि या विकास के पथ को निर्धारित करने के लिए आदर्श का बोध या ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तथोक्त वस्तुवाद कर्ता या कर्मी का दृष्टिकोण है, जिसके लिए गोचर वस्तु ही यथार्थ तथा प्रधान है, आदर्श उसी का विकास या परिणति। वस्तु से उसका विधायक या निर्माता का संबंध होने के कारण वह उसकी यथार्थता को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता एवं उसी को सत्य मानता है। किंतु यदि हम आदर्श तथा वस्तु को एक ही सत्य का, जो अव्यक्त तथा विकासशील होने के कारण दोनों से अतिशय तथा ऊपर भी है—सूक्ष्म स्थूल रूप या बिंब-प्रतिबिंब मान ले, तो दोनों दृष्टिकोणों में सहज ही सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, और आदर्श तथा वस्तुवादी, अपनी-अपनी उपयोगिता तथा सीमाओं को मानते हुए, विश्वकर्म में परस्पर सहायक की तरह हाथ बँटा सकते हैं। विनय, आत्मत्याग, सच्चाई, सहानुभूति, अहिंसा आदि व्यावहारिक आदर्शों को अपनाकर––जो मनुष्यत्व की परिचायक, सनातन सामाजिक विभूतियाँ हैं—दोनों शिविरों का संयुक्त कर्म भू-निर्माण के कार्य को अधिक परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकता है।

वास्तव में हमारी कठिनाइयों का कारण है हमारी एकांगी शिक्षा तथा सदियों की राजनीतिक पराधीनता के कारण पश्चिमी विचार दर्शन तथा साहित्य की दासता। साधारणतः हमारा बुद्धिजीवी युवक––जो विदेशी सभ्यता या संस्कृति से बाहर ही बाहर, प्रभावित है और अपने देश के विराट् ज्ञान-भंडार प्रायः अपरिचित––यह समझता है कि भारतवर्ष को समस्त प्राध्यात्मिकता तथा दर्शन पिछली सामंती परिस्थितियों का प्रकाश (संगठित ज्ञान) मात्र है, जिसकी इस युग में कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वह सोचता है कि इस युग के विज्ञान-दर्शन तथा मनोविज्ञान ने जीवन के प्रति मानव के दृष्टिकोण को ऐसा आमूल परिवर्तित कर दिया है कि हमारी विकसित परिस्थितियों से उद्भूत चेतना ही मानव जीवन का नवीन दर्शन बन सकती है और आध्यात्मिकता का मोह केवल हमारा अतीत का गौरव-गान है। किंतु इसमें तथ्य इतना ही है कि पदार्थ विज्ञान द्वारा हमने केवल चेतना के निम्नतम भौतिक धरातल पर ही प्रकाश डाला है और उसके फलस्वरूप अपनी भौतिक परिस्थितियों को वाष्प विद्युत् आदि का संजीवन पिलाकर अधिक सक्रिय बना दिया है, जिनमें नवीन रूप से सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस युग के राजनीतिक आर्थिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ है, किंतु परिस्थितियों की सक्रियता के अनुपात में हमारे मन तथा चेतना के सापेक्ष स्तर, प्रबुद्ध तथा अंत संगठित न हो सकने के कारण युग के राजनीतिक-आर्थिक संघर्ष मानव सभ्यता को अभ्युदय की ओर ले जाने के बदले, विश्वयुद्धों का रूप धारण कर, भूव्यापी रक्तपात तथा विनाश ही की ओर अग्रसर करने में सफल हो सके है, और संहार के बाद निर्माण के क्षण आशाप्रद सिद्धांत को भी अब एटमबम के भयानक आविर्भाव ने जैसे एक बार ही धराशायी कर दिया है।

आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के विचारों के मन को नहीं छू सका है। उसने केवल हमारे भावनाओं के मन में हलचल भर पैदा की है। पिछली दुनिया की नैतिकता अभी मनुष्य के मोहग्रस्त चरणों में उसी प्रकार चाँदी के भारी भद्दे संकीर्ण कड़े की तरह पड़ी हुई है, जिससे मानव-चेतना का सौंदर्यबोध तथा उसकी, राग-भावना की गति पग-पग पर कुंठित होकर, स्त्रियों के अधिकार-आंदोलनों के रूप में, आगे बढ़ने का निष्फल प्रयत्न कर रही है। किंतु मानव चेतना की नैतिक लँगड़ाहट को दूर करना शायद कल का काम है, उससे पहले मानव जाति के दृष्टिकोण का व्यापक आध्यात्मिक-रूपांतर हो जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः अध्यात्मवाद का स्थान मानव के अंतरतम शुभ्र शिखरों पर सदैव के लिए वैसा ही अक्षुण्ण बना हुआ है और रहेगा जैसा कि वह शायद पहले भी नहीं था।

भारतीय दर्शन भी आधुनिकतम भौतिक दर्शन (मार्क्सवाद) की तरह सत्य के प्रति एक उपनयन (एप्रोच) मात्र है, किंतु अधिक परिपूर्ण, क्योंकि वह पदार्थ, प्राण (जीवन), मन तथा चेतना (स्पिरिट) रूपी मानव-सत्य के समस्त धरातलों का विश्लेषण तथा संश्लेषण कर सकने के कारण उपनिषत् (पूर्ण एप्रोच) बन गया है। दुर्भाग्यवश हमारे तरुण बुद्धिजीवी अध्यात्मवाद को बादलो के ऊपर का कोई सत्याभास मानते हैं और उसे हमारे प्रतिदिन के जीवन के एक सूक्ष्म, किंतु सक्रिय, सत्य के रूप में नहीं देखते। जिस प्रकार पदार्थ का एक भौतिक तथा मानसिक स्तर है, उसी प्रकार उसका एक प्राध्यात्मिक स्तर भी।

पदार्थ तथा चेतना के धरातलों पर व्यर्थ न बिलम (रुक) कर हमारे युग को और ऐसे युग सभ्यता के इतिहास में सहस्रो वर्षों बाद आते हैं––वैयक्तिक-सामूहिक आवश्यकता के अनुरूप इन दोनों मौलिक संचरणों में नवीन सामंजस्य स्थापित कर, एवं जीवन के शतदल को मानस-जल के ऊपर नवीन सौंदर्यबोध में प्रतिष्ठित कर, उसमें पदार्थ की पंखड़ियों का संतुलित प्रसार तथा चेतना की किरणों का सतरंगी ऐश्वर्य (विकास) भरना ही होगा। जीवन निर्माण के आवेश में बह जाने के कारण तथा भौतिक दर्शन के अपर्याप्त दृष्टिकोण के कारण, इस युग के साहित्य में और भी अनेक प्रकार की भाँतियों का प्रचार हो रहा है। यदि पुरानी दुनिया (मध्ययुग) अतिवैयक्तिकता के पक्षपात से पीड़ित थी, तो नई दुनिया प्रति सामाजिकता के दलदल में फँसने जा रही है, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि कालांतर में मनुष्य की सुख-शांति एक किमाकार यांत्रिक तंत्र के दुःसह बहिर्भूत भार से दब जाएगी और वैयक्तिक अंत संचरण का दम घुटने लगेगा। हमें व्यावहारिक दृष्टि से भी व्यक्ति तथा समाज को दो स्वतंत्र अन्योन्याश्रित सिद्धांतों की तरह स्वीकार करना ही होगा तथा मनुष्य की बहिरंतर्मुखी प्रवृत्तियों के विकास और सामंजस्य के आधार पर ही विश्वतंत्र को प्रतिष्ठित करना होगा। दोनों संचरणों की मान्यताओं को स्वीकार न करना अशांति को जन्म देना होगा। इसमें संदेह नहीं कि सभ्यता के विकासक्रम में जब हमारा मनुष्यत्व निखर उठेगा एवं जठर का संघर्ष उत्पादन वितरण के संतुलन में नि:शेष या समाप्तप्राय हो जाएगा, मनुष्य का बहिर्जीवन उसके अंतर्जीवन के अधीन हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंतर्जीवन तथा बहिर्जीवन के सौंदर्य में इतना प्रकारांतर है जितना सुंदर मास की देह तथा मिट्टी की निर्जीव प्रतिमा में। किंतु यह कल का स्वप्न है।

तथोक्त गहन मनोविज्ञान संबंधी निरुद्ध भावना, कामग्रंथि आदि के परिज्ञान ने हमारी उदात्त भावना, आत्म-निग्रह आदि की धारणाओं के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उन्नयन का अर्थ दमन या स्तंभन, संयम का आत्मपीड़न या निषेध तथा आदर्श का पलायन हो गया है। उपचेतन अवचेतन के निम्न स्तरों को इतनी प्रधानता मिल गई है कि अव्यक्त या प्रच्छन्न (सबलिमिनल) मन के उच्च स्तरों के ज्ञान से हमारा तरुण बुद्धिजीवी अपरिचित ही रह गया है; भारतीय मनोविश्लेषक इड, लिबिडो तथा प्राण-चेतना सत्ता (फ्रॉयडियन साइकी) के चित्र आवरण को चीरकर गहन शुभ्र जिज्ञासा करता है,––‘केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथमः प्रैति युक्त?’ किंतु हमारे निष्प्राण, प्रेरणा-शून्य साहित्य में उपचेतन की मध्यवर्गीय रुग्ण प्रवृत्तियों का चित्रण ही आज सृजन-कौशल की कसौटी बन गया है और वे परस्पर के अहंकार-प्रदर्शन, लांछन, तथा घात-प्रतिघात का क्षेत्र बन गई है, जिससे हम कुंठित बुद्धि के साथ संकीर्ण हृदय भी होते जा रहे हैं।

इस प्रकार की अनेक भ्रांतियों तथा मिथ्या धारणा से आज हमारी सृजन-चेतना पीड़ित है और प्रगतिशील साहित्य का स्तर संकुचित होकर प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। हम पश्चिम की विचारधारा से इतने अधिक प्रभावित हैं कि अपनी ओर मुड़कर अपने देश का प्रशांत गंभीर प्रसन्नमुख देखना ही नहीं चाहते। हम अपनी भूमि के विशिष्ट मानवीय पदार्थ को समझने की क्षमता ही नहीं रह गई है। हम इस सदियों के खंडहर का बाहरी दयनीय रूप देखकर क्षुब्ध तथा विरक्त हो जाते हैं और दूसरों का बाहर से सँवारा हुआ मुख देखकर उनका अनुकरण करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि यह हमारी दीर्घ पराधीनता का दुष्परिणाम है। एक बार संयुक्त प्रयत्न कर हमें इससे ऊपर उठना होगा और अपने देश की युग-युग के अनुभव से गंभीर परिपक्व के आत्मा को, उसके अंत: सौंदर्य से तपोज्ज्वल शांत सुंदर मुख को पहचानकर अपने अंतःकरण को उसकी गरिमा का उपयुक्त दर्पण बनाना होगा, तभी हम अन्य देशों से भी आदान-प्रदान करने योग्य हो सकेंगे, उनके प्रभावों तथा जीवन अनुभूतियों को यथोचित रूप से ग्रहण करने एवं अपने संचय को उन्हें देने के अधिकारी बन सकेंगे, और इस प्रकार विश्व निर्माण में जाग्रत् सक्रिय भाग ले सकेंगे।

मुझे ज्ञात है कि मध्ययुगों से हमारे देश के मन में अनेक प्रकार की विकृतियाँ, तथा दुर्बलताएँ घर कर गई है, जिनके कुछ तो राजनीतिक कारण है, कुछ हमारी सामंत-संस्कृति के बाहरी ढाँचे की अवश्यंभावी सीमाएँ और कुछ उत्थान के बाद पतनवाला जीवन की विकासशील परिस्थितियों पर प्रयुक्त सिद्धांत। प्रायः उन सभी मर्म-व्याधियों एवं स्थलों पर इस युग के हमारे बड़े-बड़े विचारक, साहित्यिक तथा सर्वाधिक महात्माजी, अपने महान् व्यक्तित्व का प्रकाश डाल चुके हैं। किंतु बाहर की इस काई को हटा लेने के बाद भारत के अंतश्चेतन मानस में जो कुछ शेष रहता है, उसके जोड़ का आज के संसार में कुछ भी देखने को नहीं मिलता; और यह मेरा अतीत का गौरवगान नहीं, भारत के अपराजित व्यक्तित्व के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि मात्र है।

हम आज विश्व-तंत्र, विश्व-जीवन, विश्व-मन के रूप में सोचते हैं। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि विश्व-योजना में विभिन्न देशों का अपना मौलिक व्यक्तित्व नहीं रहेगा। एकता का सिद्धांत अंतर्मन का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत बहिर्मन तथा जीवन के स्तर का, दूसरे शब्दों में एकता का दृष्टिकोण ऊर्ध्व दृष्टिकोण है और विभिन्नता का समदिक्। विविध तथा प्रविभक्त होना जीवन-सत्य का सहज अंतर्जात गुण है, इस दृष्टि से भी ऐसे किसी विश्वजीवन की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें ऐक्य और वैचित्र्य संयोजित न हो। इसलिए देशप्रेम अंतर्राष्ट्रीयता या विश्व-प्रेम का विरोधी न होकर उसका पूरक ही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि भारत पर भावी विश्व निर्माण का कितना उत्तरदायित्व आज की विनाश की ओर अग्रसर विश्व सभ्यता को अंत स्पर्शी मनुष्यत्व का अमरत्व प्रदान करने के लिए हमारे मनीषियों, बुद्धिजीवियों तथा लोकनायकों को कितना अधिक प्रबुद्ध, उदार चेता तथा आत्म-संयुक्त बनने की आवश्यकता है।

हमारी गौतम और गाँधी की ऐतिहासिक भूमि है। भारत का दान विश्व को राजनीतिक तंत्र या वैज्ञानिक यंत्र का दान नहीं हो सकता; वह संस्कृति तथा विकसित मनोयंत्र की हो भेंट होगी। इस युग के महापुरुष गाँधी जी भी अहिंसा को एक व्यापक सांस्कृतिक प्रतीक के ही रूप में दे गए हैं, जिसे हम मानव चेतना का नवनीत, अथवा विश्व मानवता का एकमात्र सार कह सकते हैं। महात्माजी अपने व्यक्तित्व से राजनीति के संघर्ष कटक-पुलकित कलेवर को संस्कृति का लिवास पहनाकर भारतीय बना गए है। उनका दान हम भुला भी दे, किंतु संसार नहीं भुला सकेगा; क्योंकि अणु-मृत मानव जाति के पास अहिंसा ही एकमात्र जीवन अवलंब तथा सजीवन है।

सत्य-अहिंसा के सिद्धांतों को मैं अंतःसंगठन (संस्कृति) के दो अनिवार्य उपादान मानता हूँ। अहिंसा मानवीय सत्य का ही सक्रिय गुण है। अहिंसात्मक होना व्यापक अर्थ में संस्कृत होना, मानव बनना है। सत्य का दृष्टिकोण मान्यताओं का दृष्टिकोण है, और ये मान्यताएँ दो प्रकार की है। एक ऊर्ध्व अथवा आध्यात्मिक, और दूसरी समदिक्, जो हमारे नैतिक, सामाजिक आदर्शों के रूप में विकास क्रम में उपलब्ध होती है। ऊर्ध्व मान्यताएँ उस अंतस्थ सूत्र की तरह है जो हमारे बहिर्गत आदर्शों को सामंजस्य के हार में पिरोकर हृदय में धारण करने योग्य बना देती है।

मैं जानता हूँ कि स्वाधीनता मिलने के बाद हम बुद्धिजीवियों को जिन सृजनात्मक तथा सांस्कृतिक शक्तियों के प्रादुर्भाव होने तथा उनके विकास के लिए प्रशस्त क्षेत्र मिलने की आशा थी, वैसा नहीं हो सका है। गाँधीवाद का सांस्कृतिक चरण अभी पंगु तथा निष्क्रिय ही पड़ा हुआ है। किंतु हम सदियों की भव्यवस्था, दुरवस्था तथा परवशता से अभी-अभी मुक्त हुए है। हमें अपने को नवीन रूप में पहचानने, नवीन परिस्थितियों में अपना उत्तरदायित्व समझने, और विश्व-कांति की गंभीरता को ठीक-ठीक आँकने में भी समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि पश्चिम के देश, अपने राष्ट्रीय स्वार्थों तथा आर्थिक स्पर्धा के कारण, जिस प्रकार अभी तक विश्व-संहार के मंत्रालय बने हुए है, भारत एक नवीन मनुष्यत्व के आदर्श में बँधकर तथा अपने बहिरंतर जीवन को नवीन चेतना के सौंदर्य में संगठित कर, महासृजन एवं विश्व निर्माण का एक विराट् कार्यालय बन जाए, और हमारे साहित्यिक तथा बुद्धिजीवी, अभिजातवर्ग की संकीर्ण नैतिकता तथा निम्न वर्ग की दैन्य-पीड़ा की गाथा गाने एव मध्यवर्ग के पाठकों के लिए उसका कृत्रिम चित्रण करने में ही अपनी कला की इतिश्री न समझ लें, प्रत्युत युग-संघर्ष के भीतर से जन्म ले रही नवीन मानवता तथा सांस्कृतिक चेतना के सस्पर्शों एवं सौंदर्य बोध को भी अपनी कृतियों में अभिव्यक्ति देकर नवयुग के ज्योतिवाहक बन सके।

मैं जनता के राग-द्वेष, क्रोध तथा असंतोष को भी आदर की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मनुष्य का हृदय है, किंतु युग-संचरण को वर्ग-संचरण में सीमित कर देना उचित नहीं समझता। इस धरती के जीवन को मैं सत्य का क्षेत्र मानता हूँ, जो हमारे लिए मानवीय सत्य है। गंभीर दृष्टि से देखने पर ऐसा नहीं जान पड़ता कि यह जीवन अविद्या का ही क्षेत्र है, जहाँ मन तथा आत्मा के संचरण गौण तथा अज्ञान के अधीन है। यह केवल तुलनात्मक तथा बाह्य दृष्टिकोण है, जो हमारे ह्रास-युग का सूचक तथा विश्व-संगठन का द्योतक है। सामाजिक दृष्टि से मैं असंगठन को माया तथा संगठन (जिसमें बहिरंतर दोनों सम्मिलित है) को प्रकाश या सत्य कहता हूँ।

अतएव इस राजनीति तथा अर्थशास्त्र के युग में मुझे एक स्वस्थ सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता और भी अधिक दिखाई देती है। राजनीति का क्षेत्र मानव-जीवन के सत्य के संपूर्ण स्तरों को नहीं अपनाता, वह हमारे जीवन का धरती पर चलने वाला समतल चरण है; हमें अपने मन तथा आत्मा के शिखरों की ओर चढ़ने वाले एक ऊर्ध्व संचरण की भी आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर के वैभव को धरती की ओर प्रवाहित कर समाज के राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे को शक्ति, सौंदर्य, सामंजस्य तथा स्थायी लोक-कल्याण प्रदान कर सके, अन्यथा पृथ्वी के गहरे पक में डूबा हुआ मनुष्य का पाँव ऊपर उठकर आगे नहीं बढ़ सकेगा। अणुबम के आगमन के बाद हमारे अग्निभुज सैनिक, शक्तिकामी राजनीतिक तथा अधिकार क्षुब्ध लोक-संगठनों का सत्य अपने आप ही जैसे निरस्त तथा परास्त हो गया है। मनुष्य को आज एक अहिंसक संस्कृत प्राणी के स्तर पर उठना ही होगा एवं जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी शक्ति के लिए नवीन उपयोग (ऊर्ध्व पथ) खोजना होगा। एटम बम ने उसके भीतर के आदिम हिस्र जीव को जैसे सदैव के लिए निहत कर दिया है; वह बलि की तरह अवचेतन की राह से फिर पाताल प्रवेश करने को उद्यत है।

अपने बहिर्मुख (इंद्रियों के) मन से हम जीवन के जिस पदार्थ में आशा-आकाक्षाओं, सुख-दु:ख तथा भोग-प्रधिकार का सत्य देखते हैं एवं राजनीतिक-आर्थिक प्रणालियों द्वारा उसमें सामूहिक संतुलन स्थापित करतें हैं, उसी जीवन-तत्त्व में हम अंतर्मुख (ऊर्ध्व) मन से आनंद, अमरत्व, प्रकाश आदि के रूप में अपने देवत्व के सत्य का अनुभव करते हैं, जिसका सामूहिक वितरण हम किसी प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन द्वारा ही कर सकते हैं––विशेषतः जब धार्मिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं से हमारे युग की आस्था उठ रही है। इस प्रकार के किसी प्रयत्न के बिना हमारा मान्यताओं का ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा और हम प्रवृत्तियों के पशु-मन को मनुष्यत्व के सौंदर्य-गौरव से मंडित नहीं कर सकेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र जहाँ हमारे भोग के संचरण की व्यवस्था तथा रक्षा करता है, सांस्कृतिक विश्व द्वार हमारे मनुष्यत्व (आत्मा) का पोषण करेगा।

संस्कृति शब्द का प्रयोग में व्यापक ही अर्थ में कर रहा हूँ। संस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ मानता हूँ, जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म-स्थूल दोनों धरातलों के सत्यों का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व चेतना-शिखर का प्रकाश और समदिक् जीवन की मानसिक उपत्यका की छायाएँ गुंफित है। उसके भीतर अध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक रूढ़ि, रीति तथा व्यवहारों का सौंदर्य भी एक अंतर-सामंजस्य ग्रहण कर लेता है। वह न धर्म तथा अध्यात्म की तरह ऊर्ध्व संचरण है, न राजनीति की तरह समतल, वह इन दोनों का मध्यवर्ती वय है, जिसमें दोनों के पोषक तथा प्राणप्रद तत्त्वों के बहिरंतर का वैभव मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा धारण कर लेता है। अतएव संस्कृति को हमें अपने हृदय की शिराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का रुधिर कहना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपनी रचनाओं में सगुण, सूक्ष्म संगठन या मनःसंगठन तथा लोकोत्तर, देवोत्तर मनुष्यत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया है।

संस्कृति, सौंदर्य-बोध आदि हमारे अंतर्मन के संगठन है। संस्कृति को मात्र वर्ग-वाद की दृष्टि से देखना एवं बाह्य परिस्थितियों पर अवलंबित अतिविधान मानना केवल वाद-ग्रस्त बुद्धि का दुराग्रह है, क्योंकि उसके मूल मन से कहीं गहरे, बाहरी परिस्थितियों के अतिरिक्त, भीतरी सूक्ष्म परिस्थितियों में भी है। इस संबंध में अपने ‘कला तथा संस्कृति’ नामक अभिभाषण का एक अंश यहाँ उद्धृत करता हूँ “हम कला का मूल्यांकन सत्य, शिव, सुंदर के मानों से करते हैं। सत्य, शिव, सुंदर से तत्त्वतः हमारा वही अभिप्राय है, जो आज के वस्तुवादी का क्षुधा-काम से अथवा अर्थवादी का परिस्थिति, सुविधा, वितरण आदि से है; क्योंकि हम सत्य, शिव, सुंदर को क्षुधा-काम (जीवन-आकांक्षाओं) ही के भीतर खोजते हैं, जिनसे हम बाह्य परिस्थितियों के जगत् से संबद्ध है, और इस दृष्टि से क्षुधा काम हमारी भीतरी स्थूल परिस्थितियाँ हुईं। सत्य, शिव, सुंदर के रूप में हम अपनी इन्हीं बहिरंतर की परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करते हैं। आदर्श और वस्तुवादी दृष्टिकोणों में केवल धरातल का भेद है, और ये धरातल आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सत्य, शिव, सुंदर संस्कृति तथा कला का धरातल है, क्षुधा काम प्राकृतिक आवश्यकताओं का। जिस सत्य को हम स्थूल धरातल पर क्षुधा काम कहते हैं, उसी को सूक्ष्म धरातल पर सत्य, शिव, सुंदर। एक हमारी सत्ता की बाहरी भूख-प्यास है, दूसरी भीतरी। यदि संस्कृति और कला हमारी आवश्यकता के सत्य से बिल्कुल ही भिन्न तथा विच्छिन्न होती, तो उनकी हमारे लिए उपयोगिता ही क्या होती? वे केवल स्वप्न तथा प्रतिकल्पना-मात्र होतीं। साथ ही यदि हमारी क्षुधा काम की वृत्तियाँ संस्कृत होकर सत्य, शिव, सुंदर के धरातल पर न उठ जाती, वे मानवीय नहीं बन सकती। हमारी सामाजिक मान्यताएँ इसी मानवीकरण अथवा ऊर्ध्व विकास के सिद्धांत पर अवलंबित है और मानव सभ्यता का लक्ष्य अंध-प्रवृत्तियों के पशुजीवन में मानवीय संतुलन स्थापित रहा है। अतएव हम इसे अच्छी तरह समझ ले कि ये दोनों धरातल बाहर से भिन्न होने पर भी तत्त्वतः अभिन्न तथा एक दूसरे के पूरक है। इसलिए भविष्य में हम जिस मानवता अथवा लोक-संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बाहर-भीतर दोनों ओर से प्रयत्न करना चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही शक्तियों से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्थूल के संगठन से सूक्ष्म अपने आप संगठित हो जाएगा, जैसा कि आज का भौतिक दर्शन या मार्क्सवादी कहता है; अथवा सूक्ष्म सामंजस्य स्थापित कर लेने से स्थूल में अपने आप संतुलन आ जाएगा, जैसा कि मध्ययुगीन विचारक कहता आया है। ये दोनों दृष्टिकोण प्रति-वैयक्तिकता तथा प्रति सामाजिकता के दुराग्रह मात्र है।...

‘आज के बुद्धिजीवी और साहित्यिक के मन में बहुत बड़ा संघर्ष तथा विरोध देखने को मिलता है। इसका कारण शायद यह है कि वह व्यक्ति और विश्व-अथवा समाज––के ही रूप में सोचता है, और व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के भीतर ही युग-समस्याओं (राजनीतिक अर्थ में) तथा मानव जीवन की समस्याओं (सांस्कृतिक अर्थ में) का समाधान खोजता है और कभी व्यक्ति से असंतुष्ट होकर समाज की ओर झुकता है, कभी समाज से खिन्न होकर व्यक्ति की ओर। मेरी समझ में इन दोनों किनारों पर उसे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। जो जीवन-मन-चेतना का तथा सूक्ष्म-स्थूल-सत्य का प्रवाह व्यक्ति और समाज के तटों से टकराता है, उसे आप समग्र रूप से इस प्रकार नहीं समझ सकेंगे। आपको व्यक्ति और विश्व के साथ ही ईश्वर को भी मानना चाहिए, तब आप उसके व्यक्ति और विश्व-रूपी संचरणों को ठीक-ठीक ग्रहण कर सकेंगे, और जीवन-सौंदर्य के स्रष्टा की तरह उन्हें प्रभावित कर सकेंगे। जिस अतल, अकूल सत्य के प्रवाह की चर्चा मैंने अभी की है, उसे आप कलाकार तथा सूक्ष्म जीवी की दृष्टि से संस्कृति के रूप में देखिए। एक राजनीति के क्षेत्र का सिपाही भले ही उसे द्वंद्व तर्क से संचालित, आर्थिक प्रणाली से प्रभावित उत्पादन वितरण के संघर्ष के रूप में देखें, आप उसे मानव जीवन के प्रवाह के रूप में देखिए, उसमें मानव-हृदय का स्पंदन सुनिए और उससे मनुष्य की सांस्कृतिक प्रसव वेदना का अनुमान लगाइए। आप क्षणभंगुर के अवगुठन को हटाकर मानव-चेतना के शाश्वत मुख के भी दर्शन कीजिए। तब आप वास्तविक अर्थ में जीवन द्रष्टा तथा सौंदर्य स्रष्टा बन सकेंगे। अन्यथा आप व्यक्ति समाज के बीच, भिन्न-भिन्न वर्गों-गिरोहों के बीच, भिन्न-भिन्न संप्रदायों, शक्ति-लोलुप संगठनों तथा नैतिक दृष्टिकोणों के बीच चलने वाले संघर्ष के प्रचारक-मात्र बन जाएँगे; और अपने स्वभाव, रुचि तथा परिस्थितियों के अनुरूप एक या दूसरे पक्ष का समर्थन कर अपने स्रष्टा के कर्तव्य से च्युत हो जाएँगे।”

मैं यह विद्या-विनम्र होकर नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे अपनी किसी भी कृति से संतोष नहीं है। इसका कारण शायद मेरी बाहरी-भीतरी परिस्थितियों के बीच का असामंजस्य है। मैंने परिस्थितियों की चेतना के सत्य को कभी अस्वीकार नहीं किया है, जैसा कि मेरी रचना से प्रकट है। ‘स्वर्ण-किरण’ ‘स्वर्ण-धूलि’ मेरी अस्वस्थता के बाद की रचनाएँ हैं, जिनमें मेरी ‘ज्योत्स्ना’ काल की चेतना संभवतः अधिक प्रस्फुटित रूप में निखर आई है। ‘ग्राम्या’ सन् 40 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद का काल, विशेषकर सन् ‘42 के आंदोलन का समय, जब कि द्वितीय विश्वयुद्ध का चक्र चल रहा था, मेरी मनःस्थिति के लिए अत्यंत ऊहापोह का युग था।

मेरी पिछली मान्यताएँ भीतर ही भीतर ध्वस्त हो चुकी थी और नवीन प्रेरणाएँ उदय हो रही थीं; ‘ग्राम्या’ की ‘सांस्कृतिक मन’ आदि कुछ रचनाओं तथा सन् ‘42 के उत्तरार्द्ध में प्रकाशित मेरी ‘लोकायन’ की योजना में उन मानसिक हलचलों का थोड़ा-बहुत आभास मिलता है। मेरी अस्वस्थता का कारण एक प्रकार से मेरी मनःक्लांति भी थी। अपनी नवीन अनुभूतियों के लिए, जिन्हें मैं अपनी सृजन-चेतना का स्वप्न-संचरण या काल्पनिक आरोहण समझता था, मुझे किसी प्रकार के बौद्धिक तथा प्राध्यात्मिक अवलंब की आवश्यकता थी। इन्हीं दिनों मेरा परिचय श्री अरविंद के ‘भागवत जीवन’ (द लाइफ़ डिवाइन) से हो गया। उसके प्रथम खंड को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरे अस्पष्ट स्वप्न चिंतन को अत्यंत सुस्पष्ट, सुगठित एवं पूर्ण दर्शन के रूप में रख दिया गया है। अपनी अस्वस्थता के बाद मुझे ‘कल्पना’ चित्रपट के संबंध में मद्रास जाना पड़ा और मुझे पुदुच्चेरी में श्री अरविंद के दर्शन करने तथा श्री अरविंद आश्रम के निकट संपर्क में आने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सका। इसमें संदेह नहीं कि श्री अरविंद के दिव्य जीवन दर्शन से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। श्री अरविंद आश्रम के योगयुक्त (अंत गठित) वातावरण के प्रभाव से ऊर्ध्व मान्यता संबंधी मेरी अनेक शंकाएँ दूर हुई है। ‘स्वर्ण-किरण’ और उसके बाद की रचनाओं में यह प्रभाव, मेरी सीमाओं के भीतर, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होता है।

जैसा कि मैं ‘आधुनिक कवि’ की भूमिका में निवेदन कर चुका हूँ, मैं अपने युग, विशेषतः देश, की प्रायः सभी महान् विभूतियों से किसी-न-किसी रूप में प्रभावित हुआ हूँ। ‘वीणा- पल्लव’––काल में मुझ पर कवींद्र रवींद्र तथा स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा है; ‘युगांत’ और बाद की रचनाओं में महात्माजी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का; महात्माजी के देह- निधन के बाद की रचनाएँ, जो ‘युगपथ’ में संगृहीत है, उनके प्रति मेरे हृदय की श्रद्धा को परिचायक है। कवींद्र रवींद्र के प्रति भी मेरी दो रचनाएँ ‘युगपथ’ में प्रकाशित हो रही है। किंतु इन सबमें जो परिपूर्ण एवं संतुलित अंतर्दृष्टि का अभाव खटकता था, उसकी पूर्ति मुझे श्री अरविंद के जीवन दर्शन में मिलो, और इस अंतर्दृष्टि को मैं इस विश्व-संक्रांति काल के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथा अमूल्य समझता हूँ। मैंने अपने समकालीन लेखकों तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर समय-समय पर स्तुति गान लिखने में सुख अनुभव किया है। श्री अरविन्द के प्रति मेरी कुछ विनम्र रचनाएँ, भेट-रूप में, ‘स्वर्ण-किरण’ ‘स्वर्ण-धूलि’ तथा ‘युग-पथ’ में पाठकों को मिलेगी।

श्री अरविंद को मैं इस युग की अत्यंत महान् तथा अतुलनीय विभूति मानता हूँ। उनके जीवन दर्शन से मुझे पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। उनसे अधिक व्यापक ऊर्ध्व तथा अतलस्पर्शी व्यक्तित्व, जिनके जीवन दर्शन में अध्यात्म का सूक्ष्म, बुद्धि-ग्राह्य सत्य नवीन ऐश्वर्य तथा महिमा से मंडित हो उठा है, मुझे दूसरा कहीं देखने को नहीं मिला। विश्व-कल्याण के लिए मैं श्री अरविंद की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हूँ। उसके सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अणु-शक्ति की देन भी अत्यंत तुच्छ है। उनके दान के बिना शायद भूत-विज्ञान का बड़े से बड़ा दान भी जीवन-मृत मानव जाति के भविष्य के लिए आत्म-पराजय तथा अशांति ही का वाहक बन जाता। मैं नहीं कह सकता, संसार के मनीषी तथा लोकनायक श्री अरविंद को इस विशाल आध्यात्मिक जीवन-दृष्टि का उपयोग किस प्रकार करेंगे, अथवा भगवान् उसके लिए कब क्षेत्र बनाएँगे।

यह मेरे कवि हृदय की विनीत अपर्याप्त श्रद्धांजलि मात्र है। ये थोड़े-से शब्द मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे तरुण बुद्धिजीवी श्री अरविंद के जीवन दर्शन से भर की आत्मा का परिचय तथा मानव और विश्व के अंतर्विधान का अधिक परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लाभांवित हो सके। आज हम छोटी-छोटी बातों के लिए पश्चिम के विचारकों का मुँह जोहते हैं, उनके वाक्य हमारे लिए ब्रह्मवाक्य बन जाते हैं और हम अपनी इतनी महान् विभूति को पहचान भी नहीं सके हैं, जिनके हिमालय-तुल्य मन शिखर के सामने इस युग के अन्य विचारक विंध्य की चोटियों के बराबर भी नहीं ठहरते। इसका कारण यही हो सकता है कि हमारी राजनीतिक पराधीनता की बेड़ियाँ तो किसी प्रकार कट गई, किंतु मानसिक दासता की शृंखलाएँ अभी नहीं टूटी हैं।

सहस्रों वर्षों से अध्यात्म-दर्शन की सूक्ष्म-सूक्ष्मतम झंकारों से रहस्-मौन निनादित भारत के एकांत मनोगगन में मार्क्स तथा ऐगिल्स के विचार-दर्शन की गूंजे बौद्धिकता के शुभ्र अंधकार के भीतर से रेंगनेवाले झींगुरों की रुँधी हुई झंकारों से अधिक स्पंदन नहीं पैदा करती। ऐगिल्स के शाश्वत सत्य की व्याख्या, जिसके उदाहरण स्वरूप, ‘नैपोलियन 5 मई को मरा है, तथा हीगल का ‘विचार का निरपेक्ष’ जो कण-कण जोड़कर विकसित होता है, अथवा ऐसे इतर सिद्धांतों की दुहाई देकर द्वंद्व तर्क तथा भौतिकवाद का महत्त्व दिखाना भारतीय दर्शन के विद्यार्थी के लिए हास्यास्पद दार्शनिक तुतलाहट से अधिक अर्थ-गौरव नहीं रखता। जिस मार्क्स तथा ऐगिल्स के उद्धरणों को दुहराते हुए हमारा तरण बुद्धि-जीवी नहीं थकता, उसे अन्य दर्शनों के साथ अपने देश के दर्शन का भी सांगोपांग तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऊँट तथा हिमालय के शिखर में कितना अंतर और क्या भेद है।

मार्क्सवाद का आकर्षण उसके खोखले दर्शन-पक्ष में नहीं, उसके वैज्ञानिक (लोक-तंत्र के रूप में मूर्त्त) आदर्शवाद में है, जो जनहित अथवा सर्वहारा का पक्ष है; किंतु उसे वर्ग-क्रांति का रूप देना अनिवार्य नहीं है। वर्गयुद्ध का पहलू फ़ासिज़्म की तरह हो निकट भविष्य में पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादी युग की दूसरों प्रतिक्रिया के रूप विकृत एवं विकीर्ण हो जाएगा।

हीगल के द्वंद्व तर्क में बिंबित पश्चिम के मनोजगत् का अंतर्द्वंद्व मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बहिर्द्वंद्व का रूप धारण कर लेता है। इस दृष्टि से इन युग प्रवर्तकों का मानव-चिंतन, ऐगिल्स के अनुसार, ‘अपनी युग सीमाओं से बाहर’ अवश्य नहीं जा सका है। मार्क्स ने, समस्त पश्चिम के ज्ञान को आत्मसात् कर, सिर के बल खड़े हीगल को पैरों के बल खड़ा नहीं किया; यूरोप का मनोद्वंद्व ही तब अपने आर्थिक-राजनीतिक चरणों पर खड़ा होकर ‘युद्ध देहि’ कहने को सन्नद्ध हो उठा था, जिसका पूर्वाभास पाकर युग-प्रबुद्ध मार्क्स ने उस पर अपने वर्गयुद्ध के सिद्धांत के रक्त की छाप लगा दी। डारविन ने जहाँ, पूँजीवाद के अभ्युदय-काल में, अपने ‘सरवाइवल ऑव दी फ़िटेस्ट’ के सिद्धांत को (जिसकी तुलना में ईसा की सांस्कृतिक चेतना की द्योतक ‘ब्लेसेड आर द मीक फार दे शेल इनहेरिट द अर्थ आदि सूक्तियाँ रखी जा सकती हैं) जीव-विकास-क्रम पर प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित किया, वहाँ मार्क्स ने, यंत्र-युग के आर्थिक चक्रों से जर्जर सर्वहारा का पक्ष लेकर, वर्ग-युद्ध के सिद्धांत को द्वंद्व तर्क से परिचालित ऐतिहासिक विकास क्रम में (युग संकट के समाधान रूप में)। हीगल और मार्क्स दोनों ही अपने युग के बहुत बड़े मनस्वी हुए हैं, किंतु इनकी मनःशक्ति ही इनकी सीमाएँ भी बन गईं।

मैं मार्क्सवादी (आर्थिक दृष्टि से वर्ग-संतुलित) जनतंत्र तथा भारतीय जीवन-दर्शन को विश्व शांति तथा लोक-कल्याण के लिए आदर्श संयोग मानता हूँ, जैसा कि मैं अपनी रचनाओं में भी संकेत कर चुका हूँ :––

‘अंतर्मुख अद्वैत पड़ा था युग-युग से निस्पृह निष्प्राण

उसे प्रतिष्ठित करने जग मे दिया साम्य ने वस्तु विधान!’ (युगवाणी)

‘पश्चिम का जीवन सौष्ठव ही विकसित विश्व तंत्र में वितरित,

प्राची के नव आत्मोदय से स्वर्ण द्रवित भू तमस तिरोहित!’ ‘स्वर्णकिरण’

इत्यादि।

ऐसा कहकर मैं स्वामी विवेकानंद के सार-गर्भित कथन, ‘मैं यूरोप का जीवन-सौष्ठव तथा भारत का जीवन दर्शन चाहता हूँ की ही अपने युग के अनुरूप पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता या सभ्यता स्थापित नहीं की जा सकती, जो मात्र समदिक् रहकर वर्गहीन हो सके, क्योंकि ऊर्ध्व-संचरण ही केवल वर्गहीन संचरण हो सकता है, और वर्गहीनता का अर्थ केवल अंतरक्य पर प्रतिष्ठित समानता ही हो सकता है। अतः मानवता को वर्गहीन बनने के लिए समतल प्रसारगामी के साथ ऊर्ध्व विकासगामी बनना ही पड़ेगा, जो हमारे युग की एकांत आवश्यकता है।

हमारे युग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अंतःसंश्लेषण तथा बहिः सन्निधान की कमी। हमारा युग मानव अभी अपने आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक संचय को परस्पर संयोजित नहीं कर पाया है। उसका मन बाह्य विश्लेषण से आक्रांत तथा अंत संश्लेषण से रिक्त है। इसमें संदेह नहीं कि धीरे-धीरे मानव चेतना विश्व-क्रांति की बहुमुखी गुरुता से परिचित होकर विश्व-सांस्कृतिक संगठन अथवा विश्व-सांस्कृतिक द्वार की ओर अग्रसर हो सकेगी, जिसमें इस युग का समस्त भौतिक-मानसिक वैभव संगृहीत एवं समन्वित हो सकेगा। किंतु किपलिंग के कुछ आधुनिक भारतीय संस्करण (यद्यपि किपलिंग के दृष्टिकोण के बारे में यह केवल लोक मत मात्र है) भौतिकता (पश्चिम का राजनीतिक आर्थिक जीवन संबंधी संघर्ष तथा वर्गहीन लोकतंत्र ) तथा आध्यात्मिकता (पूर्व के अंतर्जीवन संघर्ष संबंधी अनुभूतियाँ तथा अंतर्मुख मनोयंत्र)। का समन्वय असंभव मानते हैं, जबकि आध्यात्मिकता प्रारंभ से ही’ ‘पद्भ्यां पृथिवी’ घोषित करती आई है।

पूर्व-पश्चिम की सभ्यताओं की जीवन अनुभूतियों को, जिन्हें ऐतिहासिक विकास के लिए मानव अदृष्ट (भावी) का भौगोलिक वितरण कहना अनुचित न होगा, निकट भविष्य में विश्व-संतुलन तथा बहिरंतर संगठित भू-चेतना एवं भू-मन के रूप मे संयोजित होना ही होगा। पश्चिम को पूर्व, विशेषकर भारत, जो अंतर्मन तथा अंतर्जगत् का सिद्ध वैज्ञानिक है,––मानव तथा विश्व के अंतर्विधान में (काल में) अंतर्दृष्टि देगा और पूर्व को पश्चिम जीवन के दिक्-प्रसरित बहिर्विधान का वैभव सौष्ठव प्रदान करेगा। आने वाली सांस्कृतिक चेतना का स्वर्गोन्नत सेतु पूर्व तथा पश्चिम के संयुक्त छोरों पर झूलकर धरती के जीवन एवं विश्व-मन को एक तथा अखंड बना देगा। तब दोनों के, आज को दृष्टि से, विरोधी अस्तित्व नवीन मानव-चेतना के ज्वार डूब जाएँगे और विश्व-मानवता एक ही सिंधु की अगणित लहरों की तरह भू-जीवन की आरपार-व्यापी सौंदर्य-गरिमा वहन कर सकेगी।

आज के संक्रांति काल में साहित्य-स्रष्टा एवं कवि का यही कर्तव्य समतझा हूँ कि वह युग-संघर्ष के भीतर जो नवीन लोक-मानवता जन्म ले रही है, वर्तमान के कोलाहल के बधिर-पट से आच्छादित मानव-हृदय के मंच पर जिन विश्व निर्माण, विश्व-एकीकरण की नवीन सांस्कृतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव तथा अंतः क्रीड़ा हो रही है, उन्हें अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्ति देकर जीवन-संगीत में झंकृत कर सके और थोथी बौद्धिकता तथा सैद्धांतिकता के मृगजल-मरु में भटकी हुई अंत शून्य मनुष्यता का ध्यान उसके चिर उपेक्षित अंतर्जगत् तथा अंतर्जीवन की ओर आकर्षित कर सके; एवं इस युग के वादों को संकीर्ण भित्तियों में बंदी, युग-युग से निश्चेष्ट निष्क्रिय मानव-हृदय में, जिसकी प्रत्येक श्वास में घृणा-द्वेष के विष का संचार हो रहा है, स्वाभाविक प्रेम का स्पंदन तथा देवत्व का संगीत जाग्रत कर सके—विशेषकर जब इस युग में मानव-हृदय इतना क्षुधित, चेतना-शून्य तथा विकसित न हो सकने के कारण, निर्मम हो गया है कि दो विश्व युद्धों के हाहाकार के बाद भी आज मनुष्य तीसरे विश्वव्यापी अणु-संहार के लिए उद्यत प्रतीत होता है। कवि की विश्व-प्रीति एवं मानव-प्रेम की वंशी को आत्मकुंठा के प्रतीकार के लिए, व्यक्तिगत घृणा द्वेष तथा जनोद्धार के आवरण में अनीति के प्रचार के लिए, लोकहितैषिता के छद्मवेश में शक्ति-लालसा तथा पद-अधिकार के लिए एवं वाद-पीड़ित बौद्धिक दुराग्रह से उत्तेजित, विश्वव्यापी लोक-संहार के लिए तोपों के अनुर्वर कृत्रिम गर्जन में बदलने का दुप्रयास करना मुझे सृजन-प्राण साहित्य- जीवी का कर्तव्य नहीं जान पड़ता। सौंदर्यस्रष्टा एवं जीवनद्रष्टा चाहे वाल्मीकि ही या गोर्की, वह सेना-नायक या सैन्य-वाहक नहीं होता, वह संदेश या युग-संकेत-वाहक ही होता है। वह भावात्मक चेतना का हो सृजन गंभीर शंख-घोष करता है।

मैं केवल इस युग के मान्यताओं-संबंधी संघर्ष एवं युगक्रांति के भीतरी पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो मानव चेतना के नवीन सांस्कृतिक आरोहण का सूचक है। इस दृष्टि से इस युग के समस्त वाद-विवाद नवीन लोक-चेतना के स्फुलिंग एवं अंश सत्य मात्र है। मानव के इस विकासोन्मुख व्यक्तित्व को, निकट भविष्य में, जीवन, जो सबसे बड़ा स्रष्टा तथा कलाकार है, अपने रहस्य-स्पर्शों से सँवार कर नवीन मानवता की सजीव शोभा में मूर्तिमान् कर देगा। बुद्ध, मसीहा तथा मोहम्मद जिस स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, उस स्वप्न को हमारा विद्युत् तथा अणु का युग वास्तविकता प्रदान कर सकेगा और धीरे-धीरे हम आज के युग संघर्ष के व्यापक स्वरूप को समझ सकेंगे एवं आज के वर्गयुद्ध के रूप में हमें जिस युग-संचरण का पूर्वाभास मिलता है, उसके भीतर निहित मनुष्य की अंतश्चेतना का प्रयोजन हमारे युग-मन में अधिक स्पष्ट हो जाएगा और इसमें भी संदेह नहीं कि यह मात्र बाहर का रोटी का युद्ध शीघ्र ही मन के रणक्षेत्र में नवीन मान्यताओं के देवासुर संघर्ष का रूप धारण कर एव मानव-चेतना तथा अस्तित्व के अंतरतम स्तरों को आंदोलित कर, मानव-हृदय को स्वर्ग-शोणित से स्नानपूत तथा नवीन चेतना के सौंदर्य और मानवता की गरिमा से मंडित कर देगा। अस्तु,

‘स्वर्ण-किरण’ में मैंने अंतर्जीवन, अंतश्चेतना आदि को इतना अधिक महत्त्व इसलिए भी दिया है कि इस युग में भौतिक दर्शन के प्रभाव से हम उन्हें बिलकुल ही भूल गए हैं। वैसे सामान्यतः उसमें बहिरंतर जीवन के समन्वय को ही अधिक प्रधानता दी गई है। जैसा कि––‘भौतिक वैभव श्री आत्मिक ऐश्वर्य नहीं संयोजित!’ ‘बहिरंतर के सत्यों का जगजीवन में कर परिणय’ ‘बहिर्नयन विज्ञान हो महत् अन्तं दृष्टिज्ञान से योजित––आदि अनेक पंक्तियों में अनेक रूप से मिलेगा। युग्म चेतना संबंधी मान्यता पर भी मैंने स्वर्ण-किरण’ के अंतर्गत ‘स्वर्णोदय’ के अंतिम भाग में तथा ‘स्वर्ण-धूलि’ की ‘मानसी’ में विशेष रूप से प्रकाश डाला है, जिससे पाठकों पर मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा।

‘स्वर्ण-किरण’, ‘स्वर्ण-धूलि’ में मैंने यत्र-तत्र छंदों की सम-विषम गति की एक स्वरता को बदलने की दिशा में भी कुछ प्रयोग किए हैं, जिससे ह्रस्व-दीर्घ मात्रिक छंदों की गति में अधिक वैचित्र्य तथा शक्ति आ जाती है; यथा—

‘सुवर्ण किरणों का झरता निर्झर’ में ‘सुवर्ण’ के स्थान पर ‘स्वर्णिम’ कर देने से गति में संगति तो आ जाती, पर सुवर्ण किरणों का प्रकाश मंद पड़ जाता। इसी प्रकार ‘जल से भी कठोर धरती में’ ‘कठोर’ के स्थान पर ‘निष्ठुर’ हो सकता था, ‘मेरे ही असंख्य लोचन के बदले...अगणित लोचन, ‘मानव भविष्य हो शासित’ के बदले...भावी हो शासित, ‘दैन्यो में विदीर्ण’ मानव’ के स्थान पर विक्षत अथवा खंडित मानव हो सकता था,—और ऐसे ही, अनेक उदाहरण दुहराए जा सकते हैं; किंतु मैंने सम-विषम गति से शब्द-शक्ति को ही अधिक महत्त्व देना उचित समझा है। इस युग में जब हम ह्रस्व-दीर्घ मात्रिक के पाश से मुक्त होकर अक्षरमात्रिक तथा गद्यवत् मुक्त छंद लिखने में अधिक सौकर्य अनुभव करते हैं, मेरी दृष्टि में, ह्रस्व-दीर्घ मात्रिक में यति को मानते हुए सम-विषम की गति में इधर-उधर परिवर्तन कर देना कविता पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, बल्कि उससे ह्रस्व-दीर्घ मात्रिक में स्वरपात का सौंदर्य आ जाता है। इन रचनाओं में मैंने ह्रस्व अंत्यानुप्रासों का अधिक प्रयोग किया है; यथा–कोमल, लोचन, सुरभित इत्यादि। ह्रस्व मात्रिक तुक अधिक सूक्ष्म होने से एक प्रकार से छंद-प्रवाह में घुल-मिल कर खो जाते हैं। गीतों को छोड़कर निबंध एवं इतर काव्य में मैंने इस प्रकार के सूक्ष्म या नम्र अंत्यानुप्रास से हो अधिक काम लिया है,—गीतों में ह्रस्व-दीर्घ दोनों प्रकार के तुकों से।

‘उत्तरा’ में मेरी इधर की कुछ प्रतीकात्मक, कुछ धरती तथा युगजीवन-संबंधी, कुछ प्रकृति तथा वियोग-शृंगार-विषयक कविताएँ और कुछ प्रार्थना गीत संगृहीत है। ‘उत्तरा’ की भाषा ‘स्वर्ण-किरण’ की भाषा से अधिक सरल है; उसके छंदों में मैंने उपर्युक्त विचारों तथा प्रेरणाओं को वाणी देने का प्रयत्न किया है, जो मेरी भावना के भी हैं। ‘धनिक श्रमिक मृत––आदि प्रयोग मैंने व्यक्तियों या संगठनों के लिए नहीं, युग-प्रतीकों अथवा परिस्थितियों के विभाजनों के लिए ही किए हैं, जो सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी दृष्टियों से वांछनीय है।

अंत में मैं अपने स्नेही पाठकों से निवेदन करूँगा कि वे मेरी रचनाओं को इसी सांस्कृतिक चेतना की अस्पष्ट मर्मर के रूप मे ग्रहण करें और ‘युग विषाद का भार वहन कर तुम्हें पुकारूँ प्रतिक्षण’ जैसी भावनाओं को, ‘आओ प्रभु के द्वार!’ की तरह, जन-विरोधी न समझ लें। ऐसी पुकारों में व्यक्ति के निजत्व का समावेश अवश्य रहता है, पर ऐसी किसी भी सामाजिकता को कल्पना मैं नहीं कर सकता, जिसमें व्यक्ति के हृदय का स्पंदन रुक जाए और न शायद दूसरे ही करते होंगे।

मैं बाहर के साथ भीतर (हृदय) की क्रांति का भी पक्षपाती हूँ, जैसा कि मैं ऊपर संकेत कर चका हूँ। आज हम वाल्मीकि तथा व्यास की तरह एक ऐसे युग-शिखर पर खड़े हैं, जिसके निचले स्तरों पर धरती के उद्वेलित मन का गर्जन टकरा रहा है और ऊपर स्वर्ग का प्रकाश, अमरों का संगीत तथा भावी का सौंदर्य बरस रहा है। ऐसे विश्व-संघर्ष के युग में सांस्कृतिक संतुलन स्थापित करने के प्रयत्न को मैं जाग्रत्, चैतन्य मानव का कर्तव्य समझता हूँ। और यदि वह संभव न हो सका, तो क्रांति का परिस्थितियों द्वारा संगठित सत्य तो भूकंप, बाढ़ तथा महामारी की तरह है ही, उसके अदम्य वेग को कौन रोक सकता है?

‘कौन रोक सकता उद्वेग भयंकर,

मर्त्यो की परवशता, मिटते कट-मर!’

अतएव मेरी रचनाओं में पाठकों को धरा-शिखर के इसी संगीत की अथवा नवीन चेतना के आविर्भाव-संबंधी अनुभव की क्षीण प्रतिध्वनियाँ मिलेगी। अपनी इसी लक्ष्ण कल्पना वाणी द्वारा जन-युग के इस हाहारव में मैंने मनीषियों तथा साहित्य-प्रेमियों का ध्यान मानव चेतना के भीतर सृजन-शक्तियों की इन सूक्ष्म क्रीड़ाओं की ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की है, जिससे हम आज की जाति-पाँति-वर्गों में विकीर्ण तथा आर्थिक राजनीतिक आंदोलनों से कंपित धरती को उन्नत मनुष्यत्व में बाँधकर विश्व मंदिर या भू-स्वर्ग के प्रांगण में समवेत कर सकें।

मेरे गीतों का इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं है। वे मनुष्य के अंतर्जगत् तथा भविष्य की अस्पष्ट झाँकियाँ मात्र है और नवीन मानव चेतना के सिंधु में मेरी वाणी के स्वप्न अवगाहन अथवा स्वप्न-निमज्जन मात्र है।

इस भूमिका के रूप में मैंने अपने विचारों को उनके महत्त्व के प्रति किसी प्रकार के मोह के कारण नही दिया है—केवल पाठकों की सुविधा के लिए अपनी इधर की रचनाओं की पृष्ठभूमि का एक रेखाचित्र मात्र खींच दिया है। अपनी त्रुटियों के लिए मैं उनसे विनम्रतापूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ।

(जनवरी 1949)

(उत्तरा से)

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन प्रथम खंड (पृष्ठ 78)

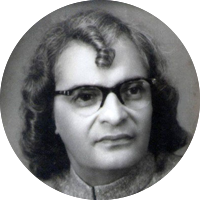

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.