मेरी कविता का पिछला दशक

meri kavita ka pichhla dashak

रचना प्रक्रिया तथा कृतित्व की दृष्टि से मेरा पिछला दशक-अर्थात् सन् उनचास से सन् उनसठ तक का समय एक प्रकार से उर्वर ही रहा है। इस दशक की सबसे बड़ी विशेषता मेरी दृष्टि में, यह रही कि मेरे मन में जो अनेक प्रकार तथा स्तरों विचारधाराएँ—जो अनेक अंशों में विभिन्न, परस्पर विरोधी तथा परस्पर पूरक भी रही है—वे मेरी इस काल की कृतियों के व्यापक सामंजस्य तथा संतुलन ग्रहण कर मेरे मानसिक क्षितिज को विस्तृत, अधिक स्पष्ट, तथा भावग्राही बना सकी है। इस दशक की समाप्ति पर अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस भावना-भूमि पर विचरण करने के लिए मेरा हृदय सदैव से, ज्ञात-अज्ञात रूप से, संघर्ष तथा प्रयत्न करता रहा है उस भाव-भूमि की उपलब्धि, विचारों की इन प्रणालियों से गुज़रे बिना मेरे लिए संभव न हो सकती—जिनके संवेदन का बोध तथा अनुभव मैं एक प्रकार से पल्लव युग की रचनाओं के बाद “गुंजन-ज्योत्स्ना” से प्रारंभ कर क्रमश: “वाणी” तक की रचनाओं में व्यक्त करता आया हूँ। “चिदंबरा” की भूमिका को समाप्त करते हुए मैंने इस ओर संकेत किया है। इस मानसिक परिणति का उपयोग, संभवत: मेरे लिए भविष्य में करना सुलभ हो सके।

सन् उनचास में “उत्तरा” प्रकाशित हुई थी। “ग्राम्या” तथा “उत्तरा” के बीच का समय—जिसमें यथेष्ट विचार तथा भाव-मंथन के बाद “स्वर्णकिरण” तथा “स्वर्णधूलि” का प्रणयन हुआ—मेरे लिए बड़ा संकटापन्न रहा। व्यक्तिगत जीवनसंबंधी कठिनाइयों तथा संघर्ष के अतिरिक्त इस युग में मेरे कवि के अस्तित्व तथा कृतित्व के प्रति प्रबल विरोध की बाढ़ आई। अनेक रूपों में मेरे विचारों तथा भावों की अतिरंजित तथा विकृत व्याख्याएँ की गई। यहाँ तक कि युगवाणी ग्राम्या की पूर्व स्वीकृत एवं प्रतिष्ठित जीवन मान्यताओं का भी एक दल की ओर से उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया है। मेरी कवि-कल्पना को तब राजनीतिक मतवाद के अध-कट्टर चट्टान से टकराना पड़ा। उत्तरा की भूमिका इसी क्लिष्ट पृष्ठभूमि को सामने रखकर लिखी गई थी। उत्तरा की रचना के संबंध में मैंने “चिदंबरा” की भूमिका में इन थोड़े से शब्दों में लिखा है “उत्तरा” को सौंदर्यबोध तथा भाव-ऐश्वर्य की दृष्टि से, मैं अब तक की अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति समझता हूँ। उसके गीत, अपने काव्य तत्व तथा भाव चैतन्य की ओर समय आने पर, पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। “उत्तरा” के पद नव “मानवता” के मानसिक आरोहण की चेतन आकांक्षा से झंकृत है। चेतना की ऐसी क्रियाशीलता मेरी अन्य रचनाओं में नहीं मिलती है। यथा—

“स्वप्न ज्वाल धरणी का अचल, अधकार उर रहा आज जल।”

या—“स्वप्नों की शोभा बरस रही रिमझिम झिम अबर से गोपन”

या—“कैसी दी स्वर्ग विभा उड़ेल तुमने भू-मानस में मोहन।” इत्यादि ऐसे अनेक पद उत्तरा में है जो युग मानव के भीतर नवीन जीवन-आकांक्षा के उदय की सूचना देते हैं। “कहाँ बढ़ाते भीरु जन चरण, बाहर का रण हुआ समापन”—क्रिया के ऐसे भूतकालिक प्रयोग मैंने उत्तरा में भविष्यवाचक, अंतश्चेतन अर्थ में किए हैं। उत्तरा के बाद मैंने “क्रमशः” नामक एक उपन्यास लिखने का श्रीगणेश किया था और उसके कई परिच्छेद लिख भी चुका था किंतु उसे अपनी अंतिम कृति के रूप में प्रकाशित करवाने के विशेष अभिप्रायः से मैंने उसे आगे लिखता स्थगित कर दिया। सन् पचास में रेडियो से संबद्ध होने से मेरी भावना तथा विचारधारा मुक्तक प्रगीतों में अभिव्यक्त न होकर काव्य रूपकों के रूप में प्रस्फुटित हुई। सन् 50 में मैंने विद्युत् बसना, शुभ्र पुरुष तथा उतर शती नामक तीन काव्य रूपक लिखे जो आशिक रूप से भारत-भारती कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित हुए। इन रूपकों में मैंने मुख्यत युग की समस्याओं को ही काव्यात्मक वाणी देने का प्रयत्न किया है। प्रगीतों की तुलना में इनमें मेरी विचार तथा भावना-धारा अधिक संबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में व्यक्त हो सकी है। विद्युत् वसना नामक रूपक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिखा गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को विश्व मानवता के विकास का एक अंग मानकर मैंने इस रूपक में राष्ट्रों की स्वातंत्र्य भावना को विश्व एकता या मानव एकता के अधीन रखना भू जीवन के लिए उपयोगी बतलाया है। “शुभ्र पुरुष” नामक रूपक महात्मा जी के जन्म दिवस के अवसर पर लिखा गया था जिसमें महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को युग की श्रद्धांजलि अर्पित की है। “उत्तरशती” सन् 50 के समापन पर लिखी गई थी इसमें विशशती के पूर्वार्द्ध की समस्याओं तथा संघर्षों का आंकलन कर उसके उत्तरार्द्ध की प्रगति की दिशा की ओर इंगित करते हुए, विश्व शांति की छाया में नवीन लोक-जीवन-रचना की आकांक्षा की गई है। सन् 51 के प्रति कहा है—

“स्वागत, नूतन वर्ष, शिखर तुम विंशशती के

लाओं नूतन हर्ष, नवागंतुक जगती के

कब से कनयन प्रतीक्षा करते भू जन,

विश्व शांति में लोक क्राति हो परिणत नूतन।”

सन् 51 में मैंने “फूलों का देश”, “रजत शिखर” तथा “शरद चेतना” नामक तीन रूपक लिखे। “फूलों का देश” सांस्कृतिक चेतना का रूपक है। इसमें विज्ञान और अध्यात्म वस्तु और आदर्श के समन्वय का महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानव जीवन के अभ्युदय के लिए उपयोगी बतलाया है। इसी प्रकार “रजतशिखर” में मैंने मनोविश्लेषकों के उपचेतन-निश्चेतन मानसिक स्तरों के संघर्ष को उपस्थित कर आज के जैव विज्ञान का उपयोग मानव जीवन के संस्कार के लिए प्रस्तुत किया। “शरद चेतना” प्रकृति सौंदर्य का गवाक्ष है।

सन् 52 के काव्य रूपकों में मैंने अधिक गंभीर समस्याओं को उपस्थित किया है। “शिल्पी” में कलाकार के कला संबंधी युग बोध का संघर्ष है। जनजागरण के रूप में सक्रिय, धरती के विरोधी तत्वों से जड़ीभूत उपचेतन को किस प्रकार मानव एकता के रूप में ढाला-सँवारा जाए, यही “शिल्पी” की व्यापक समस्या है। शिल्पी अपने कला-कक्ष में एक अनगढ़ पाषाण फलक के साथ छेनी से लड़ता हुआ अंतः में उसमें नवीन मानव चेतना की सजीव मूर्ति अंकित कर पाता है। और मुख की साँस लेकर कहता है—“ईश्वर, अब जाकर पाषाण सजीव हो सका”। “ध्वंस शेष” की समस्या और भी गंभीर तथा जटिल है। उसमें अणु ध्वंस का भयावह चित्र उपस्थित करने के साथ ही, इस सर्वग्रासी विनाश के कारणों का विश्लेषण तथा नवीन भूजीवन के निर्माण की दिशा का आभास दिया गया है। मानव चेतना के नवीन आरोहण का बोध प्राप्त कर लोकतंत्र का प्रतिनिधि कहता है—

“लोकतंत्र का यह अनुभव अब, सामूहिकता

निगल नहीं सकती अंतःस्थित मनुज सत्य को।”

“अप्सरा” सौंदर्य चेतना का रूपक है। आज के युग संघर्ष के संदेह, अनास्था, कुंठा आदि के घने कुहासे के भीतर से किस प्रकार नवीन सौंदर्य चेतना अपने सुनहले आँचल में नवीन मूल्यों तथा आस्थाओं को लेकर जन्म ले रही है “अप्सरा” में एक भावुक कलाकार के मानसिक द्वंद्व के रूप में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। मेरे काव्य रूपकों में सबसे महत्त्वपूर्ण “सौवर्ण” है जो सन् 54 में लिखा गया था। इसमें मैंने हिमालय की पृष्ठभूमि में—जो मानव जाति के सांस्कृतिक संचय का प्रतीक है—नव युग की जीवन मान्यताओं के संघर्ष के भीतर से “सौवर्ण” के व्यक्तित्व में नवीन मानव को अवतारणा करने की चेष्टा की है। इसका कांत द्रष्टा विगत युगों के निष्क्रिय आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित हुए कहता है—

देख रहा मैं, बरफ बन गया, बरफ बन गया,

बरफ बन गया, पथरा कर, जम कर, युग युग का

मानव का चैतन्य शिखर, नीरव, एकाकी,

निष्क्रिय, नीरस, जीवन-मृत—सब बरफ बन गया।

चट्टानों पर चट्टाने सोई शतियों की

जमें फलक पर फलक शवों से श्वेत रक्त के,

अट्टहास भरते जो नीरव खीस काढ़ कर

महाकाय कंकालों के अवशेष पुरातन—इत्यादि

“अंतिमा” मेरी सन् 53-54 की कविताओं का संग्रह है जिसमें “जन्म दिवस” “शांति और क्रांति” “यह धरती कितना देती है”, तथा “संदेश” आदि रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। “अंतिमा” तथा “वाणी” में—जो सन् 57 की रचना है—मेरी विचार तथा भावना धारा अधिक प्रस्फुटित तथा प्रौढ़ होकर अधिक सरल तथा सशक्त शैली में व्यंजित हो सकी है। वाणी की “आत्मिका” नामक रचना मेरे जीवन-संस्मरण तथा जीवन दर्शन की द्योतक है। उसमें मैंने अपने मानसिक द्वंद्व तथा देश के स्वतंत्रता—युद्ध का भी वर्णन किया हैं। मेरी सन् 56 की रचनाओं का संग्रह “कला और बूढ़ा चाँद” के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें 90 कविताएँ है। उसे मैंने रश्मिपदी—सहज बोध प्रधान काव्य कहा है। “कला और बूढा चाँद” की रचनाएँ मेरी इधर की रचनाओं से भिन्न प्रकार की है।

यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो पिछले दशक की मेरी समस्त रचनाओं में परिस्थितियों के सत्य के ऊपर मानव चेतना के सत्य को प्रतिष्ठित करने का आग्रह है। जीवन-चेतना प्रणतरीढ़ पशुओं के धरातल पर परिस्थितियों के अनुरूप बदली है किंतु मनुष्य के उर्ध्व रीढ़ स्तर पर उसने परिस्थितियों को बदल कर उनका अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्माण किया है और उन पर मानव चैतन्य की छाप लगाई है। गाँधीवाद तथा विज्ञान, दोनों दृष्टियों से, मैंने अपने युग को पुरुषार्थ का युग माना है जिसमें हमें बाह्य परिस्थितियों को नवीन मानव मूल्यों के अनुरूप ढालना है न कि अपने चतुर्दिक की बाहरी-भीतरी सीमाओं से संत्रस्त तथा पीड़ित होकर, अपनी महत् संकल्प-शक्ति को लघु मानव की कुंठा, घुटन, तथा आत्म दया की क्षुद्र ग्रहता में विकीर्ण कर बलिदानी बनने का खोखला निष्क्रिय गौरव वहन करना है। नि:संदेह, मनुष्य रचनाशील प्राणी है, वह आवश्यकता पड़ने पर मरुभूमि को शस्य श्यामल बनाएगा, पर्वत की चोटी पर हल चलाएगा और समुद्र को चुल्लू में भरकर पी जाएगा। अपराजेय प्रकृति का अपराजित स्वामी, वह पिछने युगों के अभावों के बोझ को अपनी रीढ़ नहीं तोड़ने देगा, बल्कि अपने आत्मबल के लोहे की टापों से नए युग का निर्माण करेगा। “वाणी” में मैंने भारतमाता शीर्षक कविता में कहा है—

उसे चाहिए लौह संग न,

सुंदर तन, श्रद्धादीपित मन,

भू जीवन प्रति अथक समर्पण,

लोक कला मयि

रस विलासिनी

यही मेरी रचना का पिछला दशक है।

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 269)

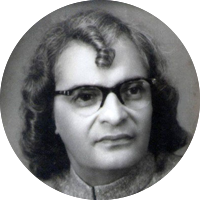

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.