आज की कविता और मैं

aaj ki kavita aur main

आज की कविता में अनेक स्तर और अनेक छायाएँ है। वह एक देशीय भी हैं, विश्वजनीन भी; वैयक्तिक भी है, सामाजिक भी; और इन सबके परे वह एक नवीन सत्य, नवीन प्रकाश एवं नवीन मनुष्यत्व की संदेश वाहक भी है––एक ऐसा मनुष्यत्व जिसमें आज के देश और विश्व, व्यक्ति और समाज के बाहरी-भीतरी विरोध, नवीन सामंजस्य ग्रहण कर रहे हैं।

जब मैं विश्व-साहित्य एवं काव्य पर दृष्टि डालता हूँ, तब मुझे लगता है कि उसमें मनुष्य-जाति के जीवन का संघर्ष, उसके मन का चिंतन तथा हृदय का मंथन, ज्ञात और अज्ञात रूप से, सदैव प्रतिफलित होता रहा है। प्रत्येक युग का साहित्यिक अथवा कवि अपने युग की समस्याओं को महत्त्व देता रहा है और उनसे किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहा है। आज का युग भी इसका अपवाद नहीं है। आज अनेक दृष्टियों से कई युगों का युग है। आज मनुष्य जीवन में बहिरंतर क्रांति के चिह्न प्रकट होते हैं। आज वह अपने पिछले संचय को नवीन रूप से सँजोने का प्रयत्न कर रहा है। एक ओर वह समाज के जीर्ण-शीर्ण ढाँचे को बदल रहा है और दूसरी ओर जीवन की नवीन मान्यताओं को जन्म दे रहा है। आज उसे भीतर ही भीतर अनुभव हो रहा है कि वह सभ्यता के विकास की एक नवीन भूमिका पर पदार्पण करने जा रहा है। ऐसे संक्रांति के युग में ध्वंस और निर्माण साथ-साथ चलते हैं। शिव और ब्रह्मा विष्णु के नवीन रूप को प्रकट करने में सहायक होते हैं। पौराणिक शब्दों में आज का युग कलियुग और सतयुग का संधिस्थल है। ऐसे युग में साहित्य या कवि का उत्तरदायित्व कितना अधिक बढ़ जाता है, और कौन साहित्यिक उसे निभाने में कहाँ तक सफल हो पाता है, इस पर निर्णय केवल इतिहास का आने वाला चरण ही दे सकता है, जबकि वर्तमान की समस्याएँ अपना समाधान प्राप्त कर नवीन व्यक्तित्व धारण कर चुकेगी। अतएव प्रस्तुत वार्ता में आज की कविताओं के संबंध में ही अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा और अपने संबंध में निर्णय देने का अधिकार आने वाले आलोचकों पर छोड़कर संतोष करूँगा।

सन् 1900 में मेरे जन्म के साथ ही ‘सरस्वती’ मासिक पत्रिका का भी जन्म हुआ, जो हिंदी अथवा खड़ीबोली की पहली प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका थी। देश के उदयांचल पर जागरण के चिह्न प्रकट हो चुके थे और खड़ीबोली उसी जागरण की सशक्त वाणी बनने का प्रयत्न कर रही थी। मेरे काव्य-जीवन के प्रारंभ होने से 2-3 वर्ष पहले ही श्री गुप्त जी की ‘भारत-भारती’ प्रकाशित हो चुकी थी। यद्यपि उसमें आज की कविता और मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा अनुभूत तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित सर्वधर्म-समन्वय की भावना तथा अध्यात्म का व्यापक प्रकाश नहीं था, जिसने विश्व-कवि रवींद्रनाथ के काव्य को प्रेरणा दी, किंतु उसमें उस समय के लोकचिंतन के स्वर स्पष्ट रूप से गूँज रहे थे, जो इस प्रकार थे :

“हम कौन थे, क्या हो गए है, और क्या होंगे अभी,

आओ, विचारे आज मिल कर ये समस्याएँ सभी।”

साथ ही उसके भविष्यत् खंड में हमारी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भूमि के लिए उद्-बोधन और जागरण की आशा भी थी :

“हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ।

वर शील, शुद्धाचार, वैभव, देख, अब क्या है यहाँ॥

अब भी समय है जागने का देख आँखें खोल के।

सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वय जय बोल के॥”

किंतु द्विवेदी-युग के कवियों के काव्य-सौष्ठव से हमारे युग को, जिसका श्रीगणेश प्रसाद जी से होता है न काव्य के रूप निर्माण के संबंध में विशेष प्रेरणा मिली, न भावना और दर्शन के संबंध में। छायावादी कवियों का लक्ष्य हिंदू-जाति के जागरण तक सीमित नहीं रहा, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण पौराणिक आचार विचारों को अतिक्रम कर नए प्रकाश की खोज करने लगा। उनके रूप-विन्यास में कवींद्र तथा अँग्रेज़ी के कवियों का प्रभाव पड़ा, भावना में युग संघर्ष की आशा-निराशा का, तथा विचार-दर्शन में विश्ववाद, सर्वात्मवाद तथा विकासवाद का, जो धीरे-धीरे अधिक वास्तविक भूमि पर उतरकर भूवाद, नव मानववाद में परिणत हो गए। द्विवेदी-युग के कवियों में आगे चलकर श्री गुप्त जी ने छायावाद की चेतना को पौराणिक परिपाटी के भीतर से अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न किया।

विश्ववाद, सर्वात्मवाद आदि का प्रभाव छायावादी कवियों ने अधिकतर कवींद्र रवींद्र से और अंत शेली आदि अंग्रेज़ी कवियों से ग्रहण किया। कवींद्र रवींद्र का युग विशिष्ट व्यक्तिवाद का युग था। कवींद्र विश्व-भावना तथा लोकमंगल-भावना को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का अंग बनाकर ही अपने काव्य में दे सके। जन-सामाजिकता तथा सामूहिक व्यक्तित्व की कल्पना उनके युग की विचार-सरणि का अंग नहीं बन सकी थी। यंत्रयुग के मध्यवर्गीय सौंदर्यबोध से उनका साहित्य ओतप्रोत है, किंचु यंत्रयुग की जनवादी सौंदर्यभावना का उदय तब नहीं हो सका था, न पूँजीवाद ही उनके आत्म निर्माणकाल में ऐसा वीभत्स रूप धारण कर चुका था। जनवादी भावना के विपरीत उनके साहित्य में यंत्रों के प्रति विरोध की भावना मिलती है, जो मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की प्रतिक्रिया मात्र है। श्रीकृष्ण चैतन्य अथवा वैश्ववाद उनकी रचनाओं में आधुनिक रूप धारणकर सर्वात्मवाद बनकर निखरा है। सांस्कृतिक धरातल पर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम् की भारतीय भावना का समन्वय नृतत्त्वशास्त्र की दिशा में किया है।

इन्हीं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा सौंदर्य-संबंधी भावनाओं से हिंदी में छायावादी कवि भी प्रभावित हुए, किंतु उनके युग की पृष्ठभूमि जैसे-जैसे बदलती गई, उनके काव्य का पदार्थ भी उसी अनुपात में बदलता गया। वे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर रूप से वस्तु की ओर सर्वात्मवाद आदि से मानववाद, भूवाद, जनवाद की ओर बढ़ते गए। सत्य के खोज की उड़ती हुई अस्पष्ट अभीप्सा युग-परिवेश, सामाजिक वातावरण और वैयक्तिक तथा सामूहिक परिस्थितियों से प्रभावित एवं घनीभूत होकर वास्तविकता की भूमि पर विचरण करने लगी।

प्रसाद जी की ‘कामायनी’ छायावाद के प्रथम चरण की सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि रचना हैं, उनका ‘आँसू’ छायावादी युग की एक निर्बल सृष्टि। कामायनी में पूर्वी-पश्चिमी विचार-दर्शन का, उनके युग का समन्वय है। उसमें इड़ा (तर्कबुद्धि) पश्चिम के रीज़न या रैशनलिज़्म की प्रतीक है, श्रद्धा भारतीय अभीप्साजनित भावना की। मनु मानव-मन का प्रतीक है। चिंता, आशा, काम, निर्वेद आदि प्रवृत्तियों का विकास जैव विकासवाद से प्रभावित मनोवैज्ञानिक विकासवाद के काव्यात्मक प्रयोग का निदर्शन है। इड़ा-श्रद्धा का संघर्ष, श्रद्धा की विजय, भक्ति, कर्म, ज्ञान का समन्वय, अंत में समरस आनंद की व्यापक स्थिति—सब अत्यंत सत्य, सफल और सुंदर है। प्राचीन पौराणिक कथानक में विकासवाद की सक्रिय चेतना तथा शैवदर्शन की आत्मा प्रतिष्ठित कर उन्होंने युग के अनुरूप अद्भुत काव्य-सृष्टि की है। अंतश्चेतना की सूक्ष्म देवशक्तियों का प्रवृत्तियों के रूप में मानसीकरण कर उन्हें भेद-बुद्धि द्वारा स्थूल जीवन संघर्ष में डालकर, श्रद्धा की सहायता से पुनः निखारकर तथा उसी के द्वारा कर्म, भक्ति, ज्ञान के रूप में जीवन, भावना तथा बुद्धि में सामंजस्य स्थापित कर अभेद आनंदमय सत्य की अवतारणा की है।

“नीचे जल था, ऊपर हिम था

एक तरल था, एक सघन,

एक तत्व की प्रधानता

कहो उसे जड़ या चेतन”

की भूमिका पर उठाकर प्रसाद जी ने कामायनी के श्रद्धा-प्रासाद को

“समरस थे जड़ या चेतन

सुंदर साकार बना था

चेतनता एक विलसती

आनंद अखंड घना था”

की आत्मानुभूति के स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया। व्यक्ति का जीवन कामायनी के दर्शन के बिना असफल है। कामायनी के काव्य-पदार्थ में प्राचीन ऋषियों का हृदय स्पंदन तथा उनके विचार दर्शन की प्रतिध्वनियाँ मिलती हैं और अंतिम सर्गों में विचार-दर्शन से ऊपर आध्यात्मिकता का भी समरस प्रकाश मिलता है। प्राचीन तत्त्व-द्रष्टा की तरह प्रसाद जी ने भी व्यक्ति चेतना अथवा वैयक्तिक संचरण को प्राधान्य देकर सामूहिक एवं लोक कल्याण की समस्या का निदान किया है। किंतु समूह एवं सामाजिकता को प्रधानता देकर व्यक्ति के कल्याण का पथ किस प्रकार उन्मुक्त तथा प्रशस्त किया जाए यह समस्या छायावाद के द्वितीय चरण के सन्मुख उपस्थित हुई, जिसकी मर्मराहट हमें अनगढ़, विद्रोह भरे प्रगतिवाद के कवियों में मिलती है। प्रगतिवाद का जीवन दर्शन भाव-प्रधान तथा वैयक्तिक न रहकर धीरे-धीरे वस्तु-प्रधान तथा सामाजिक हो गया। किंतु इतने व्यापक तथा मौलिक परिवर्तन को प्रगतिवाद ठीक-ठीक समझ सका और अपनी वाणी से सामूहिक विकास की भावना को ठीक पथ पर अग्रसर कर सका, ऐसा कहना ग़लत होगा। काव्य की दृष्टि से उसका सौंदर्यबोध पूंजीवादी तथा मध्यवर्गीय सौंदर्य-भावना की प्रतिक्रिया से पीड़ित रहा, उसका भावोद्वेग किसी जनवादी यथार्थ तथा जीवनसौंदर्य को वाणी देने के बदले केवल धनपतियों तथा मध्य वृत्तिवालों के प्रति विद्वेष तथा विक्षोभ प्रकट करता रहा। नवीन लोकमानवता की गंभीर सशक्त चेतना के जागरण-गान के स्थान पर उसमें नंगे-भूखे श्रमिक कृषकों के अस्थि-पंजरों के प्रति मध्यवर्गीय आत्मकुंठित बुद्धिवादियों की मानसिक प्रतिक्रिया का हुँकारभरा क्रंदन सुनाई पड़ने लगा। विचार दर्शन की दृष्टि से, वह नवीन जन-भावना को अभिव्यक्ति न दे सकने के कारण, केवल कुछ तात्कालिक परिस्थितियों के कोरे राजनीतिक नारों को बार-बार दुहराकर, उनका पिष्टपेषण करता रहा। समीक्षा की दृष्टि से, अधिकांश प्रगतिवादी आलोचक साहित्य-चेतना के सरोवर तट पर राजनीतिक प्रचार का झंडा गाड़े, ऊपर ही ऊपर हाथ-पाँव मारकर झागो में तैरने का सुख लूटते रहे है और छिछले स्थलों से कीचड़ उछालते हुए काव्य की आत्मा को तोड़-मरोड़कर नव दीक्षितों को दिग्भ्रांत करते रहे हैं।

छायावाद का प्रारंभिक अस्पष्ट अध्यात्मवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद में अस्पष्ट भौतिकवाद अथवा वस्तुवाद बनने की हठ करने लगा। जिस प्रकार छायावादियों में भागवत् या विराट्-चेतना के प्रति एक क्षीण दुर्बल आग्रह, आकुलता या बौद्धिक जिज्ञासा की भावना रही, उसी प्रकार तथाकथित प्रगतिवादियों में जनता तथा जन-जीवन के प्रति एक निर्जीव संवेदना तथा निर्बल व्याकुलता का भाव दुराग्रह की सीमा तक परिलक्षित होने लगा। दोनों ही के मन मे सम्यक् साधना, अभीप्सा तथा बोध की कमी के कारण अपने इष्ट अथवा लक्ष्य की रूप-रेखा या धारणा निश्चित नहीं बन पाई। एक भीतरी कुहासे में लिपटे रहे, दूसरे बाहरी कोहरे से घिरे रहे। कला की दृष्टि से प्रगतिवाद के सफल कवि छायावादी शब्दों की रेशमी रंगीनी का एक अभिनव सुंदरता का सजीव प्रयोग कर सके। छंदों की दृष्टि से संभवतः उन्होंने अपनी अंतर्लयहीन भावनाओं तथा उच्छृंखल उद्गारों को अभिव्यक्ति के लिए मुक्त छंद के रूप में पंक्तिबद्ध गद्य को अपनाया, जिसका प्रवाह उनके बहिर्भूत दृष्टिकोण के अनुरूप हो अधिक असंबद्ध, छितरा-बिखरा तथा ऊबड़-खाबड़ रहा। अपने निम्न स्तर पर प्रगतिवाद में सुरुचि संस्कारिता का स्थान विकृत भदेस ने ले लिया। छायावादी भावना की प्रति उदारता उतनी ही अधिक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण अंधानुयायिता में बदल गई। किंतु फिर भी प्रगतिवादियों ने किसी प्रकार अपने गिरते-पड़ते पैर मिट्टी के गर्द-ग़ुबार से भरी एक व्यापक वास्तविकता की ओर उठाए। जागरणवादी कुछेक कवियों ने छायावादी चेतना ही को मिट्टी की ओर ले जाकर उसे हुँकार के साथ अभिव्यक्ति दी, जिनमें ‘दिनकर’ प्रमुख है।

प्रगतिवद के अतिरिक्त छायावादी काव्य-भावना ने एक और आत्माभिव्यक्ति की पगडंडी पकड़ी, जो हमारी सड़कों के नए नामों की तरह, पीछे स्वतंत्ररूप धारण करने पर, प्रयोगवादी कविता कहलाई। जिस प्रकार प्रगतिवादी काव्य-धारा मार्क्सवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक तर्क-वितर्कों में फँसकर एक किमाकार कुरूप सामूहिकता की ओर बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्झरिणी कलकल-छलछल करती हुई, फ़्रायडवाद से प्रभावित, होकर, स्वर संगतिहीन भावनाओं की लहरियों में मुखरित, उपचेतन-अवचेतन की रुद्ध-क्रुद्ध ग्रंथियों को मुक्त करती हुई तथा दमित कुंठित आकांक्षाओं को वाणी देती हुई लोकचेतना के स्रोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर अपने पृथक् अस्तित्व पर जमी रही। छायावादी भावना की सूक्ष्मता इसमें टेकनीक की सूक्ष्मता बन गई, छायावादी शब्दों का वैचित्र्य, उक्ति का वैचित्र्य और उसके शाश्वत का स्थायित्व इसमें क्षणभंगुर रंगरलियों का उद्दीपन बन गया। अपनी रागात्मक विकृतियों तथा संदेह-वादिना के कारण अपने निम्न स्तर पर इसकी सौंदर्य-भावना केंचुओं, घोंघों, मेंढ़कों के उपमानों के रूप में सरीसृपों के जगन से अनुप्राणित होने लगी, जो वास्तव में पश्चिम की ह्रासोन्मुखी संस्कृति का प्रभाव मात्र है।

छायावादी छंदों में आत्मान्वेषण की शांत स्निग्ध अंत स्वर-संगति है, जो अपने दुर्बल क्षणों में कोरा प्रेरणाशून्य कोमल लालित्य बनकर रह जाती है। प्रकृतिवादी छंदों में सामूहिक आंदोलन का कोलाहल तथा स्पंदन-कंपन है, जो अधिकतर खोखली हुँकार तथा तर्जन-गर्जन बनकर रह जाता है। प्रयोगवादी छंदों में एक करुण मिश्रित नींदभरी स्वप्न-मर्मर है, जो प्रायः आत्मदया में द्रवित होकर प्रणय के तथा उच्छ्वासों की निरर्थक सिसकियों में डूब जाता है। छायावादी प्रीति-काव्य सौंदर्य-भावना प्रधान है, प्रयोगवादी प्रणय-गीत राग और वासना-मूलक।

अपने स्वस्थ रूप में छायावाद एक नवीन अध्यात्म को वाणी देने का प्रयत्न करता रहा। प्रगतिवाद एक नवीन सामूहिक वास्तविकता को तथा प्रयोगवाद सामूहिक साधारणता के विरोध में व्यक्ति के सूक्ष्म गहन वैचित्र्य से भरी कुंठित-अहता को। काव्य की ये तीनों धाराएँ आज की युग-चेतना के ऊर्ध्व, व्यापक तथा गहन संचरणों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है और तीनों ही एक दूसरे से अभिन्न रूप से संपृक्त है।

इन प्रमुख धाराओं के अतिरिक्त आज की कविता में राष्ट्र भावना से भरी देश-प्रेम की झंकारे भी मिलती है, जो मुख्यतः गाँधीवाद से अनुप्राणित एवं प्रभावित है। राष्ट्रवादी कवियों में मुख्यतः सियारामशरण जी, माखनलाल जी तथा सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रथम दो के स्वरों में तप और संयम है; संस्कृत रुचि, उद्बोधन तथा आह्वान है। इनकी राजनीतिक भावना में सांस्कृतिक चेतना की उपेक्षा नहीं है। इनमें प्रतीत की स्वस्थ परंपराओं के जागरण के साथ आधुनिक विश्व बंधुत्व तथा नवीन मानवता की भावना का भी समावेश है। साध्य-साधन का सामंजस्य, हृदय-परिवर्तन का आग्रह, लोकहित तथा अंहिसात्मक क्रांति का निर्देश है, साथ ही आज की समतल विचार-धारा की अराजकता में ऊर्ध्व उदात्त संतुलन स्थापित करने की चेष्टा भी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद साहित्यिकों को विशेष सृजन-प्रेरणा न मिल सकने के कारण इस प्रकार की कविता में आज एक प्रकार का गतिरोध-सा दृष्टिगोचर होता है।

देशप्रेम के अतिरिक्त इस युग में मानवीय प्रेम की भावनाओं पर आश्रित स्त्री-पुरुष-संबंधी रागात्मक कविताएँ भी लिखी गई है, जिसके प्रतिनिधि बच्चन हैं। बच्चन ने अपने हालावाद में प्रेम के प्रतीक को, सूफ़ियों की तरह, यौवन के भावोन्माद के लिबास में लपेटकर प्रस्तुत किया है। उसकी यौवन की प्रेम-भावना “निशानिमंत्रण” “आकुल अंतर” तथा “एकांत संगीत” में प्रच्छन्न विरह के रूप में उमड़ी “सतरंगिणी” तथा “मिलन-यामिनी” में उन्मुक्त मिलन-उल्लास के रूप में। छायावादी अशरीरी प्रेम-भावना बच्चन में मानवीय वास्तविकता ग्रहण कर सकी है, पर उसमें युगीन परिष्कार का अभाव है। उसके भीतर परंपरागत मध्यवर्गीय प्रेम के हृदय का उच्छ्वसित स्पंदन है, किसी प्रकार का नवीन सौंदर्य-भावना से मंडित, संस्कृत, मानवीय निखार नहीं। उसमें नवीन सामाजिकता के भीतर स्त्री-पुरुष की रागात्मक वृत्ति का नवीन सौंदर्य में मूर्त, सुघर संतुलित रागोच्छ्वास देखने को नहीं मिलता। बच्चन का प्रणय-निवेदन “वह पग ध्वनि मेरी पहचानी” से लेकर “इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लों” तक रीतिकालीन प्रणय-काव्य से पृथक् होने पर भी उर्दू प्रेम-काव्य परंपरा से अनुरंजित एवं प्रभावित है। वह हृदय को स्पर्श न कर इंद्रिय-संवेदनों को उकसाता है तथा बहिर्मुखी तृषा पिपासा को तृप्त करता है। स्त्री-पुरुष की संज्ञा-चेतना को शुभ्र ऊँचाइयों में उठाने अथवा गहन अंतर्लीन करने में सहायक नहीं होता। बच्चन की कविता की भाषा हिंदी काव्य-भाषा की परंपरा से छनकर आई है, वह छायावादी सौंदर्योन्मेष और कल्पना-पंखों की स्वर्णिम उड़ान लेकर नहीं आई। उसमें सूक्ष्म विश्लेषण-संश्लेक्षण की रंगच्छायाएँ नहीं मिलती, वह अपने उच्चस्तर पर मुहावरों में बँधी और उक्तियों से भरी होती है। उसकी इधर की “प्रणय-पत्रिका” की रचनाएँ भी जो विनय पत्रिका का आधुनिक संस्करण समझी जानी चाहिए-काव्य की दृष्टि में उसी परंपरागत आत्मनिवेदन की कोटि में आती है। उदाहरण स्वरूप––तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा” अथवा “आज मलार कहीं तुम छेड़े मेरे नयन भरे आते हैं।” इत्यादि।

मैंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को छायावाद की उपशाखाओं के रूप में इसलिए लिया है कि मूलतः ये तीनों धाराएँ एक ही युग-चेतना अथवा युग-सत्य से अनुप्राणित हुई है। उनके रूप-विन्यास, भावना-सौष्ठव में कोई विशेष अंतर नहीं और उनका विचार-दर्शन भी धीरे-धीरे एक-दूसरे के निकट आ रहा है। ये तीनों धाराएँ एक दूसरे की पूरक है। आज के युद्ध-जर्जर युग में हम एक नवीन संतुलन चाहते हैं। अपनी वैयक्तिक और सामाजिक धारणाओं में नवीन समन्वय चाहते हैं, अपने भीतर के सत्य और बाहर के यथार्थ को परस्पर सन्निकट लाना चाहते हैं। अपनी रागात्मक वृत्ति (प्रेय) तथा लोकजीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्व (श्रेय) में नया सामंजस्य चाहते है। हमारी यही मूलगत आकांक्षाएँ आज हमारे साहित्य में विभिन्न अनुरंजनाओं तथा अतिरंजनाओं के साथ अभिव्यक्ति पा रही है।

अपने युग की महत् चेतना से, एक साहित्य-जीवी के रूप में, मैं भी अपने ढंग से अनुप्राणित एवं प्रभावित हुआ हूँ। इसके चढ़ाव-उतार में मेरी भी छोटी-सी देन है। अपने पूर्ववर्ती सभी महान कवियों के ऐश्वर्य को मैंने शिरोधार्य किया है और अपने समकक्षियों तथा सहयोगियों की प्रतिभा का भी मैं प्रशंसक तथा समर्थक रहा हूँ। अपने इस नवीन काव्य-संचरण में, अथवा अपनी काव्य-साधना में मैंने संत कवियों तथा डा० टैगोर से अनुप्राणित छायावाद की मध्ययुगीन आध्यात्मिकता तथा आदर्शवादिता को अंतश्चेतना तथा नवीन लोक-चेतना का स्वरूप देने का प्रयत्न कर उसकी निष्क्रियता को सक्रियता प्रदान करने की, उसकी वैयक्तिकता को लौकिकता में परिणत करने की चेष्टा की है। मैंने आदर्शवाद तथा वस्तुवाद के विरोधों को नवीन मानव-चेतना के समन्वय ढालने का प्रयत्न किया है। मैं अपने युग की चेतना में छाए हुए अंधविश्वासों तथा निरर्थक रूढ़ि-रीतियों के प्रेतों से लड़ा हूँ। मैंने विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों तथा जातियों-वर्गों में बँटे हुए लोगों को अपनी काव्य-चेतना के प्रांगण में आमंत्रित कर उनको एक-दूसरे के पास लाने का प्रयत्न किया है। मैंने आध्यात्मिक तथा भौतिक अतिरंजनाओं का विरोध किया है। भौतिकता तथा आध्यात्मिकता को एक ही सत्य के दो पहलुओं के रूप में ग्रहण कर उन्हें लोककल्याण के लिए महत्तर सांस्कृतिक समन्वय में, एक-दूसरे के पूरक की तरह, संयोजित करना चाहा है। “युगवाणी’’ से लेकर “स्वर्ण-किरण” तक मैंने जीवन की बहिरंतर मान्यताओं को सामंजस्य के ताने-बानों में गूँथकर नवीन मानवता के सांस्कृतिक पट को शब्द-ग्रंथित करने का विनम्र प्रयत्न किया है। अपने प्रगीतों में मैंने मनुष्य के लिए नवीन सांस्कृतिक हृदय को जन्म देने की आवश्यकता बतलाई है। उसे नवीन रागात्मक संवेदनाओं, नवीन आदर्शों के स्पंदन से अनुप्राणित करने का प्रयास किया है। कलापक्ष में मैंने अपनी युग चेतना को नवीन सौंदर्य का परिधान देने का प्रयत्न किया है, जिस सब में मुझे अवश्य ही सफलता नहीं मिल सकी है और जिसकी चर्चा करना मुझे केवल आत्मश्लाघा प्रतीत हो रही है। भविष्य में यदि मैं कभी अपने मन की पुण्य इच्छाओं तथा स्वप्न संभावनाओं को सापेक्षतः परिपूर्ण काव्यकृति का रूप दे सका, तो मैं अपनी साहित्यिक साधना को सफल समझूँगा।

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 152)

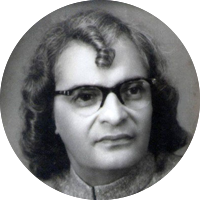

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.