रसात्मक-बोध के विविध रूप

rasatmak bodh ke vividh roop

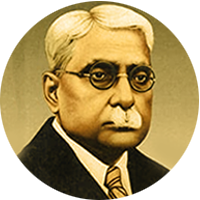

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

Acharya Ramchandra Shukla

रसात्मक-बोध के विविध रूप

rasatmak bodh ke vividh roop

Acharya Ramchandra Shukla

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

और अधिकआचार्य रामचंद्र शुक्ल

संसार-सागर की रूप तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी रूप गति से उनके भीतर विविधा भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। सौंदर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करने वाले मूल आलंबन बाहर ही के हैं—इसी चारों ओर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं, तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं जब हमारी वृत्ति अंतर्मुख होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही। सुंदर, मधुर, भीषण या क्रूर लगने वाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं, सौंदर्य की भावना जगना सुंदर-सुंदर वस्तुओं या व्यापारों का मन में आना ही है। इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुंदरता, भीषणता आदि की भावना करते समय दया या क्रूरता के किसी विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना तीव्र या दृश्य का मनसिक रूप विधान का नाम ही संभावना या कल्पना है।

मन के भीतर यह रूप विधान दो तरह का होता है। या तो यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यों प्रतिबिंब होता है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु व्यापार विधान। प्रथम प्रकार की अभ्यंतर रूप प्रतीति स्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप योजना या मूर्ति विधान को कल्पना कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दिनों प्रकार के भीतरी रूप विधानों के मूल हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप विधान। अतः रूप विधान तीन प्रकार के हुए-

1. प्रत्यक्ष रूप विधान,

2. स्मृत रूप विधान और

3. कल्पित रूप विधान।

इन तीनों प्रकार के रूप विधानों में भावों को इस रूप में जागृत करने की शक्ति होती है कि वे रस कोटि में आ सकें, यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। कल्पित रूप विधान द्वारा जागृत मार्मिक अनुभूति तो सर्वत्रा रसानुभूति मानी जाती है। प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागृत वास्तविक अनुभूति भी विशेष दिशाओं में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है, इसी बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख का उद्देश्य है।

प्रत्यक्ष रूप विधान

भावुकता की प्रतिष्ठा करने वाले मूल आधार या उपादान ये ही हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त होते हैं। जो किसी मुख के लावण्य, वनस्थली की सुषमा, नदी या शैलतटी की रमणीयता, कुसुम विकास की प्रफुल्लता, ग्राम दृश्यों की सरल माधुरी देख मुग्ध नहीं होता; जो किसी प्राणी के कष्ट व्यंजक रूप और चेष्टा पर करुणार्द्र नहीं होता, जो किसी पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से नहीं तिलमिलाता, उसमें काव्य का सच्चा प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता कभी नहीं हो सकती। जिसके लिए ये सब कुछ नहीं है, उसके लिए सच्ची कविता की अच्छी से अच्छी उक्ति भी कुछ नहीं है। वह यदि किसी कविता पर वाह वाह करे तो समझना चाहिए कि या तो वह भावुकता या सहृदयता की नकल कर रहा है अथवा उस रचना के किसी ऐसे अवयव की ओर दत्ताचित्त है जो स्वत: काव्य नहीं है। भावुकता की नकल करने वाले श्रोता या पाठक ही नहीं, कवि भी हुआ करते हैं। वे सच्चे भावुक कवियों की वाणी का अनुकरण बड़ी सफाई से करते हैं और अच्छे कवि कहलाते हैं। पर सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि उनकी रचना में हृदय की निश्चेष्टता का पता लगा लेती है। किसी काल में जो सैकड़ों कवि प्रसिद्ध होते हैं। उनमें सच्चे कवि ऐसे कवि जिनकी तीव्र अनुभूति ही वास्तव कल्पना को अनुकूल रूप विधान में तत्पर करती है दस पाँच ही होते हैं।

'प्रत्यक्ष' से हमारा अभिप्राय केवल चाक्षुषज्ञान से नहीं है। 'रूप' शब्द के भीतर शब्द, गंध, रस और स्पर्श भी समझ लेना चाहिए। वस्तु व्यापार वर्णन के अंतर्गत ये विषय भी रहा करते हैं। फूलों और पक्षियों के मनोहर आकार और रंग का ही वर्णन कवि नहीं करते, उनकी सुगंध, कोमलता और मधुर स्वर का भी वे बराबर वर्णन करते हैं। जिन लेखकों या कवियों की घ्राण शक्ति तीव्र होती है वे ऐसे स्थलों की गंधात्मक विशेषता का वर्णन कर जाते हैं जहाँ की गंधाविशेष का थोड़ा बहुत अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं पर उसकी ओर स्पष्ट ध्यान नहीं देते। खलिहानों और रेलवे स्टेशनों पर जाने से भिन्न-भिन्न प्रकार की गंध का अनुभव होता है। पुराने कवियों ने तुरंत की जोती हुई भूमि से उठी हुई सोंधी महक का, हिरनों के द्वारा चरी हुई दूब की ताज़ी गमक का उल्लेख किया है। फ़्रांसीसी उपन्यासकार जोला की गंधानुभूति बड़ी सूक्ष्म थी। उसने यूरोप के कई नगरों और स्थानों की गंध की पहचान बताई है। इसी प्रकार बहुत से शब्दों का अनुभव भी बहुत सूक्ष्म होता है। रात्रि में विशेषत: वर्षा की रात्रि में, झींगुरों और झिल्लियों के झंकारमिश्रित चीत्कार का बँध तार सुनकर लड़कपन में मैं यही समझता था कि रात बोल रही है। कवियों ने कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है।

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप विधानों में से अंतिम (कल्पित) ही काव्य समीक्षकों और साहित्य मीमांसकों के विचार क्षेत्र के भीतर लिए गए हैं और लिए जाते हैं। बात यह है कि काव्य शब्द व्यापार है। वह शब्द संकेतों के द्वारा ही अंतस में वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति विधान करने का प्रयत्न करता है। अतः जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का संबंध है, वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही होते हैं। कवि जिन वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन करने बैठता है, वे उस समय उसके सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं। पाठक या श्रोता भी अपनी प्रकार के रसानुभव करता है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि कवि का निरूपण करने वालों का ध्यान रूप विधान के कल्पना पक्ष पर ही रहे, रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध और उससे संबद्धा वास्तविक भावानुभूति की बात अलग ही रखी जाए।

उदाहरण के रूप में ऊपर लिखी बात यों कही जा सकती है। एक स्थान पर हमने किसी अत्यंत रूपवती स्त्री का स्मित आनन और चंचल भ्रू-विलास देखा और मुग्ध हुए अथवा किसी पर्वत के अंचल की सरस सुषमा देख उसमें लीन हुए। इसके उपरांत किसी प्रतिमालय और चित्रशाला में पहुँचे और रमणी की वैसी ही मधुर मूर्ति अथवा उसी प्रकार के पर्वतांचल का चित्र देख लुब्ध हुए। फिर एक तीसरे स्थान पर जाकर कविता की कोई पुस्तक उठाई और उसमें वैसी ही नायिका अथवा वैसे ही दृश्य का सरस वर्णन पढ़ रसमग्न हुए। पिछले दो स्थलों की अनुभूतियों को ही कलागत या काव्यगत मन प्रथम प्रकार की (प्रत्यक्ष या वास्तविक) अनुभूति का विचार एकदम किनारे रखा गया। यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का कुछ संबंध ही न समझा जाने लगा। कोरे शब्द व्यवसायी केशवदासजी को कमल और चंद्र को प्रत्यक्ष देखने में कुछ भी आनंद नहीं आता था। केवल काव्यों में उपमा उत्प्रेक्षा आदि के अंतर्गत उनका वर्णन या उल्लेख ही भाता था—

“देखे मुख भावै, अनदेखेई कमल चंद्र,

ताते मुख मुखै, सखी! कमलौ न चंद्ररी।”

इतने पर भी उनके कवि होने में कोई संदेह नहीं किया गया।

यही बात यूरोप में भी बढ़ती बढ़ती बुरी हद को पहुँची। कलागत अनुभूति को वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभूति से एकदम पृथक् और स्वतंत्र निरूपित करके वहाँ कवि का एक अलग 'काल्पनिक जगत्' कहा जाने लगा। कला समीक्षकों की ओर से यह धारणा उत्पन्न की जाने लगी कि जिस प्रकार कवि के 'काल्पनिक जगत्' के रूप व्यापारों की संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत् के रूप व्यापारों से मिलाने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार उसके भीतर व्यंजित अनुभूतियों का सामंजस्य जीवन की वास्तविक अनुभूतियों में ढूँढ़ना अनावश्यक है। इस दृष्टि से काव्य का हृदय पर उतना ही और वैसा ही प्रभाव स्वीकार किया गया जितना और जैसा किसी परदे के बेलबूटे, मकान की नक़्क़ाशी, सरकस के तमाशे तथा भाँड़ों की लफ़्फ़ाज़ी, उछल-कूद या रोने-धोने का पड़ता है। इस धारणा के प्रचार से जान में या अनजान में, कविता का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं कहीं तो वह अमीरों के शौक़ की चीज़ समझी जाने लगी। रसिक और गुण ग्राहक बनने के लिए जिस प्रकार वे तरह-तरह की नई पुरानी, भली-बुरी तस्वीरें इकट्ठी करते, कलावंतों का गाना बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता की पुस्तकें भी अपने यहाँ सजाकर रखते और कवियों की चर्चा भी दस आदमियों के बीच बैठकर करते। सारांश यह है कि 'कला' शब्द के प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन बहलाव। यह 'कला' शब्द आजकल हमारे यहाँ भी साहित्य चर्चा में बहुत ज़रूरी सा हो रहा है। इससे न जाने कब पीछा छूटेगा? हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को 64 कलाओं में गिनना ठीक नहीं समझा था।

अब यहाँ पर रसात्मक अनुभूति की उस विशेषता का प्रचार करना चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से पृथक् करती प्रतीत हुई है। इस विशेषता का निरूपण हमारे यहाँ साधाणीकरण के अंतर्गत किया गया है। साधाणीकरण का अभिप्राय यह है कि किसी काव्य में वर्णित आलंबन केवल भाव की व्यंजना करने वाले पात्र (आश्रय) का ही आलंबन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोता का भी एक ही नहीं अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी आलंबन हो जाता है। अत: उस आलंबन के प्रति व्यंजित भाव में पाठकों या श्रोताओं का भी हृदय योग देता हुआ उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि रस दशा में अपनी पृथक् सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है। अर्थात् काव्य में प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से संबद्धा रूप में नहीं देखते, अपनी योगक्षेम, वासना की उपाधिा से ग्रस्त हृदय द्वारा ग्रहण नहीं करते, बल्कि निर्विशेष शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी को पाश्चात्य समीक्षा पद्धति में अहं का विसर्जन और नि:संगता (Impersonality and Detachment) कहते हैं। इसी को चाहे रस का लोकोत्तारत्व या ब्रह्मानंद सहोदरत्व कहिए चाहे विभावन व्यापार का अलौकिकत्व। अलौकिकत्व का अभिप्राय इस लोक से संबंध न रखने वाली कोई स्वर्गीय विभूति नहीं। इस प्रकार के केवल भाव व्यंजक (तथ्य बोधक नहीं) और स्तुति परक शब्दों को समीक्षा के क्षेत्र में घसीटकर पश्चिम में इधर अनेक प्रकार के अर्थशून्य वागाडंबर खड़े किए गए थे। 'कला कला के लिए' नामक सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार डॉ. ब्रैडले बोले 'काव्य आत्मा है'। डॉ. मकेल साहब ने फरमाया, 'काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है'।

(Poetry is a Spirit.

—Bradley

Poetry is a continuous substance or energy whose progress is immortal.

—Maekal)

बंगभाषा के प्रसाद से हिंदी में भी इस प्रकार के अनेक मधुर प्रलाप सुनाई पड़ा करते हैं।

अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलंबनों के कल्पना में उपस्थित होने पर साधाणीकरण होता है उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ आलंबनों के प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलंबनों के संबंध में लोक के साथ या कम से कम सहृदयों के साथ हमारा तादात्म्य रहता है। ऐसे विषयों या आलंबनों के प्रति हमारा जो भाव रहता है वही भाव और भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है, वे हमारे और लोक के सामान्य आलंबन रहते हैं। साधाणीकरण के प्रभाव से काव्य श्रवण के समय व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता है, वैसा ही प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति के समय भी कुछ दशाओं में होता है। अत: इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अंतर्गत मानने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य जाति के सामान्य आलंबनों के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुभूति में योग देंगे और यदि दूसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा हृदय योग देगा। इसके लिए आवश्यकता इतनी ही है कि हमारी आँखों के सामने जो विषय उपस्थित हों वे मनुष्य मात्र या सहृदय मात्र के भावात्मक सत्व पर प्रभाव डालने वाले हों। रस में पूर्णतया मग्न करने के लिए काव्य में भी यह आवश्यक होता है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यत: सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक रस में पूर्णतया लीन करने की शक्ति उसमें नहीं होती। किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी अत्यंत कुरूप और दु:शील स्त्री पर प्रेम हो सकता है पर उस स्त्री के वर्णन द्वारा ऋंगार रस का आलंबन नहीं खड़ा हो सकता। अत: वह काव्य भाव व्यंजक मात्र होगा, विभाव का प्रतिष्ठापक कभी नहीं होगा। उसमें विभावन व्यापार हो ही न सकेगा। इसी प्रकार रौद्र रस के वर्णन में जब तक आलबंन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव व्यंजक मात्र रहेगा, उसका विभावपक्ष या तो शून्य होगा अथवा अशक्त। पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना रस में पूर्ण मग्नता हो नहीं सकती। अत: केवल भाव व्यंजक काव्यों में होता यह है कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी कल्पना और रुचि के अनुसार आलंबन का आरोप या आक्षेप किए रहता है।

जैसा कि ऊपर कह आए हैं, रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण ठहराए गए हैं—

(1) अनुभूति काल में अपने व्यक्तित्व के संबंध की भावना का परिहार, और

(2) किसी भाव के आलंबन का सहृदय मात्र के साथ साधाणीकरण अर्थात् उस आलंबन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी भाव का उदय।

यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यक्ष उपस्थित आलंबनों के प्रति जगने वाले भावों की अनुभूतियों पर घटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भावों में तो ये बातें कुछ ही दशाओं में या कुछ अंशों तक घटित होती हैं और कुछ में बहुत दूर तक या बराबर।

'रति भाव' को लीजिए। गहरी प्रेमानुभूति की दशा में मनुष्य रस लोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन-बदन की सुधा नहीं रहती, वह सब कुछ भूल कभी फूला-फूला फिरता है, कभी खिन्न पड़ा रहता है। हर्ष, विषाद, स्मृति इत्यादि अनेक संचारियों का अनुभव वह बीच-बीच में अपना व्यक्तित्व भूला हुआ करता है। पर अभिलाष, औत्सुक्य आदि कुछ दशाओं में अपने व्यक्तित्व का संबंध जितना ही अधिक और घनिष्ठ होकर अंत:करण में स्फुट रहेगा, प्रेमानुभूति उतनी ही रसकोटि के बाहर रहेगी। 'अभिलाष' में जहाँ अपने व्यक्तित्व का संबंध अत्यंत अल्प या सूक्ष्म रहता है, जैसे रूप अवलोकन मात्र का अभिलाष; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस बात का अभिलाष वहाँ वास्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुई होती है। आलंबन के साधाणीकरण के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि रति भाव की पूर्ण पुष्टि के लिए कुछ काल अपेक्षित होता है। पर अत्यंत मोहक आलंबन को सामने पाकर कुछ क्षणों के लिए तो प्रेम के प्रथम अवयव—(देखिए लोभ और प्रीति नामक प्रबंध पृष्ठ 69) का उदय एक साथ बहुतों के हृदय में होगा। वह अवयव है, अच्छा या रमणीय लगना।

'हास' में भी यही बात होती है कि जहाँ उसका पात्र सामने आया कि मनुष्य अपना सारा दु:ख-सुख भूल एक विलक्षण आह्लाद का अनुभव करता है, जिसमें बहुत से लोग एक साथ योग देते हैं।

अपने निज के लाभ वाले विकट कर्म की ओर जो उत्साह होगा वह तो रसात्मक होगा, पर जिस विकट कर्म को हम लोक-कल्याणकारी समझेंगे, उसके प्रति हमारे उत्साह की गति हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति के संकुचित मंडल से बद्धा न रहकर बहुत व्यापक होगी। स्वदेश प्रेम के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस भरी उमंग के साथ कोई कठिन या दुष्कर कार्य करने के लिए निकलते हैं, वह वीरत्व की रसात्मक अनुभूति है।

(आज-कल के बहुत गंभीर अंग्रेज़ समालोचक रिचर्ड्स (I.A. Richards) को भी कुछ दशाओं में वास्तविक अनुभूति के रसात्मक होने का आभास सा हुआ है, जैसा कि इन पंक्तियों से प्रकट होता है—

There is no such gulf between Poetry and life as over-literary person sometimes suppose There is no gap between our every day emotional life and the material or poetry. The verbal expression of this life, at its finest is forced to use the technique of poetry, XXX If we do not live in consonance with good poetry, we must live in consonance with bad poetry, I do not see how we can avoid the conclusion that a general insensitivity to poetry does witness allow level of general imaginative life. —Practical Criticism (Summary)

क्रोध, भय, जुगुप्सा और करुणा के संबंध में साहित्य प्रेमियों को शायद कुछ अड़चन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक अनुभूति दु:खात्मक होती है। रसास्वाद आनंदस्वरूप कहा गया है। अत: दु:खरूप अनुभूति रस के अंतर्गत कैसे ली जा सकती है, यह प्रश्न कुछ गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा। पर 'आनंद' शब्द को व्यक्तिगत सुखभोग से स्थूल अर्थ में ग्रहण करना मुझे ठीक नहीं जँचता। उसका अर्थ मैं हृदय का व्यक्तिबद्धा दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही उपयुक्त समझता हूँ। इस दशा की प्राप्ति के लिए समय समय पर प्रवृत्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आँसुओं के संबंध में यह कहना कि 'आनंद में भी तो आँसू आते हैं' केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दु:ख ही का अनुभव करते हैं। 'हृदय की मुक्त दशा' में होने के कारण वह दु:ख भी रसात्मक होता है।

अब क्रोध आदि को अलग-अलग देखिए। यदि हमारे मन में किसी ऐसे के प्रति क्रोध है जिसने हमें या हमारे किसी संबंधी को पीड़ा पहुँचाई है तो उस क्रोध में रसात्मकता न होगी।

पर किसी लोकपीड़क या क्रूरकर्मा अत्याचारी को देख-सुनकर जिस क्रोध का संचार हममें होगा वह रसकोटि का होगा जिसमें प्राय: सब लोग योग देंगे। इसी प्रकार यदि किसी झाड़ी से शेर निकलता देख हम भय से काँपने लगें तो यह भय हमारे व्यक्तित्व से इतना अधिक संबद्धा रहेगा कि आलंबन के पूर्ण स्वरूप ग्रहण का अवकाश न होगा और हमारा ध्यान अपनी ही मृत्यु, पीड़ा आदि परिणामों की ओर रहेगा। पर जब हम किसी वस्तु की भयंकरता को, अपना ध्यान छोड़, लोक से संबद्धा देखेंगे तब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे रहेंगे। इसी प्रकार किसी सड़ी गली दुर्गंधयुक्त वस्तु के प्रत्यक्ष सामने आने पर हमारी संवदेना का जो क्षोभपूर्ण संकोच होगा वह तो स्थूल होगा पर किसी ऐसे घृणित आचरण वाले के प्रति जिसे देखते ही लोक रुचि के विघात या आकुलता की भावना हमारे मन में होगी, हमारी जुगुप्सा रसमयी होगी।

'शोक' को लेकर विचार करने पर हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट हो जाता है। अपनी इष्ट हानि या अनिष्ट प्राप्ति से जो 'शोक' नामक वास्तविक दु:ख होता है वह तो रस कोटि में नहीं आता, पर दूसरों की पीड़ा, वेदना देख जो करुणा जगती है उसकी अनुभूति सच्ची रसानुभूति कही जा सकती है। 'दूसरों' से तात्पर्य ऐसे प्राणियों से है जिनसे हमारा कोई विशेष संबंध नहीं। 'शोक' अपनी निज की इष्ट हानि पर होता है और 'करुणा' दूसरों की दुर्गति या पीड़ा पर होती है। यही दोनों में अंतर है। इसी अंतर को लक्ष्य करके काव्यगत पात्र (आश्रय) के शोक की पूर्ण व्यंजना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को आचार्यों ने शोकरस न कहकर 'करुणरस' कहा है। करुणा ही एक ऐसा व्यापक भाव है जिसकी प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति सब रूपों में और सब दशाओं में रसात्मक होती है। इसी से भवभूति ने करुणरस को ही रसानुभूति का मूल माना और अँग्रेज़ कवि शेली ने कहा कि 'सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले।

अब प्रकृति के नाना रूपों पर आइए। अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को सामने प्रत्यक्ष देख हम जिस मधुर भावना का अनुभव करते हैं, क्या उसे रसात्मक मनना चाहिए? जिस समय दूर तक फैले हरे भरे टीलों के बीच से घूम-घूमकर बहते हुए स्वच्छंद नालों, इधर उधर उभरी हुई बेडौल चट्टानों और रंग-बिरंगे फूलों से गुछी हुई झाड़ियों की रमणीयता में हमारा मन रमा रहता है, उस समय स्वार्थमय जीवन की शुष्कता और विरसता से हमारा मन कितनी दूर रहता है। यह रसदशा नहीं तो और क्या है? उस समय हम विश्वकाव्य के एक पृष्ठ के पाठक के रूप में रहते हैं। इस अनंत दृश्यकाव्य के हम सदा कठपुतली की तरह काम करने वाले अभिनेता ही नहीं बने रहते, कभी-कभी सहृदय दर्शक की हैसियत को भी पहुँच जाते हैं। जो इस दशा को नहीं पहुँचते उनका हृदय बहुत संकुचित या निम्नकोटि का होता है। कविता उनसे बहुत दूर की वस्तु होती है; कवि वे भले ही समझे जाते हों। शब्द काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक् कोई अंतर्वृत्ति नहीं है बल्कि उसी का एक उदात्त और अवदात्ता स्वरूप है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित भाव ही रसरूप में जगा करते हैं। यह वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भावपरंपरा का मनुष्य जाति की अंत:प्रकृति में निहित संचय है।

स्मृत रूप विधान

जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी-कभी रसात्मक होता है। जब हम जन्मभूमि या स्वदेश का, बाल सखाओं का, कुमार अवस्था के अतीत दृश्यों और परिचित स्थानों आदि का स्मरण करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। नीति कुशल लोग लाख कहा करें कि 'बीती ताहि बिसारि दे,' 'गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ?' पर मन नहीं मानता, अतीत के मधु-स्रोत में कभी-कभी अवगाहन किया ही करता है। ऐसा स्मरण वास्तविक होने पर भी रसात्मक होता है। हम सचमुच स्मरण करते हैं और रसमग्न होते हैं।

स्मृति दो प्रकार की होती है (क) विशुद्ध स्मृति और (ख) प्रत्यक्षाश्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान।

(1) Our sweetest songs are those that tell of sandest thought—‘To a skylark’.

(क) विशुद्ध स्मृति

यों तो नित्य न जाने कितनी बातों को हम स्मरण किया करते हैं पर इनमें से कुछ बातों का स्मरण ऐसा होता है जो हमारी मनोवृत्ति को शरीर यात्रा के विधानों की उलझन से अलग करके शुद्ध मुक्त भाव भूमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या यौवनकाल के अतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के स्थलों का स्मरण ऐसा ही होता है। 'स्मरण' संचारी भावों में माना गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि स्मरण रसकोटि में तभी आ सकता है जबकि उसका लगाव किसी स्थायी भाव से हो। किसी को कोई बात भूल गई हो और फिर याद हो जाए, या कोई वस्तु कहाँ रखी है, यह ध्यान में आ जाए तो ऐसा स्मरण रस क्षेत्र के भीतर न होगा। अब रहा यह कि वास्तविक स्मरण किसी काव्य में वर्णित स्मरण नहीं कैसे स्थायी भावों के साथ संबंध होने पर रसात्मक होता है। रति, हास और करुणा से संबद्धा स्मरण ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है।

'लोभ और प्रीति' नामक निबंध में हम रूप, गुण आदि से स्वतंत्र साहचर्य को भी प्रेम का एक सबल कारण बता चुके हैं। इस साहचर्य का प्रभाव सबसे प्रबल रूप में स्मरण काल के भीतर देखा जाता है। जिन व्यक्तियों की ओर हम कभी विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम चिढ़ते या लड़ते झगड़ते थे, देश या काल का लंबा व्यवधान पड़ जाने पर हम उनका स्मरण प्रेम के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर आते-जाते केवल हमारी नज़र पड़ा करती थी, जिनको सामने पाकर हम किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे, वे भी हमारी स्मृति में मधु में लिपटी हुई आती हैं। इस माधुर्य का रहस्य क्या है? जो हो, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी यह कालयात्रा, जिसे जीवन कहते हैं, जिन-जिन रूपों के बीच से होती चली आती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक सत्ता के अंतर्भूत करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से वहाँ तक वह एक भावसत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है। ज्ञानप्रसार के साथ-साथ रागात्मिका वृत्ति का यह प्रसार एकीकरण या समन्विति की एक प्रक्रिया है। ज्ञान हमारी आत्मा के तटस्थ (Transcendent) स्वरूप का संकेत है, रागात्मक हृदय उसके व्यापक (Immanent) स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय ईश्वर है। किसी व्यक्ति या वस्तु को जानना ही वह शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति या वस्तु को हमारी अंतस्सत्ता में सम्मिलित कर दे, वह शक्ति हैराग या प्रेम।

जैसा कह आए हैं, रति, हास और करुणा से संबद्धा स्मरण अधिकतर रस क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रिय का स्मरण, बाल सखाओं का स्मरण, अतीत जीवन के दृश्यों का स्मरण ही प्राय: रतिभाव से संबद्धा स्मरण होता है। किसी दीन-दु:खी का पीड़ित व्यक्ति के उसकी विवर्ण आकृति, चेष्टा आदि के स्मरण का लगाव करुणा से होता है। दूसरे भावों के आलंबनों का स्मरण भी कभी-कभी रस-सिक्त होता है पर वहीं जहाँ हम सहृदय द्रष्टा के रूप में रहते हैं अर्थात् जहाँ आलंबन केवल हमारी ही व्यक्तिगत भावसत्ता से संबद्धा नहीं, संपूर्ण नरजीवन की भावसत्ता से संबद्धा होते हैं।

(ख) प्रत्यभिज्ञान

अब हम उस प्रत्यक्ष मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा-सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत-सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति को हमने कहीं देखा और देखने के साथ ही स्मरण किया कि यह वही है जो अमुक स्थान पर उस दिन बहुत से लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था। वह व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसके सहारे से हमारे मन में झगड़े का वह सारा दृश्य उपस्थित हो गया जिसका वह एक अंग था। 'यह वही है' इन्हीं शब्दों में प्रत्यभिज्ञान की व्यंजना होती है।

स्मृति के समान प्रत्यभिज्ञान में भी रस संचार की बड़ी गहरी शक्ति होती है। बाल्य या कौमार जीवन के किसी साथी के बहुत दिनों पीछे सामने आने पर कितने पुराने दृश्य हमारे मन के भीतर उमड़ पड़ते हैं और हमारी वृत्ति उनके माधुर्य में किस प्रकार मग्न हो जाती है। किसी पुराने पेड़ को देखकर हम कहने लगते हैं कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे हम अपने अमुक अमुक साथियों के साथ बैठा करते थे। किसी घर या चबूतरे को देखकर भी अतीत दृश्य इसी प्रकार हमारे मन में आ जाते हैं और हमारा मन कुछ और हो जाता है। कृष्ण के गोकुल से चले जाने पर वियोगिनी गोपियाँ जब-जब यमुना तट पर आ जाती हैं तब-तब उनके भीतर यही भावना उठती है कि 'यह वही यमुना तट है' और उनका मन काल का परदा फाड़ अतीत के उस दृश्य क्षेत्र में जा पहुँचता है जहाँ श्रीकृष्ण गोपियों के साथ उस तट पर विचरते थे।

मन ह्वै जात अजौं वहै वा जमुना के तीर।

प्राचीन कवियों ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का बराबर विधान किया है। हृदय की गूढ़ वृत्तियों के सच्चे पारखी भावमूर्ति भवभूति ने शंबूक का वधा करके दंडकारंय के बीच फिरते हुए राम के मुख से प्रत्यभिज्ञान की बड़ी मार्मिक व्यंजना कराई है।

ऐते त एव गिरयो विरुवंमयूरा

स्तान्येवमत्ता हरिणानि वनस्थलानि।

आमंजु वंजुललतानि च तान्यमूनि

नीरंधार नील निचुलानि सरित्ताटानि।—(उत्तररामचरित)

एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रसात्मक प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए ही उक्त कवि ने उत्तररामचरित में चित्रशाला का समावेश किया है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यभिज्ञान की रसात्मक दशा में मनुष्य मन में आई हुई वस्तुओं में ही रमा रहता है, अपने व्यक्तित्व को पीछे डाले रहता है।

दशा की विपरीतता की भावना लिए हुए जिस प्रत्यभिज्ञान का उदय होता है उसमें करुण वृत्ति के संचालन की बड़ी गहरी शक्ति होती है। कवि और वक्ता बराबर उसका उपयोग करते हैं, जब हम किसी ऐसी बस्ती, ग्राम या घर के खंडहर को देखते हैं जिनमें किसी समय हमने बहुत चहल-पहल या सुख समृद्धि देखी थी तब 'यह वही है' की भावना हमारे हृदय को एक अनिर्वचनीय करुणस्रोत में मग्न करती है। अंग्रेज़ी के परम भावुक कवि गोल्डस्मिथ ने एक अत्यंत मार्मिक स्वरूप दिखाने के लिए ही 'ऊजड़ ग्राम' की रचना की थी।

स्मृत्याभास कल्पना

अब तक हमने रसात्मक स्मरण और रसात्मक प्रत्यभिज्ञान को विशुद्ध रूप में देखा है अर्थात् ऐसी बातों के स्मरण का विचार किया है जो पहले कभी हमारे सामने हो चुकी हैं। अब हम उस कल्पना को लेते हैं जो स्मृति या प्रत्यभिज्ञान में पहले देखी हुई वस्तुओं या बातों के स्थान पर या तो पहले सुनी या पढ़ी हुई बातें हुआ करती हैं अथवा अनुमान द्वारा पूर्णतया निश्चित। बुद्धि और वाणी के प्रसार द्वारा मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष बोध तक ही परिमित नहीं रहता, वर्तमान के आगे-पीछे भी जाता है। आगे आने वाली बातों से यहाँ प्रयोजन नहीं; प्रयोजन है अतीत से। अतीत की कल्पना भावुकों में स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करती है और कभी-कभी अतीत का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप ग्रहण करती है। ऐसी कल्पना के विशेष मार्मिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य का आधार लेकर खड़ी होती है। इसका आधार या तो आप्त शब्द (इतिहास) होता है अथवा शुद्ध अनुमान।

पहले हम स्मृत्याभास कल्पना के उस स्वरूप को लेते हैं, जिसका आधार आप्त शब्द या इतिहास होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है वैसे ही समष्टि रूप में अतीत नर जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। इसकी मार्मिकता भी निज के अतीत जीवन की स्मृति की मार्मिकता के ही समान होती है। मानव जीवन की चिरकाल से चली आती हुई अखंड परंपरा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखंडता और व्यापकता का आभास देती है। यह स्मृति स्वरूप कल्पना कभी-कभी प्रत्यभिज्ञान का भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना या दृश्य के ब्योरों को कहीं बैठे-बैठे हम मन में लाया करते हैं और कभी-कभी उनमें लीन हो जाते हैं, वैसे ही किसी इतिहास प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना चट उस स्थल पर घटित किसी मार्मिक पुरानी घटना अथवा उससे संबंध रखने वाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है, जहाँ से हम फिर वर्तमान की ओर लौटकर कहने लगते हैं कि 'यह वही स्थल है जो कभी सजावट से जगमगाता था, जहाँ अमुक सम्राट सभासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे, यह वही फाटक है जिस पर ये वीर अद्भुत पराक्रम के साथ लड़े थे इत्यादि।' इस प्रकार हम उस काल से लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के प्रसार का आरोप क्या अनुभव करते हैं।

सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी ही गहरी भावुकता होगी, जितनी ही तत्पर कल्पना शक्ति होगी उसके मन में उतने ही अधिक ब्योरे आएँगे और पूर्ण चित्र खड़ा होगा। इतिहास का कोई भावुक और कल्पना संपन्न पाठक यदि पुरानी दिल्ली, कन्नौज, थानेसर, चित्तौड़, उज्जयिनी, विदिशा इत्यादि के खंडहरों पर पहले पहल भी जा खड़ा होता है तो उसके मन में वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हें उसने इतिहासों में पढ़ा था या लोगों से सुना था। यदि उसकी कल्पना तीव्र और प्रचुर हुई तो बड़े-बड़े तोरणों से युक्त उन्नत प्रसादों की, उत्तारीय और उष्णीषधारी नागरिकों की, अलक्तरंजित चरणों में पड़े हुए नूपुरों की झंकार की, कटि के नीचे लटकती हुई कांची के लड़ियों की, धूप वासित केश कलाप और पत्राभंग मंडित गंडस्थल की भावना उसके मन में चित्र सी खड़ी होगी। उक्त नगरों का यह रूप उसने कभी देखा नहीं है, पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की कल्पना उसके भीतर संस्कार के रूप में जग गई है जो उन नगरों के ध्वंसावशेष के प्रत्यक्ष दर्शन से जग जाती है।

एक बात कह देना आवश्यक है कि आप्त वचन या इतिहास के संकेत पर चलने वाली कल्पना या मूर्त भावना अनुमान का भी सहारा लेती है। किसी घटना का वर्णन करने में इतिहास इस घटना के समय की रीति, वेशभूषा, संस्कृति आदि का ब्योरा नहीं देता चलता। अत: किसी ऐतिहासिक काल का कोई चित्र मन में लाते समय ऐसे ब्योरों के लिए अपनी जानकारी के अनुसार हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है।

यह तो हुई आप्त शब्द या इतिहास पर आश्रित स्मृति रूपी या प्रत्यभिज्ञानरूपी कल्पना। एक प्रकार की प्रत्यभिज्ञानरूपी कल्पना और होती है जो बिलकुल अनुमान के सहारे पर खड़ी होती और चलती है। यदि हम एकाएक किसी अपरिचित स्थान के खंडहरों में पहुँच जाते हैं जिसके संबंध में हमने कहीं कुछ सुना या पढ़ा नहीं है तो भी गिरे पड़े मकानों, दीवारों, देवालयों आदि को सामने पाकर हम कभी-कभी कह बैठते हैं कि 'यह वही स्थान है जहाँ कभी मित्रों की मंडली जमती थी, रमणियों का हास विलास होता था, बालकों का क्रीड़ा रव सुनाई पड़ता था इत्यादि।' कुछ चिह्न पाकर केवल अनुमान के संकेत पर ही कल्पना इन रूपों और व्यापारों की योजना में तत्पर हो गई। ये रूप और व्यापार हमारे जिस मार्मिक रागात्मक भाव के आलंबन होते हैं उनका हमारे व्यक्तिगत योगक्षेम से कोई संबंध नहीं, अत: उसकी रसात्मकता स्पष्ट है।

अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थ परायण लाख कहा करें कि 'गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा' पर हृदय नहीं मानता, बार-बार अतीत की ओर जाया करता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच-बीच में हमारी आँखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है; आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य परदा रहता है। बीती बिसारने वाले 'आगे की सुधा' रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को सँभालने और आगे की सुधा रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता और भावुकता का भंग केवल धर्म की निष्ठुर क्रीड़ा।

कुशल यही है कि जिनका दिल सही सलामत है, जिनका हृदय मारा नहीं गया है, उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है। क्यों जाती है, क्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता। अतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्नलोक है, इसमें संदेह नहीं। अत: यदि कल्पना लोक के सब खंडों को सुखपूर्ण मन लें तब तो प्रश्न टेढ़ा नहीं रह जाता। झट से यह कहा जा सकता है कि वह सुख प्राप्त करने जाती है। पर क्या ऐसा माना जा सकता है? हमारी समझ में अतीत की ओर मुड़-मुड़कर देखने की प्रवृत्ति सुख-दु:ख की भावना से परे है। स्मृतियाँ हमें केवल सुखपूर्ण दिनों की झाँकियाँ नहीं समझ पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्म स्पर्श करती हैं, बस इतना ही हम कह सकते हैं। यही बात स्मृत्याभास कल्पना के संबंध में भी समझनी चाहिए। इतिहास द्वारा ज्ञात बातों की मूर्त भावना कितनी मार्मिक, कितनी लीन करने वाली होती है, न सहृदयों से छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अंत:प्रकृति पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। जैसा कि कहा जा चुका है इसमें स्मृति की सजीवता होती है। इस मार्मिक प्रभाव और सजीवता का मूल है सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के कारण ही कल्पना स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करती है। कल्पना के इस स्वरूप की सत्य मूलक सजीवता और मार्मिकता का अनुभव करके ही संस्कृत के पुराने कवि अपने महाकाव्य और नाटक इतिहास पुराण के किसी वृत्त का आधार लेकर रचा करते थे।

'सत्य' से यहाँ अभिप्राय केवल वस्तुत: घटित वृत्त ही नहीं, निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली आ रही है, वह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न हो, तो भी लोगों के विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्मृति स्वरूप कल्पना का आधार हो जाती है। आवयश्क होता है केवल इस बात का बहुत दिनों से जमा हुआ विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास सर्वथा विरुद्ध प्रमाण उपस्थित होने पर विचलित हो जाएगा तो वैसी सजीव कल्पना न जगेगी। संयोगिता के स्वयंवर की कथा को लेकर कुछ काव्य और नाटक रचे गए। ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा वह सारी कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अत: इतिहास के ज्ञाताओं के लिए उन काव्यों या नाटकों में वर्णित घटना का ग्रहण शुद्ध कल्पना की वस्तु के रूप में होगा, स्मृत्याभास कल्पना की वस्तु के रूप में नहीं।

पहले कहा जा चुका है कि मानव जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप देखने के लिए दृष्टि जैसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी अतीत के क्षेत्र के बीच ही वह होती है। वर्तमान में तो हमारे व्यक्तिगत राग द्वेष से वह ऐसी बँधी रहती है कि हम बहुत सी बातों को देखकर भी नहीं देखते। प्रसिद्ध प्राचीन नगरों और गढ़ों के खंडहर, राजप्रासाद आदि जिस प्रकार सम्राटों के ऐश्वर्य, विभूति, प्रताप, आमोद-प्रमोद और भोग-विलास के स्मारक हैं, उसी प्रकार उनके अवसाद, विशाद, नैराश्य और घोर पतन के। मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुख-सौंदर्य की वासना अभिव्यक्त होकर जगत् के किसी छोटे या बड़े खंड को अपने रंग में रंगकर मानुषी सजीवता प्रदान करती है। देखते-देखते काल उस वासना के आश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता है। धीरे-धीरे उनका चढ़ाया हुआ ऐश्वर्य विभूति का वह रंग भी मिटता जाता है। जो कुछ शेष रह जाता है वह बहुत दिनों तक ईंट पत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। संसार का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी समझकर सुनता है, क्योंकि उसके भीतर झलकता है जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप।

कुछ व्यक्तियों के स्मारक चिह्न तो उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक बन जाते हैं और उसी प्रकार हमारी घृणा या प्रेम के आलंबन हो जाते हैं जिस प्रकार लोक के बीच अपने जीवनकाल में वे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति घृणा या प्रेम को अपने पीछे भी बहुत दिनों तक जगत् में जगाते रहते हैं। ये स्मारक न जाने कितनी बातें अपने पेट में लिए कहीं खड़े, कहीं बैठे, कहीं पड़े हैं।

किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही शायद काल की कृपा से बने रह जाते हैं अथवा जान-बूझकर छोड़े जाते हैं। जान-बूझकर कुछ स्मारक छोड़े जाने की कामना भी मनुष्य की प्रकृति के अंतर्गत है। अपनी सत्ता के सर्वथा लोप की भावना मनुष्य को असह्य है। अपनी भौतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता, अत: वह चाहता है कि उस सत्ता की स्मृति ही किसी जनसमुदाय के बीच बनी रहे। बाह्य जगत् में नहीं तो अंतर्जगत् के किसी खंड में ही वह बना रहना चाहता है। इसे हम अमरत्व की आकांक्षा या आत्मा के नित्यत्व का इच्छात्मक आभास कह सकते हैं। अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए कुछ मनस्वी कला का सहारा लेते हैं और उसके आकर्षक सौंदर्य की प्रतिष्ठा करके विस्मृति के खर्व में झोंकने वाले काल के हाथों को बहुत दिनों तक सहस्रों वर्ष तक थामे रहते हैं। इस प्रकार ये स्मारक काल के हाथों को कुछ थामकर मनुष्य की कई पीढ़ियों की आँखों से आँसू बहवाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होने वाले मनुष्यों को अपने लिए रुलाना चाहता है।

सम्राटों की अतीत जीवन लीला के ध्वस्त रंगमंच वैषम्य की एक विशेष भावना जगाते हैं। उनमें जिस प्रकार भाग्य के ऊँचे से ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित रहता है, वैसे ही गहरे से गहरे पतन का भी। जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता है, गिरने पर वह उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शकों को उसके उत्थान की ऊँचाई जितनी कुतूहलपूर्ण और विस्मयकारिणी होती है, उतनी ही उसके पतन की गहराई मार्मिक और आकर्षक होती है। असामान्य की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दौड़ती है और टकटकी भी अधिक लगती है। अत्यंत ऊँचाई से गिरने का दृश्य कोई कुतूहल के साथ देखता है, कोई गंभीर वेदना के साथ।

जीवन तो जीवन, चाहे राजा का हो चाहे रंक का। उसके सुख और दु:ख दो पक्ष होंगे ही। इनमें से कोई पक्ष स्थिर नहीं रह सकता। संसार और स्थिरता? अतीत के लंबे चौड़े मैदान के बीच इन उभय पक्षों की घोर विषमता सामने रखकर कोई भावुक जिस भाव धारा में डूबता है उसी में औरों को डुबाने के लिए शब्द स्रोत भी बहाता है। इस पुनीत भावधारा के अवगाहन करने से वर्तमान की अपने पराए की लगी लिपटी मैल छँटती है और हृदय स्वच्छ होता है। ऐतिहासिक व्यक्तियों या राजकुलों के जीवन की जिन विषमताओं की ओर सबसे अधिक ध्यान जाता है, वे प्राय: दो ढ़ंग की होती हैं सुख-दु:ख संबंधिनी तथा उत्थान-पतन संबंधिनी। सुख-दु:ख की विषमता की ओर जिसकी भावना प्रवृत्त होगी वह एक ओर तो जीवन का भोग पक्ष यौवन मद, विलास की प्रभूत सामग्री, कला सौंदर्य की जगमगाहट, राग-रंग और आमोद-प्रमोद की चहल-पहल और दूसरी ओर अवसाद, नैराश्य, कष्ट, वेदना इत्यादि के दृश्य मन में लाएगा। बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि की भावना वह इतिहास विज्ञ पाठक की सहृदयता पर छोड़ देगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सुख और दु:ख के बीच का वैषम्य जैसा मार्मिक होता है वैसा ही उन्नति और अवनति, प्रताप और दास के बीच का भी। इस वैषम्य प्रदर्शन के लिए एक ओर तो किसी के पतन काल के असामर्थ्य, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के दृश्य सामने रखे जाते हैं, दूसरी ओर उसके ऐश्वर्यकाल के प्रताप, तेज़, पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किए जाते हैं।

इस दु:खमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्तिशालिनी निकली। न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छाँटती संसार का कायापलट करती चली आ रही है। वह शायद अनंत है, 'आनंद' का अनंत प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को साथ लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम 'काम' है। यद्यपि देखने में 'अर्थ' और 'काम' अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो 'अर्थ' 'काम' का ही एक साधन ठहरता है, साध्य रहता है काम या सुख ही। अर्थ है संचय, आयोजन और तैयारी की भूमि, काम भोग भूमि है। मनुष्य कभी अर्थभूमि पर रहता है कभी काम भूमि पर। अर्थ और काम के बीच जीवन बाँटता हुआ वह चला चलता है। दोनों का ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण है। जो अनन्य भाव से अर्थ साधन में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा, जो आँख मूँदकर कामचर्या में ही लिप्त रहेगा, वह किसी अर्थ का न रहेगा। अकबर के जीवन में अर्थ और काम का सामंजस्य रहा। औरंगज़ेब बराबर अर्थभूमि पर ही रहा। मुहम्मदशाह सदा काम भूमि पर ही रहकर रंग बरसाते रहे।

कल्पना

काव्य वस्तु का सारा रूप विधान इसी की क्रिया से होता है। आजकल तो 'भाव' की बात दब सी गई है, केवल इसी का नाम लिया जाता है, क्योंकि 'कवि की नूतन सृष्टि' केवल इसी की कृति समझी जाती है। पर जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हैं, काव्य के प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है और हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श तभी होता है जब जगत् या जीवन का कोई सुंदर रूप, मार्मिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित होता है। ऐसी दशा या तथ्य की चेतना से मन में कोई भाव जागता है जो उस दशा या तथ्य की मार्मिकता का पूर्ण अनुभव करने और कराने के लिए उसके कुछ चुने हुए ब्योरों की मूर्त भावनाएँ खड़ी करता है। कल्पना का यह प्रयोग प्रस्तुत के संबंध में समझना चाहिए जो विभाव पक्ष के अंतर्गत है। ऋंगार, रौद्र, वीर, करुण आदि रसों के आलंबनों और उद्दीपनों के वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन सब इसी विभावपक्ष के अंतर्गत हैं।

सारा रूप विधान कल्पना ही करती है अत: अनुभव कहे जाने वाले व्यापारों और चेष्टाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया जाता है वह भी कल्पना ही द्वारा। पर भावों के द्योतक शारीरिक व्यापार या चेष्टाएँ परिमित होती हैं, वे रूढ़ या बँधी हुई होती हैं। उनमें नएपन की गुंजाइश नहीं, पर आश्रय के वचनों की अनेकरूपता की कोई सीमा नहीं। इन वचनों की भी कवि द्वारा कल्पना ही की जाती है।

वचनों द्वारा भाव व्यंजना के क्षेत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छंदता रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की कोई सीमा नहीं। उसका प्रसार लोक का अतिक्रमण कर सकता है। उसकी सम्यक् व्यंजना के लिए प्रकृति के वास्तविक विधान कभी-कभी पर्याप्त नहीं जान पड़ते। मन की गति का वेग अबाधा होता है। प्रेम के वेग में प्रेमी प्रिय को अपनी आँखों में बसा हुआ कहता है, उसके पाँव रखने के लिए पलकों के पाँवड़े बिछाता है। उसके अभाव में दिन के प्रकाश में भी चारों ओर शून्य या अंधकार देखता है, अपने शरीर की भस्म उड़ाकर उसके पास तक पहुँचाना चाहता है। इसी प्रकार क्रोध के वेग में मनुष्य शत्रु को पीसकर चटनी बना डालने के लिए खड़ा होता है, उसके घर को खोदकर तालाब बना डालने की प्रतिज्ञा करता है। उत्साह या वीरता की उमंग में वह समुद्र पाट देने, पहाड़ों को उखाड़ फेंकने का हौसला प्रकट करता है।

ऐसे लोकोत्तर विधान करने वाली कल्पना में भी यह देखा जाता है कि जहाँ कार्यकारण विवेचनपूर्वक वस्तु व्यंजना का टेढ़ा रास्ता पकड़ा जाता है, वहाँ वैचित्र्य ही वैचित्र्य रह जाता है, मार्मिकता दब जाती है, जैसे यदि कोई कहे कि 'कृष्ण के वियोग में राधा का दिन-रात रोना सुनकर लोग घर-घर में नावें बनवा रहे हैं, तो यह कथन मार्मिकता की हद के बाहर जान पड़ेगा।

विभाव-पक्ष के ही अंतर्गत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं और व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सौंदर्य, माधुर्य, दीप्ति, कांति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हैं। ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करने वाली प्रतिभा भी विभाव विधायिनी ही समझनी चाहिए। कवि कभी-कभी सौंदर्य, माधुर्य, दीप्ति इत्यादि की अनूठी सृष्टि खड़ी करने के लिए चारों ओर से सामग्री एकत्र करके पराकाष्ठा को पहुँची हुई लोकोत्तर योजना करते हैं। यह भी कवि कर्म के अंतर्गत है, पर सर्वत्र अपेक्षित उसकी कोई नित्य प्रक्रिया नहीं। मन के भीतर लोकोत्तर उत्कर्ष की झाँकियाँ तैयार करना भी कल्पना का एक काम है। इस काम में कविता उसे प्राय: लगाया करती है। कुछ लोग तो कल्पना और कविता का यही काम ही बताते हैं ख़ासकर वे लोग जो काव्य को स्वप्न का सगा भाई मानते हैं। जैसे स्वप्न को वे अंतस्संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की अंतर्व्यंजना कहते हैं, वैसे ही काव्य को भी। संसार में जितना अद्भुत, सुंदर, मधुर, दीप्त हमारे सामने आता है, जितना सुख, समृद्धि, सद्वृत्ति, सद्भाव, प्रेम, आनंद हमें दिखाई पड़ता है उतने से तृप्त न होने के कारण प्रचंडता, उथल-पुथल, ध्वंस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं उतने बढ़े-चढ़े रूपों में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या संज्ञा के नीचे अज्ञात दशा में दबी पड़ी रहती है। वे ही इच्छाएँ तृप्ति के लिए कविता के रूप में व्यक्त होती हैं और श्रोताओं को भी तृप्त करती हैं।

इस संबंध में हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि काव्य सर्वथा स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं है। स्वप्न के साथ यदि उसका कुछ मेल है तो केवल इतना ही कि स्वप्न भी हमारी बाह्य इंद्रियों के सामने नहीं रहता और काव्य वस्तु भी। दोनों के आविर्भाव का स्थान भर एक है। स्वरूप में भेद है। कल्पना में आई हुई वस्तुओं की प्रतीति से स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की प्रतीति भिन्न प्रकार की होती है। स्वप्न काल की प्रतीति प्राय: प्रत्यक्ष ही के समान होती है। दूसरी बात यह है कि काव्य में शोक प्रसंग भी रहते हैं। शोक की वासना की तृप्ति शायद ही कोई प्राणी चाहता हो।

उपर्युक्त सिद्धांत का ही एक अंग काम वासना का सिद्धांत है जिसके अनुसार काव्य का संबंध और कलाओं के समान, काम-वासना की तृप्ति से है। यहाँ पर इतना ही समझ लेना आवश्यक है कि यह मत काव्य को 'ललित कलाओं में गिनने का परिणाम है।' कलाओं के संबंध में, जिनका लक्ष्य केवल सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है, यह मत कुछ ठीक कहा जा सकता है। इसी से चौंसठ कलाओं का उल्लेख हमारे यहाँ कामशास्त्र के भीतर हुआ है। पर काव्य की गिनती कलाओं में नहीं की गई है।

अब तक जो कुछ कहा गया है वह प्रस्तुत के संबंध में है। पर काव्य में प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत भी बहुत अधिक अपेक्षित होता है, क्योंकि साम्यभावना काव्य का ही बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की योजना भी कल्पना ही द्वारा होती है। आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में तो 'कल्पना' शब्द से अधिकतर अप्रस्तुत विधायिनी कल्पना ही समझी जाती है। अप्रस्तुत की योजना के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए जो प्रस्तुत के संबंध में हम कह आए हैं अर्थात् उसकी योजना भी यदि किसी भाव के संकेत पर होगी सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, कांति, दीप्ति इत्यादि की भावना में वृद्धि करने वाली होगी तब तो वह काव्य के प्रयोजन की होगी; यदि केवल रंग, आकृति, छोटाई, बड़ाई आदि का ही हिसाब-किताब बैठाकर की जाएगी तो निष्फल ही नहीं बाधक भी होगी। भाव की प्रेरणा से जो अप्रस्तुत लाए जाते हैं उनकी प्रभविष्णुता पर कवि की दृष्टि इस बात पर रहती है कि इनके द्वारा भी वैसी ही भावना जगे जैसे प्रस्तुत के संबंध में है।

केवल शास्त्र स्थिति संपादन से कविकर्म की सिद्धि समझ कुछ लोगों ने स्त्री की कटि की सूक्ष्मता व्यक्त करने के लिए भिड़ या सिंहनी की कटि सामने रख दी है, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल के उपमन के लिए दो घंटे सामने कर दिए हैं। पर ऐसे अप्रस्तुत विधान केवल छोटाई, बड़ाई या आकृति को ही पकड़कर केवल उसी का हिसाब-किताब बैठाकर, हुए हैं; उस सौंदर्य की भावना की प्रेरणा से नहीं जो उस नायिका या चंद्रमंडल के संबंध में रही होगी। यह देखकर संतोष होता है कि हिंदी की वर्तमान कविताओं में प्रभावसाम्य पर ही विशेष दृष्टि रहती है।

भाषा शैली को अधिक व्यंजक, मार्मिक और चमत्कारपूर्ण बनाने में भी कल्पना ही काम करती है। कल्पना की सहायता यहाँ पर भाषा की लक्षणा और व्यंजना नाम की शक्तियाँ करती हैं। लक्षणा के सहारे ही कवि ऐसी भाषा का प्रयोग बेधड़क कर जाते हैं जैसी सामान्य व्यवहार में नहीं सुनाई पड़ती। ब्रजभाषा के कवियों में घनानंद इस प्रसंग में सबसे अधिक उल्लेख योग्य हैं। भाषा को वे इतनी वशवर्तिनी समझते थे कि अपनी भावना के प्रवाह के साथ उसे जिधर चाहते थे बेधड़क मोड़ते थे। कुछ उदाहरण लीजिए—

1. अरसानि गही वह बानि कछू सरसानि सों आनि निहोरत है,

2. ह्वै है सोऊ घरी भाग उघरी अनंदघन, सुरस बरसि, लाल, देखिहौं हमैं हरी।

3. उघरो जग, छाय रहे घनआनंद चातक ज्यों तकिए अब तौ।

4. मिलन न कैहूँ भरे राबरी अमिलताई, हिए ये किए विसाल जे बिछोह छत हैं।

5. भूलनि चिन्हारि दोऊ है न हो हमारे ताते, बिसरनि रावरी हमैं लै बिसरति है।

6. उजरनि बसी है हमारी अँखियानि देखौ, सुबस सुदेश जहाँ भावत बसंत हौ।

ऊपर के उद्धारणों के रेखांकित स्थलों में भाषा की मार्मिक वक्रता एक एक करके देखिए।

(1) बानि धीमी या शिथिल पड़ गई क़हने में उतनी व्यंजकता न दिखाई पड़ी, अत: कवि ने कृष्ण का आलस्य न कहकर उनकी बानि (आदत) का आलस्य करना कहा।

(2) अपने को खुले भाग्यवाली न कहकर नायिका ने उस घड़ी को खुले भाग्यवाली कहा, इससे सौभाग्य दशा एक व्यक्ति ही तक न रहकर उस घड़ी के भीतर संपूर्ण जगत् में व्याप्त प्रतीत हुई। विशेषण के इस विपर्यय से कितनी व्यंजकता आ गई।

(3) मेघ का छाना और उघड़ना तो बराबर बोला जाता है पर कवि ने मेघ के छाए रहने और कृष्ण की आँखों में छाए रहने के साथ ही साथ जग का उघड़ना (खुलना), तितर-बितर होना या तिरोहित होना कह दिया जिसका लक्ष्यार्थ हुआ जगत् के फैले हुए प्रपंच का आँखों के सामने से हट जाना, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ना।

(4) कृष्ण की अमिलताई (न मिलना) हृदय के घाव में भी भर गई है जिससे उसका मुँह नहीं मिलता और वह नहीं पूजता। भरा भी रहना और न भरना या पूजना में विरोध का चमत्कार भी है।

(5) हमें कभी-कभी आत्मविस्मृत हो जाती है, इससे जान पड़ता है कि आप हमें लिए दिए भूलते हैं अर्थात् उधर आप हमें भूलते हैं, इधर हमारी सत्ता ही तिरोहित हो जाती है।

(6) हमारी आँखों के सामने उजाड़ बसा है अर्थात् आँखों के सामने शूंय दिखाई पड़ता है। इसमें भी विरोध का चमत्कार अत्यंत आकर्षक है।

आजकल हमारी वर्तमान काव्यधारा की प्रवृत्ति इसी प्रकार की लाक्षणिक वक्रता की ओर विशेष है। यह अच्छा लक्षण है। इसके द्वारा हमारी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति के प्रसार की बहुत कुछ आशा है। श्री सुमित्रानंदन पंत की रचना से कुछ उदाहरण लेकर देखिए—

(1) धूलि की ढेरी में अनजान। छिपे हैं मेरे मधुमय गान।

(2) रुदन, क्रीड़ा आलिंगन।

शशि की सी ये कलित कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में।

(3) मर्म पीड़ा के हास।

(4) अहह! यह मेरा गीला गान।

(5) तड़ित सा, सुमुखि! तुम्हारा ध्यापन।

प्रभा के पलक मार, उर चीर

गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर।

(6) लाज में लिपटी उषा समन।

घनानंद की वाग्विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अब ऊपर के उद्धारणों के रेखांकित प्रयोगों की लाक्षणिक प्रक्रिया देखिए—

(1) धूलि की ढेरी- तुच्छ या असार कहा जाने वाला संसार। मधुमय गान- मधुमय गान के विषय- मधुर और सुंदर वस्तुएँ।

(2) कलाएँ किलक रही हैं- जोर से हँस रही हैं- आनंद का प्रकाश कर रही हैं।

(3) पीड़ा के हास- पीड़ा का विकास या प्रसार (विरोध का चमत्कार)।

(4) गीला गान- आर्द्र हृदय या अश्रुपूर्ण व्यक्ति की वाणी (सामान्य कथन में जो गुण व्यक्ति का कहा जाता है वह गान का कहा गया, विशेषण विपर्यय)।

(5) प्रभा के पलक मार- पल पल पर चमककर। गूढ़ गर्जन=छिपी हुई हृदय की धड़कन।

(6) लाज- लज्जा से उत्पन्न ललाई।

इन प्रयोगों का आधार या तो किसी न किसी प्रकार की साम्य भावना है अथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप में ग्रहण। दोनों बातें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उपलक्षणों या प्रतीकों का एक प्रकार का चुनाव है जो मूर्तिमत्ता, मार्मिकता, या अतिशय आदि की दृष्टि से होता है, जैसे शोक या विषाद के स्थान पर अश्रु, हर्ष और आनंद के स्थान पर हास, प्रिय प्रेमी के लिए मुकुल मधुप, यौवन काल या संयोग काल के लिए मधुमास, शुभ्र के स्थान पर रजत या हंस, दीप्त के स्थान पर स्वर्ण इत्यादि। यह सारा व्यवसाय कल्पना ही का है।

काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। काव्य की कोई उक्ति कान में पड़ते समय जब काव्य वस्तु के साथ साथ वक्ता या बोधव्य पात्र की कोई मूर्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूरी तन्मयता प्राप्त होती है।

- पुस्तक : चिंतामणि (विचारात्मक निबंध) (पृष्ठ 242-271)

- रचनाकार : रामचंद्र शुक्ल

- प्रकाशन : इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

- संस्करण : 1948

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.