‘चिदंबरा’ को पाठकों के सम्मुख रखने से पहले उस पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेने की इच्छा होती है। इस परिदर्शन में अपने विगत कृतित्व को, आलोचक की दृष्टि से देखने की अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहता; युग की मुख्य प्रवृत्तियों से मेरा काव्य किस प्रकार संबद्ध रहा, उस ओर, संक्षेप में, ध्यान भर आकृष्ट कर देना पर्याप्त समझता हूँ।

‘पल्लविनी’ मेरी प्रथम उत्थान की रचनाओं की चयनिका थी, जिसमें ‘वीणा’ ‘ग्रंथि’ ‘पल्लव’, ‘गुंजन’, ‘ज्योत्स्ना’ तथा ‘युगांत’ की विशिष्ट कविताएँ संकलित हैं। इस संचरण के कृतित्व के प्रति मेरे आलोचक प्रायः कृपालु और उदार रहें हैं, संभवतः इसलिए कि इस उत्थान के कृतित्व ने छायावाद के बहिरंग को सँवारने तथा उसे कोमल कांत कलेवर को शोभा प्रदान करने के प्रयत्न में हाथ बँटाया है।

छायावाद की सार्थकता, मेरी दृष्टि में, उस युग के विशिष्ट भावनात्मक दृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारतीय जागरण की चेतना का सर्वात्मवादमूलक कैशोर समारंभ-भर था, उस युग की कविता में और भी अनेक प्रकार के अभिव्यंजना के तत्व, तथा रूप शिल्प की विशेषताओं के व्यापक उपकरण है, जो खड़ीबोली के गद्य-पद्य के लिए स्थाई देन के रूप में रहेंगे। मेरी रचनाओं में वह भावनात्मक दृष्टिकोण, अधिकतर, ‘वीणा’ में तथा ‘पल्लव’ की कुछ रचनाओं में मिलता है; मेरा तब का काव्य मुख्यतः प्रकृति-काव्य है। ‘ग्रंथि’, ‘गुंजन’ और ‘ज्योत्स्ना’ में छायावादी दृष्टिकाण प्राय: उनके रूपविधान तक ही सीमित है; ‘युगांत’ में विधान शिल्प में भी मालिक रूपांतर के चिह्न प्रकट होते है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ‘युगवाणी-ग्राम्या’ के बाद, ‘स्वर्ण-किरण’, ‘उत्तरा’ की रचनाओं में, में फिर छायावादी शैली में लौट आया हूँ, जिससे मैं सहमत नहीं। छायावादी शैली में भाव और रूप अन्योन्याश्रित होकर शब्द की चित्रात्मकता में प्रस्फुटित होते। मेरे उत्तर-काव्य में स्वतः चेतना या प्रेरणा अपनी अतिशयता में रूपविधान को अतिक्रम करती रही है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ‘स्वर्ण-किरण’, ‘उत्तरा’ तथा ‘अतिमा’ की शब्द-योजना में प्रस्फुटन से अधिक परिणति है।

‘चिदंबरा’ मेरी काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। उसमें “युगवाणी” से लेकर ‘अंतिमा’ तक की रचनाओं का संचयन है, जिसमें “युगवाणी”, ‘ग्राम्या’ तथा ‘स्वर्ण-किरण’, ‘स्वर्ण-धूलि’ ‘युग-पथ’ के अंतर्गत “युगांतर” ‘उत्तरा’, ‘रजत-शिखर’, ‘शिल्पी’, ‘सौवर्ण’ अथच ‘अतिमा’ की चुनी हुई कृतियों के माथ ‘वाणी’ की अंतिम रचना ‘आत्मिका’ भी सम्मिलित है। ‘पल्लविनी’ में, सन्’ 18 से लेकर 36 तक, मेरे उन्नीस वर्षों के कृतित्व के पदचिह्न है, और ‘चिदंबरा’ में सन् 37 से’ 57 तक, प्रायः बीस वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार। मेरी द्वितीय उत्थान की रचनाएँ, जिनमें युग की, भौतिक प्राध्यात्मिक, दोनों चरणों की प्रगति की चापें ध्वनित है, समय-समय पर, विशेष रूप से कटु आलोचनाओं एवं आक्षेपों का लक्ष्य रही है। ये आलोचनाएँ, अकारांतर से, उस युग के साहित्यिक मूल्यों तथा रूप-शिल्प संबंधी सघर्षों तथा द्वंद्वों का निदर्शन है, और स्वयं अपने में एक मनोरंजक अध्ययन भी। आने वाली पीढ़ियाँ निश्चयपूर्वक देख सकेंगी कि उस युग का साहित्य, विशेषकर आलोचना क्षेत्र, किस प्रकार संकीर्ण, एकांगी, पक्षधर तथा वादग्रस्त रहा है और उसमें तब की राजनीतिक दलबंदियों के प्रतिफलस्वरूप किस प्रकार मान्यताओं तथा कला रुचि संबंधी साहित्यिक गुटबंदियाँ रही हैं। भविष्य, निश्चय ही, इस युग के कृतित्व पर अधिक निष्पक्ष निर्णय दे सकेगा, काल ही वह राज-मराल है, जो नीर-क्षीर-विवेक की क्षमता रखता है।

मुझे स्मरण है, ‘पल्लव’ की प्रमुख रचना ‘परिवर्तन’ लिखने के बाद मेरा काव्य-बोध का क्षितिज बदलने लगा था, जिसका आभास ‘छायाकाल’ शीर्षक पल्लव’ की अंतिम रचना में मिलता है, जिसमें मैंने अपने किशोर मन से प्रकट रूप से बिदा ली है :

“स्वस्ति, जीवन के छाया काल,

मूक मानस के मुखर मराल,

स्वस्ति, मेरे कवि बाल!

***

दिव्य ही भोला बालापन,

नव्य जीवन, पर, परिवर्तन!

स्वस्ति, मेरे अनग नूतन,

पुरातन मदन दहन!”

इसके अतिरिक्त कि “बालापन”, “परिवर्तन” तथा “अनंग” “पल्लव” की रचनाओं के शीर्षक है, इस प्रगीत में अन्य बातों की ओर भी संकेत है। मैंने अपने मानस को मूक कहा है; मेरा विचारों का मन तब जाग्रत् नहीं था, केवल भावों का मराल मुखर था। मैंने अनूतन के रूप में अगत-अरूप नूतन का स्वागत किया है, साथ ही पुरातन-रूढ़ि-रीतियों में बद्ध जीवन का मदन-दहन करने की इच्छा प्रकट की है, जो ‘युगांत’ में मुखरित हो सकी है। यह संपूर्ण कविता मेरी उस काल की मनोवृत्ति का सच्चा दर्पण है; उसे मैंने ‘पल्लव’ के अंत में विशेष रूप से स्थान दिया है।

“परिवर्तन” में प्रति मानव जीवन के दुःख-दैन्य के कारण-बीज अधिकतर हमारी पुरातन रूढ़ि-रीतियों तथा मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था में है, इसका बोध मुझे तब होने लगा था। ‘पल्लव’ सन् 26 में प्रकाशित हुआ है, तब से सन्’ 32 तक जब ‘गुंजन’ प्रकाशित हुआ––मेरे मानस-मंथन का युग रहा है, जिसमें मुझे एक सूक्ष्म दृष्टि भी प्राप्त हुई है, जिसके प्रारंभिक स्फुरण “जग के उर्वर आँगन में’ तथा “लाई हूँ फूलों का हास” आदि सन्’ 30 की रचनाओं में, और व्यापक स्वरूप के दर्शन ‘ज्योत्स्ना’ के नवीन युग-प्रभात में मिलते हैं, जो सन्’ 34 में प्रकाशित हुई है। ‘गुंजन’ में मेरी नवीन साधना के प्रगीत हैं। अवश्य ही ‘पल्लव’ ––कालीन किशोर मानस तब अपना सहज संतुलन खो चुका था, जो प्रकृतिगत जीवन-सिद्ध संस्कारों तथा संसार के प्रति जन्मजात विश्वासों का बना होता है। ‘गुंजन’ काल में मुझे अपने प्रति पुनः नवीन आत्म-विश्वास जाग्रत् करने की आवश्यकता थी। पारिवारिक अवलंब छूट जाने के कारण, जिसकी चर्चा ‘आत्मिका’ में है, व्यक्तिगत सुख-दुखों एवं मानसिक ऊहापोहों को नवीन बोध के धरातल पर उठाने के साथ ही जग जीवन से भी नवीन रूप से संबंध स्थापित करने की जीवनाकांक्षा मुझे प्रेरित करने लगी थी। “जग जीवन में है सुख-दुख’ अथवा “स्थापित कर जग में अपनापन” आदि, अनेक रचनाएँ इस इच्छा की द्योतक है। “तप रे मधुर-मधुर मन” में––जो ‘गुंजन’ की प्रथम रचना है––मैं अनुभवों की आँच में तपकर अपने मन को नवीन रूप से नवीन विश्वासों में ढालता हूँ। ‘सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन’ भी इसी मानस-रचना के प्रयत्न का परिचायक है। वह जिज्ञासाओं के संघर्ष का युग था; ‘गुंजन’ की ‘अप्सरा’ जब पीछे ‘ज्योत्स्ना’ के रूप में प्रस्फुटित होकर मेरे मन में अवतीर्ण हुई तब तक मुझे अनेक नवीन विश्वासों, आदर्शों तथा विचारों को उपलब्धियाँ हो चुकी थी।

मानव-समाज के रूपांतर की भावना का उदय मेरे मन में ‘ज्योत्स्ना’––काल ही में हो गया था । ‘ज्योत्स्ना’ में मन स्वर्ग से अनेक नवीन सृजन-शक्तियाँ भू-मानस पर अवतरित होती है। उनका गीत इस प्रकार है :

‘हम मन स्वर्ग के अधिवासी,

जग जीवन के शुभ अभिलाषी,

नित विकसित, नित वर्धित, श्रचित,

युग युग के सुरगण अविनाशी!

हम नामहीन, अस्फुट नवीन,

नव युग अधिनायक, उद्भासी!”

इस गीत में नित विकसित नित वर्धित तथा हम नामहीन, अस्फुट नवीन, नवयुग अधिनायक-विशेषण विशेष ध्यान देने योग्य है। स्वप्न और कल्पना ज्योत्स्ना से कहते हैं “इन नवीन भावनाओं के वस्त्र पहनाकर एवं मानवीय रूप-रंग-आकार ग्रहण कराकर हमें आपने उन्मुक्त निसीम से किस दिव्य प्रयोजन के लिए अवतीर्ण करवाया, सम्राज्ञि!” उसी दृश्य में वेदव्रत कहता है “जिस प्रकार पूर्व को प्राचीन सभ्यता अपने एकांगी तत्त्वावलोचन के दुष्परिणामस्वरूप काल्पनिक मुक्ति के फेर में पड़कर...जन-समाज की ऐहिक उन्नति के लिए बाधक हुई, उसी प्रकार पश्चिमी सभ्यता एकांगी जड़वाद के दुष्परिणामस्वरूप विनाश के दलदल में डूब गई।’ और भी, ‘पाश्चात्य जड़वाद की मांसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म प्रकाश की आत्मा एवं अध्यात्मवाद के अस्थि-पंजर में जड़-विज्ञान के रूप-रंग भरकर हमने नवयुग की सापेक्षतः परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया है। उसी पूर्ण मूर्ति के विविध अंगस्वरूप पिछले युगों के अनेक वाद-विवाद यथोचित रूप ग्रहण कर सके हैं।’ भौतिक-आध्यात्मिक समन्वय तथा रूपांतरित भू-जीवन के मूल्यों की नीव-जिन्हें मेरी आगे की रचनाओं में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है––मेरे मन में इसी काल में पड़ गई थी। ‘ज्योत्स्ना’ की सूक्ष्म दृष्टि मेरी आँखों के सामने एक गहरी वर्णमंत्री के विराट् इंद्रधनुष की तरह खुली थी। मेरे मन को एक सूक्ष्म आनंद––जो आस्था भी था––स्पर्श कर चुका था। ‘ज्योत्स्ना’ का ज्योति अंधकार का युद्ध मेरे ही मन का युद्ध था, जिसकी चर्चा मैंने ‘आत्मिका’ में की है :

“मानस तल में ऊपर नीचे चलता तब संघर्षण अविरत

तम पर्वत, सागर प्रकाश का मंथित रहते शिखरो में शत!

करवट लेता भावी नवयुग, गत भू मन को कर क्षत विक्षत,

मुँह तक तम से भर जाता मन उपचेतन आवेशो से श्लथ!

अविदित भय से कँपता अंतर स्वर्गिक संकेतों से पोषित,

तम प्रकाश की युग संध्या में होता मन में मौन अवतरित

‘ज्योत्स्ना’ का जीवन प्रभात नव, भू पर श्री सुख शोभा कल्पित!

‘युगांत’ तक मेरी भावना में नवीन के प्रति एक आग्रह उत्पन्न हो चुका था, जिसे “द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र” अथवा “गा, कोकिल, बरसा पावक कण”––“रच मानव के हित नूतन मन” ––आदि रचनाओं में मैंने वाणी दी है। इस नवीन भाव-बोध के सम्मुख मेरा ‘पल्लव युग का कलात्मक रूप-मोह (‘पल्लव’ की भूमिका जिसका निदर्शन है) पीछे हटने लगा। मेरा मन युग के आंदोलनों, विचारों, भावों तथा मूल्यों के नवीन प्रकाश से ऐसा आंदोलित रहा कि ‘पल्लव’ गुंजन’ को सूक्ष्म कला-रुचि को मैं अपनी रचनाओं में बहुत बाद को, परिवर्तित एवं परिणत रूप में, संभवतः ‘अंतिमा-वाणी’ के छंदों में, पुनः प्रतिष्ठित कर सका हूँ, जिनमें उसका विकास तथा परिष्कार भी हुआ है और उसमें कला-वैभव के साथ भाव वैभव भी उसी अनुपात में अनुस्यूत हो सका जो ‘पल्लव गुंजन’ काल को रचनाओं में संभव न था।

कुछ आलोचकों को ‘युगवाणी’ से ‘उत्तरा’ तक की मेरी रचनाओं में कला-ह्रास के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे मैं दृष्टि-भेद की विडंबना कहूँगा। ‘उत्तरा’ को सौंदर्यबोध तथा भाव-ऐश्वर्य की दृष्टि से, मैं अब तक की अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति मानता हूँ। उसके अनेक गीत, जो ‘चिदंबरा’ में सम्मिलित है, अपने काव्यतत्त्व तथा भाव-चैतन्य की ओर समय आने पर, पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। ‘उत्तरा’ के पद नव मानवता के मानसिक आरोहण को सक्रिय चेतन आकांक्षाओं झंकृत है। चेतना की ऐसी क्रियाशीलता मेरी अन्य रचनाओं में नहीं मिलती है।

“स्वप्नज्वाल धरणी का अंचल,

अंधकार उर आज रहा जल!

तुम रजत वाष्प के अंबर से

बरसाती शुभ्र सुनहली झर!

स्वप्नों की शोभा बरस रही

रिम झिम झिम अंबर से गोपन!

लो, आज झरोखों से उड़ कर

फिर देवदूत आते भीतर!

कैसी दी स्वर्ग विभा उडेल

तुमने भू मानस में मोहन!” इत्यादि।

ऐसे अनेक उदाहरण ‘उत्तरा’ से दिए जा सकते हैं जो युग मानव के भीतर नवीन जीवन-आकांक्षा के उदय की सूचना देते हैं, जिस नवीन भावबोध की पृष्ठभूमि (मनोभूमि) के कारण ही आज बहिर्जीवन का दैन्य मनुष्य को इतना कुत्सित तथा कुरूप प्रतीत होने लगा है। ‘उत्तरा’ में मैंने पृथ्वी पर स्वर्गिक शिखरों का वैभव लुटाने का दावा किया है :

मैं स्वर्गिक शिखरों का वैभव,

हूँ लुटा रहा जन धरणी पर

देवो को पहना रहा पुनः

में स्वप्न-माँस के मर्त्य वसन।”

‘ग्राम्या’ में भी, मेरी दृष्टि में, ग्राम-जीवन के भाव क्षेत्र के अनुरूप कला-शिल्प वर्तमान है। ‘ग्राम्या’ की भाषा गाँवों के वातावरण की उपज है :

“गजी को मार गया पाला

अरहर के फूलों को झुलसा,

हाँका करती दिन भर बदर

अब मालिन की लड़की तुलसा।

बैठी छाती की हड्डी अब

झुकी पीठ कमठा-सी टेढ़ी,

पिचका पेट, गढे कंधों पर,

फटी बिवाई से है एडी!

खैर, पैर की जूती, जोरू

एक न सही, दूसरी आती,

पर जवान लड़के की सुध कर

साँप लोटते, फटती छाती।” इत्यादि।

‘ग्राम्या’ के भाव-पक्ष में––जिसे मैंने कोरी भावुकता से बचाकर, सहानुभूति पूर्वक, मान्यत प्रकाश में सँवारा है––लोक जीवन के कलुष पक को धोने के लिए नव मानव की अंतर-पुकार है। ‘युगवाणी’ और ‘स्वर्ण-धूलि’ में भाव-ऐश्वर्य की तुलना में कला-पक्ष संभवतः गौण हो गया है, जो मेरी दृष्टि में स्वाभाविक। इनमें मेरी कल्पना ने अनुद्घाटित नवीन भूमियों तथा क्षितिजों में प्रवेश किया है। वह केवल मेरे भाव-प्रवण हृदय का आवेग-ज्वार था, जो विगत युगों की भौतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मान्यताओं से ऊब-खीझकर अपनी अबाध जिज्ञासा के प्रवाह में, अंध-रूढ़ियों के बंधनों तथा निषेध-वर्जनों के अवरोधों को लाँघता हुआ, पार्थिव-पार्थिव नवीन चैतन्य के धरातलों तथा शिखरों की ओर बढ़ता एवं आरोहण करता गया। वास्तव में वह आरोहण मेरे लिए स्वयं एक कलात्मक अनुभव एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान रहा है। कविता और कला-शिल्प मेरी दृष्टि में फूल और उसके रूप-मार्दव की तरह अभिन्न है। रूप-मार्दव? ––हाँ, किंतु रंग-गंध-मधु-फल ही फूल का वास्तविक दान है। अन्नभरी सुनहली बाल, नाल पर खड़ी रहने के बदले यदि अपने ऐश्वर्य-भार से झुक जाती है, तो इसे विधाता की कला की परिणति ही समझना चाहिए। कुछ ऐसा ही कलात्मक संबंध मेरे मन का, ‘युगवाणी’ ‘स्वर्ण-किरण’ तथा ‘स्वर्ण-धूलि’ की रचनाओं से रहा है। ‘स्वर्ण-धूलि’ में आर्षवाणी के अंतर्गत वैदिक साहित्य अध्ययन से प्रभावित जो मेरी रचनाएँ हैं, वे अक्षरशः वैदिक छंदों के अनुवाद नहीं है। मेरे भाव-बोध ने उन मंत्रों को जिस प्रकार ग्रहण किया है वही उनका मुख्य तत्त्व और स्वर है। कहीं-कहीं तो मैंने उन मंत्रों की व्याख्या कर दी है।

‘पल्लव’ के सौंदर्य-बोध के क्षितिज से बाहर निकलते-निकलते जब मैं अपने तथा बाहर के जगत् के प्रति प्रबुद्ध हुआ, तो मुझे जीवन की भीतरी-बाहरी परिस्थितियों को वो पीड़ित करने लगा। ‘पल्लव-काल में परमहंसदेव के वचनामृत तथा स्वामी विवेकानंद और रामतीर्थ के विचारों के संपर्क में आ गया था। अपने देश में स्वतंत्रता-युद्ध के स्वरूप तथा गाँधीजी के व्यक्तित्व ने मेरा ध्यान भारत के मानस महत्त्व तथा जीवन दैन्य की ओर आकृष्ट किया। सन्’ 21 के असहयोग में मैं अपने छात्र-जीवन से विदा ले चुका था। गाँधीजी का तप भूत, कर्मठ व्यक्तित्व, जो धीरे-धीरे गाँधीवाद का रूप ग्रहण करने लगा था, मन को अधिकाधिक आकर्षित करता था। ‘गुंजन’ के आत्म-संस्कार के स्वर में, अप्रत्यक्ष रूप से, गाँधीजी का भी प्रभाव हो सकता है। उनके सांस्कृतिक चैतन्य को मैंने, उस युग की अनेकानेक छोटी-बड़ी रचनाओं में श्रद्धाजंलि अर्पित की है।

देश के जीवन दर्शन से बाहर मेरा ध्यान सर्वाधिक तब जिन वस्तुओं की ओर आकृष्ट हुआ था, वे थे मार्क्सवाद तथा रूसी क्रांति। गाँधीवाद के साथ तब प्रायः समाजवाद-साम्यवाद के विचारों, आदर्शों तथा कार्यप्रणालियों की प्रतिध्वनियाँ कानों में पड़ती थी। मेरे किशोर सखा पूरन (जो पी० सी० जोशी के नाम से प्रसिद्ध है) तब प्रयाग विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र थे। उनसे प्रायः ही नए राजनीतिक-आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा और उन पर वाद-विवाद होता था। उनका व्यक्तित्व एवं मानस, उन तीन-चार वर्षों के भीतर, मेरी आँखो के सामने ही, धीरे-धीरे, डल्हिया के भरे-पुरे फूल की तरह, पूर्ण साम्यवादी के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। ऐतिहासिक चेतना से प्रभावित होने के कारण उनको जीवन के समस्त क्रिया-कलापों, अभावों तथा दैन्यों का निदान और समाधान बाह्य जगत् में ही दिखाई देता था। उनकी मानसिक परिणति ने मार्क्सवाद तथा साम्यवाद के अनेक दुर्बल-सशक्त पक्षों को मेरी आँखों के सामने अपने आप खोल दिया और उनकी निष्कपट मैत्री के स्पर्श ने उन उम्र सिद्धांतों को ममता तथा सहानुभूति की दृष्टि से देखना सिखला दिया। मार्क्सवाद का जटिल आर्थिक पक्ष मुझे मेरे भाई स्व० देवीदत्त पंत ने समझाया था। वह तब प्रयाग विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम० ए० कर चुके थे और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अपने विषय के मर्मज्ञ थे। अपने मित्र तथा भाई के संपर्क में आकर मैं मार्क्सवाद के गहन कांतार को अपने ढीठ कल्पना-पंखो से, साहस-पूर्वक अत्यंत उत्साह तथा हर्षानुभूति के साथ पार कर सका, (तब, जब हिंदी में संभवतः, इस प्रकार की कविता का जन्म भी नहीं हुआ था, जो पीछे प्रगतिशील कविता कहलाई) और कालाकार के गाँवों का वातावरण पाकर ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ की रचनाओं में अपनी उस नवीन जीवन-दृष्टि को प्रक्रियाओं को उन्मुक्त रूप से वाणी दे सका। ‘युगवाणी’ की रचनाएँ सन्’ 37-38 में लिखी गई थीं। उनमें से अधिकांश सन् 38 में ‘रूपाभ’ के अंकों में प्रकाशित हो चुकी थी। ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में (‘ग्राम्या’ में सन् 39-40 की रचनाएँ है) अनेक नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण मेरे मन में उदय हुए है। आज भी, जब नव मानवतावाद की दृष्टि से, मैं विश्व-जीवन के बाह्य पक्ष की समस्याओं पर विचार करता हूँ, तो मार्क्सवाद की उपयोगिता मुझे स्वयं-सिद्ध प्रतीत होती है।

आज की राजनीतिक दलबंदी में खोए हुए, पूर्वग्रह-पीड़ित आलोचकों को जब छायावाद-त्रयी या चतुष्टय में, केवल मैं ही अप्रगतिशील लगता हूँ और वे सब प्रगतिशील लगते हैं, जो संभवतः, तब युग-दायित्व के प्रति पूर्णतः प्रबुद्ध भी न थे, तो मैं उनका प्रतिवाद नहीं करता। मानव जीवन के व्यापक सत्यों को, चाहे वे आर्थिक हो या आध्यात्मिक, पूर्वग्रह और विद्वेष की टेढ़ी-मेढ़ी सँकरी गलियों में भटकाकर, झुठलाया नहीं जा सकता, समय पर वे लोक-मानस में अपना अधिकार अवश्य स्थापित करेंगे। संभवतः जिस संकीर्ण अर्थ में अब प्रगतिवाद का प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ में मैं प्रगतिवादी हूँ भी नहीं।

अपने-अपने ‘हीरो’ (नायक) के उपासक, ये पक्षधर आलोचक जब ‘पल्लव’ की कला का समर्थन करते हैं, तो मैं जानता हूँ, वे पाठकों का ध्यान मेरी उन कृतियों से विरत करने का बहाना खोजते हैं, जिनमें उन्हें अपनी दलगत संकीर्णता तथा एकांगिता का समर्थन नहीं मिलता। काव्य-गुण तथा लोक-मांगल्य की दृष्टि से मेरी उत्तर-कृतियों के चैतन्य तथा कला बोध के सामने ‘पल्लव’ की कला अल्प-प्राण बालिका के समान तुतलाती प्रतीत होती है। वे पूछते हैं, प्रकृति तथा इंद्रधनुष को देखकर मेरे मन में अब भी वैसी ही विस्मयकारी कैशोर प्रतिक्रियाएँ क्यों नहीं होती, जैसी ‘पल्लव’ काल में होती थी। ऐसे अबोध प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है?

कला के कोमल फेन का मूल्य मानवीय संवेदना के स्वस्थ सौंदर्य से अधिक है, इसे मेरा मन नहीं मानता। फिर कला के अनेक रूप हैं, जिनसे वह मर्म को स्पर्श करती हैं। ‘युगवाणी’ की अनेक पंक्तियाँ ‘पल्लव’ की मांसल कल्पना एवं अलंकरणों से रहित होने पर भी अपनी कलात्मक क्षमता रखती है। ‘आज असुंदर लगते सुंदर’ इस आधे चरण से आज के युग-जीवन की विपन्न रूप-रेखा आँखों के सामने आ जाती है, क्या यह कला की शक्ति नहीं? ‘बन गए कलात्मक भाव, जगत रूप नाम’ में समस्त मानव-भविष्य के निर्माण का चित्र खिंच जाता है। कंकाल जाल जग में फैने फिर नवल रुविर, पल्लव लाली’ का गतिशील स्वस्थ सौंदर्य छिपा नहीं है। वनस्पतिशास्त्री कहते हैं, जब वन में वसंत आता है तब वनस्पति जगत् के जीवन में इतनी अधिक गति का संचार होता है कि वन के जीव-जंतुओं का जीवन भी अपनी भागदौड़ में उससे होड़ नहीं ले पाता। उपर्युक्त चरण में भी उसी वेग से नव जीवन का रुधिर दौड़ता दिखाई देता है। ‘इस धरती के रोम-रोम में भरी सहज सुंदरता’ ‘पल्लव' में ऐसी व्यापक अनुभूति की सरल कलात्मक अभिव्यक्ति कहीं नहीं मिलती। ऐसी सैकड़ों पक्तियाँ पल्लवोत्तर काव्य-ग्रंथों से चुनी जा सकती है। मैंने अविकाश उदाहरण ‘युगवाणी’ से इसलिए दिए हैं कि उसमें कला का एकांत प्रभाव बताया जाता है। ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ की कलात्मक अभिव्यक्ति वस्तुपरक है। ‘युगवाणी’ के तीसरे संस्करण की भूमिका में मैंने इस पर प्रकाश डाला है। वह हमारे युग की अदम्य कलात्मक न्याय की पुकार थी, जिसने मुझे ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ लिखने को बाध्य किया। ‘स्वर्ण-किरण’ और बाद की रचनाओं का कला-पक्ष भी भाव-सौंदर्य-मंडित, अंतर्दीप्त एवं मांगल्य शक्ति संपन्न है, यह दूसरी बात है कि उनमें राजनीतिक दलबंदी की रिक्त पुकार तथा रुक्ष प्रचार न हो।

वास्तव में हमारे साहित्य में जीवन-यथार्थ की धारणा इतनी एकांगी, खोखली तथा रुग्ण हो गई है कि हमें शोषित, जर्जर और लघु मानव के ऋण चित्रण में ही कलात्मक परितृप्ति मिलती है। हम स्वस्थ मानवता की दिशा की दृष्टि नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ हम अपनी मध्यवर्गीय कुंठाओं से ग्रस्त, आत्मपराजित, क्षुद्र, संकीर्ण, द्वेषदग्व, काममूढ़ जीवन के लिए सहानुभूति नहीं जगा पाते, जिसे युग-जीवन तथा कला का परिधान पहनाकर दूसरों के करुणा कण प्राप्त करने के लिए हम आत्म-विस्तार का माध्यम बनाना चाहते हैं, जो नवलेखन का दृष्टिकोण है, जो सद्यः और क्षणिक की अँगुली पकड़े हुए है। अथवा, हम राजनीतिक आवेगों एवं शक्तिमद की आकांक्षा से प्रेरित होकर आलोचना के नाम में मतवाद तथा गाली-गलौज का अंधड उठाकर उसमें साहित्यिक मूल्यों को आमूल, वृक्षों की तरह, उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो हमारा प्रगतिशील दृष्टिकोण रहा है। दोनों ही में धन-यथार्थ की धारणा का अभाव है––ऐसा घन या भाव यथार्थ जो आज के विश्वव्यापी ह्रास से मानव जीवन को ऊपर उठाकर उसे शांति प्रकाश तथा कल्याण के भुवनों की ओर ले जा सके।

प्रेमचंद जी का यथार्थ राजनीतिक दाँव-पेचों का यथार्थ न होकर मानवीय तथा साहित्यिक यथार्थ था। वह लघु मानव की कुंठाओं से भरा, तुच्छ, आत्म-पीड़ित यथार्थ नहीं, जिसमें मनुष्य परिस्थितियों की निर्ममता को अपनी रीढ़ तोड़ने देता है और अपनी आगे न बढ़ सकने को लुजपुज क्षोभभरी वास्तविकता का चित्रंगकर आत्म-तृप्ति का अनुभव करता है। प्रेमचंद का यथार्थ सामाजिक जीवन के साथ संघर्ष करता हुआ, विकासशील, आशा-क्षमतापूर्ण, मनुष्य को आग बढ़ाने वाला व्यापक यथार्थ था, जिसमें लोकमांगल्य के नव अंकुरित बीज मिलते हैं।

यदि प्रगतिशील विचारकों का ध्येय साहित्यिक नेतागीरी तथा यांत्रिक-तार्किक मूल्यों का प्रचार करना रहा है, तो नवलेखन का ध्येय, अधिकतर, रूपविधान का मोह तथा रीढ़हीन, आत्म-सुख-दुख के कर्दम में रेंगनवाले लघु यथार्थ के कला-फेन की सृष्टि करना-जिसमें भाव की समस्त शक्ति रूप की भूलभुलैया में खो जाती है। लोकजीवन एवं विश्वजीवन प्रवाह की मुख्य मान्यताओं का परित्याग कर और व्यापक मानवीय मूल्यों की ओर से आँखें मूंदकर, अधिकारा नव लेखकों ने गौण, अतिवैयक्तिक, भावोच्छवासपरक, तथा कुछ अंशों में, प्रतिक्रियात्मक मान्यताओं को अपनाया है। उनमें से अनेक प्रतिभासंपन्न लेखक जनतंत्रवादी देशों से विभीत पश्चिम के कोमल अस्थि, अल्पसंख्यक बौद्धिकों तथा अस्तित्ववादियों से प्रभावित हैं, जो समतल निराशा एवं विषाद के कारण, महत् के प्रति संदिग्ध तथा क्षणिक एवं अल्प के प्रति सुखवादियों की तरह मुग्ध होकर संक्रांतिकालीन मध्यवर्गीय तुच्छ दुख-दर्द के प्रति आस्था-ममता रखने वाली अहता, कुंठा एवं आत्मरति-भरी वास्तविकता को कला के ललित फेन में लपेटकर, कला को कला के लिए सँवारकर, उसे साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की नई कविता अपनी प्रयोगवादी सीमाओं को अतिक्रम करने के प्रयत्न नवीन मानव-मूल्यों की खोज में, सामाजिक चेतना की वास्तविकता के घनत्व से हीन एक भयानक शून्य में भटक गई है और उपचेतन व्यक्तित्व के मोहक गर्त मे फँसकर ऐसे अतिवैयक्तिक छायाभासों तथा व्यक्तिगत रुचियों के भावना-मूढ़ भेदोपभेदों, अतिवास्तविक प्रतीकों तथा शशक-शृंग-बिंबों को जन्म दे रही है जिनका मानवता तथा लोक-मांगल्य से दूर का भी संबंध नहीं––मांगल्य, जो बहुमुखी मानव-सत्य की एक मात्र कसौटी है। इस प्रकार वह एक कृत्रिम-भाविक अलंकरण मात्र बनती जा रही है।

प्रयोगवादी कविता की भविष्य में क्या संभावनाएँ हैं, यह अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो उसमें असंपृक्त खंडित बिंबों तथा भग्न प्रतिमाओं के खंडहरों में इधर-उधर क्षण-सौंदर्य की झाँकी के साथ चकाचौंध और कृत्रिम चमत्कार ही अधिक मिलता है। प्रकाश जो अंतस्तल एवं अंतर्गठन है, उसके बीज तथा अंकुर अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। किंतु भविष्य को कविता अवश्य ही मानवता की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि होगी, जिसमें सौंदर्य, प्रेम, प्रकाश और आनंद अपने क्षितिजों के पार के ऐश्वर्य को रूप-बोध के सूक्ष्म सूत्रों में गूँथ सकेंगे, इसमें संदेह नहीं। अपनी अनेक सीमाओं के रहते हुए भी—जो भविष्य में मिटाई जा सकती है––हिंदी काव्य के राजपथ पर, अभी तक तो छायावाद ही, नवीन सौंदर्य-मंजरियों का मुकुट लगाए, नवीन प्रकाश-दिशा की खोज में, मंद-धीर गति से चरण बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है।

नए लेखक आलोचक, आत्म-विज्ञापन की धुन में, छायावाद का परिचय अपने पाठकों को उसी प्रकार देते हैं, जिस प्रकार कोई रामायण में तुलसी की नारीत्व के प्रति भावना को “ढोल गँवार शूद्र पशु नारी’ का उदाहरण देकर उपस्थित करें। छायावाद तथा काव्य-मूल्यों के संबंध में दोनों दलों के लेखकों के जो अधिकांश आलोचनात्मक ग्रंथ तथा लेख विगत वर्षों में निकले हैं, वे इस बात के प्रमाण है। मैं यह सब लिखकर सामान्य हिंदी––पाठकों के लिए––जो लेखक वर्ग में नहीं है––इधर की काव्य-मान्यताओं तथा साहित्यिक आलोचनाओं की पृष्ठभूमि स्पष्ट किए दे रहा हूँ, जिससे उन्हें युग-साहित्य को समझने में सहायता मिले।

‘पल्लव’ काल तक मेरा कवि आत्म-प्रबुद्ध नहीं हुआ था, अपने बाहर भीतर के जीवन-प्रवाह के प्रति सचेत हो सका, और अपने बाहर के सामाजिक जीवन की सीमाओं से क्षुब्ध होकर उसने ‘युगांत’, ‘युगवाणी’ तथा ‘ग्राम्या’ में, पुरानी दुनिया की अंध रूढ़ि-रीति परंपराओं तथा वैज्ञानिक युग से पहले की संकीर्ण आर्थिक-राजनीतिक प्रणालियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में पथराई हुई बाह्य जीवन की चेतना पर निर्मम आघात किए और अपने युग की संभावनाओं से नई दृष्टि प्राप्त कर नवीन परिस्थितियों के विकसित सत्य को वाणी देने का प्रयत्न किया। साथ ही, विगत युगों के नैतिक-धार्मिक विचारों एवं आदर्शों की सीमाओं से परिचित होने पर मानव जीवन तथा मन को व्यापक धरातल पर उठाने के अभिप्राय से युग का ध्यान नवीन चैतन्य तथा अध्यात्म के शिखरों की ओर आकृष्ट किया और शतियों के पुंजीभूत निष्क्रिय मानस-अंधकार को नवीन स्वप्नों की सुनहली लपटों में जगाने की चेष्टा की। इसमें मेरी निर्मम सीमाएँ परिलक्षित होती हों, पर ये वे सीमाएँ नहीं, जिनकी कि पक्षधर आलोचक घोषणा करते हैं।

मेरा भावप्रवण हृदय बचपन से ही सौंदर्य के प्रेरणाप्रद स्पर्शों के प्रति संवेदनशील रहा है, वह सौंदर्य चाहे नैसर्गिक हो या सामाजिक, मानसिक हो या आध्यात्मिक। मैं हिमालय तथा कूर्मांचल के प्राकृतिक ऐश्वर्य से उसी प्रकार किशोरावस्था में प्रभावित हुआ हूँ, जिस प्रकार युवावस्था में गाँधीजी तथा मार्क्स से अथवा मध्य वयस में श्री अरविंद के दर्शन तथा व्यक्तित्व से। हिमालय पर मेरी सबसे बड़ी रचना मद्रास में लिखी गई, जहाँ विशाल समुद्र के तट पर हिमालय के विराट् सौंदर्य की शुभ्र स्मृति मनश्चक्षुओं के सामने निखर उठी और किशोर जीवन की अनेक मधुर स्मृतियों एवं अनुभवों में पुंजीभूत प्रवासी मन में ‘हिमाद्रि’ तथा ‘हिमाद्रि और समुद्र’ शीर्षक रचनाएँ मूर्त हो उठी। युवावस्था के आरंभ में रवींद्रनाथ तथा अँग्रेज़ी कवियों ने भी मेरी कला-रुचि का संस्कार किया है; किंतु कला-रुचि एवं सौंदर्य-बोध से भी अधिक मूल्यवान जो इस युग के लिए नवीन भाव-चैतन्य, नवीन सामाजिकता तथा नवीन मानवता का बोध है, वह मुझमें गाँधी, मार्क्स तथा श्री अरविंद के संपर्क से विकसित हुआ। निस्संदेह, मेरे भीतर अपने विशिष्ट संस्कार रहे हैं। प्रबुद्ध होने पर अपने युग तथा समाज से मुझे घोर असंतोष रहा है। धरती के जीवन को नवीन मानवीय ऐश्वर्य एवं सौंदर्य से मंडित देखने की दुर्निवार आकांक्षा मुझमें, अधिक कल्पनाशील होने के कारण, युवावस्था ही में उत्पन्न हो गई थी। साथ ही, मेरे भीतर अनेक प्रकार की बौद्धिक भाविक सूक्ष्म प्रक्रियाएँ भी निरंतर चलती रही हैं, जिनसे, ग्रहणशीलता की वृद्धि के अतिरिक्त मुझे अनेक उपलब्धियाँ भी होती रहीं है। मैंने बाहर के प्रभावों को सदैव अपने ही अंतर के प्रकाश में ग्रहण किया है, और वे प्रभाव मेरे भीतर प्रवेशकर नवीन दृष्टिकोणों तथा उपकरणों से मंडित होकर निखरे हैं, जिन्हें मैं समय-समय पर अपनी रचनाओं में वाणी दे सका हूँ। जब मानव-मन की सूक्ष्म अनुभूतियों के प्रति, आधुनिकता का दावा करने वाले, आज के कोरे बौद्धिक संदेह प्रकट करते हैं, तो यह समझने में देर नहीं लगती कि उनकी बौद्धिकता तथा आधुनिकता कितने गहरे पानी में है। ‘चिदंबरा की पृथु-आकृति में मेरी भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक संचरणों से प्रेरित कृतियों को एक स्थान पर एकत्र देखकर पाठकों को उनके भीतर व्याप्त एकता के सूत्रों को समझने में अधिक सहायता मिल सकेगी। इनमें, मैंने अपनी सीमाओं के भीतर अपने युग के बहिरंतर के जीवन तथा चैतन्य को, नवीन मानवता की कल्पना से मंडित कर, वाणी देने का प्रयत्न किया है। मेरी दृष्टि में ‘युगवाणी’ से लेकर ‘वाणी’ तक मेरी काव्य-चेतना का एक ही संचरण है, जिसके भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद-मानव की प्रगति के लिए सदैव ही, अनिवार्य रूप से रहेगी।

‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में भी मेरा दृष्टिकोण मानव जीवन के सत्य के प्रति समन्वयात्मक ही रहा है, जैसा कि मैं ‘आधुनिक कवि-भाग दों की भूमिका में कह चुका हूँ। मैंने मानव जीवन के विकास के लिए भौतिक-आध्यात्मिक दोनों मूल्यों की अनिवार्य आवश्यकता बतलाई है :

‘भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान,

जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान!

***

अंतर्मु अद्वैत पड़ा था युग-युग से निष्क्रिय, निष्प्राण,

जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान!

***

मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद,

सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद!

इसी प्रकार ‘ग्राम्या’ में मैंने युग संघर्ष को राजनीति अर्थनीति तक ही सीमित नहीं रखा है :

“राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत् के सम्मुख,

आज बृहत् सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित!

***

नव प्रकाश में तमस युगों का होगा शनै निमज्जित।”

‘मध्ययुगीन नैतिकता के प्रति मेरे मन की प्रतिक्रिया ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में इस प्रकार व्यक्त हुई है :

“स्वर्ण पींजरे में बंदी है मानव आत्मा निश्चित!

***

विविध जाति वर्गों धर्मों का होना सहज समन्वित,

मध्ययुगों की नैतिकता को मानवता में विकसित!

‘यंत्रों के लिए ‘ग्राम्या’ में मैंने कहा है :

‘जड़ नहीं यंत्र, वे भावरूप, संस्कृति द्योतक!

***

‘दार्शनिक सत्य यह नही यंत्र जड़, मानवकृत,

वे है अमूर्त, जीवन विकास की स्थिति निश्चित!’

ऐसे और भी बीसियों उद्धरण दिए जा सकते हैं जिनमें मानव जीवन की समस्याओं एवं उनके समाधान के रूप में मेरा निश्चित दृष्टिकोण प्रकट होता है, जो आगे चलकर ‘स्वर्ण-किरण’ से ‘वाणी’ तक की रचनाओं में विकसित होकर अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति पा सका है। अपनी उत्तरकालीन रचनाओं में मैंने इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अतिक्रम कर और भी अधिक व्यापक क्षितिजों का उद्घाटन किया है। भूतवाद अथवा अध्यात्मवाद दोनों ही मुझे अपने में अधूरे लगे हैं। कोरे भूतवादियों से मैंने ‘युगवाणी’ में कहा है :

“हाड मास का आज बनाओगे तुम मनुज समाज?

हाथ पाँव सगठित चलाएँगे जग जीवन काज?

दया द्रवित हो गए देख दारिद्र्य असंख्य तनो का?

अब दुहरा दारिद्र्य उन्हें दोगे असहाय मनो का?”

‘उत्तरा’ में मैंने भूतवाद तथा अध्यात्मवाद के एकांगी समर्थकों की भर्त्सना की है :

“तुम भाप उन्हें कहते हँसकर, वे तुमको मिट्टी का ढेला

वे उड़ सकते, तुम अड सकते, जीवन तुम दोनों का मेला!

फिर भी यदि जड़ता तुमको प्रिय, उनको चेतनता––दुख नितांत,

है सत्य एक––जो जड़ चेतन, क्षर अक्षर, परम, अनंत शांत।”

आध्यात्मिकता के पैर मैंने सदैव पृथ्वी पर स्थिर रखे हैं। मानवता के स्वर्ग को मैंने भौतिकता के ही हृदय-कमल में स्थापित किया है। आध्यात्मिकता के निष्क्रिय, निषेधात्मक तथा ऋण पक्ष की अवहेलना कर मैंने उसे भू-जीवन-विकास तथा जनमंगल का साधन बनाने का प्रयत्न किया है, जिसका सर्वप्रथम उदाहरण ‘ज्योत्स्ना’ का रूपक है। ‘स्वर्ण-किरण’ में ‘द्वा सुपर्णा’ शीर्षक रचना में मैंने वैदिक ऋषि के द्रष्टा तथा भोक्ता-रूपी पक्षियों (जीवों) को पृथक् रूप में स्वीकार न कर ऋषि से प्रश्न किया है :

“कही नहीं क्या पक्षी? जो चखता जीवन फल

विश्व वृक्ष पर वास, देखता भी है निश्चल?

परम अहम् औ द्रष्टा भोक्ता जिसमें सँग-सँग?”

और इसका उत्तर भी दिया है :

“ऐसा पक्षी जिसमें हो संपूर्ण संतुलन

मानव बन सकता है निर्मित कर तरु जीवन।”

मैंने कहा है शांति, आनंद अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए भू-जीवन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए नवीन रूप से लोक-जीवन निर्माण करने की आवश्यकता है। ‘स्वर्णकिरण’ में अपनी ‘इंद्रधनुष’ तथा ‘स्वर्णोदय’ नामक रचनाओं में मैंने जीवन मूल्यों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालने की चेष्टा की है :

“हमें विश्व संस्कृति पृथ्वी पर करनी आज प्रतिष्ठित,

मनुष्यत्व के नव द्रव्यों से मानव उर कर निर्मित।

***

नव मूल्यों से हो जो कल्पित पुनः लोक संस्कृति पर ज्योतित,

हो कृतकाम नियति मानव की, स्वर्ग धरा पर विचरे जीवित।

***

भू रचना का भूतिपाद युग हुआ विश्व इतिहास में उदित,

सहिष्णुता, सद्भाव, गाति से हो गत संस्कृति धर्म समन्वित!

वृथा पूर्व पश्चिम का दिग् भ्रम मानवता को करे न खंडित,

बहिर्नयन विज्ञान हो महत् अंतर्दृष्टि ज्ञान से योजित।

***

एक निखिल धरणी का जीवन एक मनुजता का संघर्षण,

अर्थ ज्ञान संग्रह भव पथ का विश्व क्षेम का करे उन्नयन!”

मानवता के भविष्य पर अपनी अमिट आस्था प्रकट करते हुए मैंने कहा है :

“सस्मित होगा धरती का मुख, जीवन के गृह प्रांगण शोभन,

जगती की कुत्सित कुरूपता सुषमित होगी, कुसुमित दिशि क्षण!

विस्तृत होगा जन मन का पथ, शेष जठर का कटु संघर्षण,

संस्कृति के सोपान पर अमर सतत बढ़ेंगे मनुज के चरण।”

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि मैंने भौतिक-आध्यात्मिक, दोनों दर्शनों से जीवनीपयोगी तत्वों को लेकर, जड़-चेतन संबंधी एकांगी दृष्टिकोण का परित्याग कर व्यापक सक्रिय सामंजस्य के धरातल पर, नवीन लोक-जीवन के रूप में, भरे-पुरे मनुष्यत्व अथवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्न किया है, जो इस युग की सर्वोपरि आवश्यक समस्या है। ‘वाणी’ में, जिसे आप मंच-काव्य या प्रवचन-काव्य भी कह सकते हैं, मेरा मानव-भविष्य का दर्शन अधिक महत्त्वपूर्ण स्तर पर ‘आत्मिका’ में अवतीर्ण हुआ है :

“सत्य तथ्य विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक बहु के पोषक नित,

लोकश्रेय, जीवन उद्भव हित रहे विषम सम चरण समन्वित।

***

वैयक्तिक सामूहिक गति के दुस्तर द्वंद्वों में जग खंडित,

ओ अमृत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निश्चित!

***

देश खंड से भू मानव का परिचय देने का क्या क्षण यह,

मानवता में देश जाति हो लीन, नए युग का सत्याग्रह।

आज विशेषीकरण समाजीकरण साथ चल रहे धरा पर

महत् धैर्य से गढने सबको मन के मंदिर, जीवन के घर।

***

मनुज धरा को छोड़ कहीं भी स्वर्ग नहीं संभव, यह निश्चित!

***

ईश्वर से इंद्रिय जीवन तक एक चरण भू पावन!

ऐसे अनेक उदाहरण ‘वाणी’ से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं का विकास इस युग में बहिरंतर संयोजित मानवता की रचना के रूप में होना चाहिए, जिस पर अनेक दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने की आवश्यकता है, और जिसका सर्वाधिक दायित्व हमारी नवीन पीढ़ियों की प्रतिभाओं के कंधों पर है। कवींद्र रवींद्र के युग से हमारे युग की जीवन-मान्यताओं का संघर्ष अत्यधिक प्रबल तथा जटिल हो गया है। ‘वाणी’ में मैंने ‘कवींद्र रवींद्र शीर्षक रचना में नवीन युग-बोध की समस्या को प्रस्तुत किया है :

“मग्न अचेतन कर्दम में भू जीवन शतदल,

उसे उठा, कर सके कलुष का मुख तुम उज्वल?

***

विश्व कवि, तुम जिस मानवता के प्रतिनिधि वन

आए, वह खो चुकी हाय, मानुष्य परम धन!

***

क्या सोचा था? नरक स्वर्ग ही का लघु उपक्रम,

जागेगा सोया प्रकाश, धरती का जो तम?

***

महाकवि, युग पलको पर झूला नव सावन,

दिग् विराट् नव मनुष्यत्व का दिव्य स्वप्न बन।”

कवि या द्रष्टा, तंतुवाय की तरह, अपने ही भीतर से किसी काल्पनिक सत्य का जाल नहीं बुनता। उसकी अंतर्दृष्टि काल के अभ्यंतर या विश्व मानस में चल रही सूक्ष्म शक्तियों की क्रीड़ा के प्रति सजग रहती है, वह उसी सत्य को अपने अनुभव की वाणी में गूंथकर लोक-मानस के सम्मुख रख देता है।

युग-संघर्ष के अनेक रूपों को मैंने अपने काव्य-रूपको द्वारा भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। “फूलों के देश” में मैंने संस्कृति और विज्ञान के समन्वय के प्रश्न को उठाया है। “ध्वसशेष” में अणुयुद्ध के बाद नवीन मानवता के निर्माण की समस्या प्रस्तुत की है। ‘विद्युत् वसना’ में मैंने मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानव एकता के अधीन रखने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। ‘शिल्पी’ में कला-मूल्यों तथा ‘रजतशिखर’ में उपचेतन की समस्याओं तथा जीवन-मान्यताओं के संघर्ष का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। ‘अप्सरा’ नामक अपने काव्य रूपक में मैंने युग-जीवन की कुरूपता से प्रस्फुटित होती नवीन सौंदर्य-चेतना का विजय-केतन फहराया है। ‘ध्वसशेष’ के तृतीय दृश्य में, जो इस संकलन में जा रहा है, मैंने वर्तमान सभ्यता के विविध तत्वों का मूल्यांकन किया है और उसके अंतिम दृश्य में नवीन मानवता के सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित कर, ध्वंस के बाद, नवीन मानव-संस्कृति के उद्भव तथा निर्माण की दिशा की ओर संकेत किया है। अपने ‘सौवर्ण’ नामक काव्य-रूपक में मैंने प्राचीन निष्क्रिय अध्यात्म को सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उसका क्रांति द्रष्टा कहता है :

“देख रहा मैं, बरफ बन गया, बरफ बन गया,

मानव का चैतन्य शिखर, नीरव एकाकी,

निष्क्रिय, नीरस, जीवन-मृत, सब बरफ बन गया!

***

आह, उसे प्राणों का स्पंदित ताप चाहिए,

जीने को जन मन का भावोच्छवास चाहिए।”

सौवर्ण के व्यक्तित्व में, जिसका बाह्य रूप वर्तमान जनयुग के संघर्ष की झंझा का द्योतक है––सौवर्ण झंझा के रथ पर चढ़कर आता है––मैंने जीवनोपयोगी धन आध्यात्मिकता का मानवीकरण कर भावी मानवता का स्वरूप उपस्थित किया है। अपने काव्य-रूपकों को मैं नाटक न कहकर कथोपकथन-प्रधान श्रव्य काव्य ही की संज्ञा दूँगा।

‘आत्मिका’ शीर्षक इस संग्रह की अंतिम रचना में मैंने विगत युगों की आध्यात्मिकता का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ‘वाणी’ की ‘बुद्ध के प्रति’ नामक रचना में भी नवीन मूल्यों का प्रतिपादन मिलता है :

‘जड़ से चेतन, जीवन से मन, जग से ईश्वर को वियुक्त कर,

जिस चिंतक ने भी युग दर्शन दिया भ्रांतिवश जन मन दुस्तर

किया अमंगल उसने भू का, अर्ध सत्य का कर प्रतिपादन,

जड़ चेतन जीवन मन आत्मा एक, अखंड, अभेद्य संचरण!

***

भू पर संस्कृत इंद्रिय जीवन मानव आत्मा को रे अभिमत,

ईश्वर को प्रिय नही विरागी, सन्यासी, जीवन से उपरत!

आत्मा को प्राणों से बिलगा अधिदर्शन ने की जग की क्षति,

ईश्वर के सँग विचरे मानव भू पर, अन्य न जीवन परिणति!

इस प्रकार अपनी अनेक रचनाओं में मैंने धार्मिक, सांप्रदायिक, दार्शनिक विचारों के आवर्ती से जीवनोपयोगी सिद्धांतों को उबारकर पाठकों के मन क्षितिज में नवीन आध्यात्मिक शिखरों का सौंदर्य चित्रित करने का प्रयत्न किया है, जो आने-वाली मानवता की ऊँचाई, गहराई एवं व्यापकता का द्योतक है। मैंने अपना जीवन-दर्शन, युग की आवश्यकताओं एवं मानवता के विकास की संभवनाओं को सम्मुख रखकर, अनेक महान ग्रंथों तथा महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण कर, उनके उपयोगी तत्वों को आत्मसात् कर, लोक-कल्याण एवं भू-मंगल की भावना के उद्देश्य से, अपने काव्य-पट में गुंफित करने का साहस किया है।

‘स्वर्ण-किरण’ और ‘उत्तरा’ में कहीं-कहीं दीप्त लावण्य के स्थल आए हैं, जिनसे ‘मेरे कुछ मित्रों तथा आलोचकों को आपत्ति है। विशेषतः इसलिए कि उनकी संगति मेरे आध्यात्मिक काव्य के साथ नहीं बैठती। कवि दृष्टि निर्वैयक्तिक होती है, वह स्त्री-सौंदर्य को उपभोग के गुठन में सुरक्षित रखने के बदले उसे व्यापक आनंद के के लिए वितरित कर देती है। यह आदिकवि वाल्मीकि काल से प्रचलित व्यास, कालिदास की परंपरा है, जिसके गवाक्ष से स्त्री-सौंदर्य पर मधुर प्रखर भावोष्ण प्रकाश पड़ता रहा है। स्त्री की शोभा पृथ्वी पर कला की पीठिका है, उसका शील-सदाचार और अध्यात्म का द्वार। मेरी दृष्टि में इसमें युग्म-जीवन तथा सहजीवन के मूल्यों का प्रश्न भी निहित है, जिस पर नवीन युग की भूमिका पर अधिक व्यापक दृष्टि से विचार करना उचित होगा। भौतिक-आध्यात्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त मेरी इस काल की रचनाओं में रागात्मक मूल्यों का भी एक विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण स्तर है। आने वाली संस्कृति के धरातल पर नारी सौंदर्य मानव जीवन के उन्नयन में बाधक न होकर सहायक ही होगा। तब नर-नारी का एक दूसरे के प्रति सहज अनुराग का चंद्र यतियों की कृच्छ, जीवन-विरत कल्पना के राहु से मुक्त हो सकेगा। भावी की प्रबुद्ध मानवता के सम्मुख स्त्री-देह को ‘चाम की तुच्छ थैली’ के रूप में चित्रित करना लज्जास्पद प्रतीत होता है। कला देह-सौष्ठव के साथ कामना की अग्नि को भी सौंदर्य-बोध तथा राग की लय में वेष्टित कर उज्ज्वल बना देती है, उससे, उद्दीपन से अधिक, आह्लाद और तृप्ति का ही अनुभव होना चाहिए।

वास्तव में सौंदर्य-चित्रण से अधिक, राग-भावना के प्रति जो मौलिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, उसी पर मैंने इस उत्थान की रचनाओं में अधिक प्रकाश डाला है। इस विषय पर, समय आने पर, अधिक गंभीर तथा रूढ़ि-ग्रह-मुक्त विवेचना हो सकेगी। राग-भावना को स्वस्थ मानवता के स्तर पर, उन्मुक्त, परिणत तथा संस्कृत होना ही पड़ेगा। वैराग्यवाद तथा निषेध वर्जनाओं के आधार पर मानवता अथवा सामाजिकता से उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता। भावी पीढ़ियों को, मैं पिछले युगों का देह-बोध का भार वहन करते हुए धूप और छाँह की तरह, दो अनमेल इकाइयों में विच्छिन्न नहीं देखना चाहता। यह मात्र मध्ययुगीन नैतिक दृष्टिकोण है जो स्त्री संपर्क को आध्यात्मिकता का विरोधी मानता है। सच तो यह है कि पिछली आध्यात्मिकता तथा नैतिकता की धारणा ही खोखली, एकांगी तथा अवास्तविक रही है, जिसे स्त्री-स्पर्श तथा संपर्क उन्नत करने के बदले कलुषित कर सका है। निश्चय ही, वह जीवनोन्मुखी अध्यात्म न होकर रिक्त, जीवन-विरत तथा अप्राकृतिक अध्यात्म रहा है, जिसका दूसरा छोर हमारा वाममार्गी, वज्रयानी साधना-पथ, तथा पंडों, पुरोहितों और महंतों का धार्मिक जीवन रहा है। स्त्री-संसर्ग तथा उच्च धर्म संबंधी दृष्टिकोण में संभवतः प्रति प्राचीन काल में इसलिए विरोध रहा हो कि तब मनुष्य पहली बार पाशविकता तथा बर्बरता के जंगल से बाहर निकला था। अब भी, संभवतः विशिष्ट परिस्थितियों में, धर्म और काम को विच्छिन्न करने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु ‘विकसित सामाजिकता के लिए स्त्री पुरुष का संतुलित संस्कृत रागात्मक सहजीवन अनिवार्य सत्य है, और बहुत संभव है, कभी वह विभिन्न इकाइयों में विभक्त गृहों की संकीर्ण देहलियों एवं प्रांगणों को लांघकर एक अधिक व्यापक विकसित धरातल पर आत्म-संयमित स्वत निर्देशित, शील-सौम्य मानवता में परिणत हो सकेगा।

क्षुधा-काम के सामंजस्य का प्रश्न मानवता के सम्मुख महत्त्वपूर्ण तथा जटिल प्रश्न है। उदर-क्षुधा के समाधान का प्रश्न यदि आज की राजनीति एवं अर्थनीति का प्रश्न है, तो युग्म-भावना एवं रागात्मकता का प्रश्न कल की संस्कृति का प्रश्न है। क्षुधा काम तब देह और व्यक्ति के मूल्य न रहकर सामाजिकता तथा संस्कृति के मूल्यों, आत्मा तथा लोक-मंगल के मूल्यों में बदल जाएँगे। इंद्रिय-विषयक मूल्य मनुष्य की पिछली बहिरंतर की सीमाओं से निर्धारित हैं, नैतिक मूल्यों तथा लोका-चार को बदलने से पहले हमें अपनी चेतना तथा मानस के अचल को, जिसमें पिछले मूल्यों की छाप है, व्यापक, परिष्कृत रागभावना में डुबोकर प्रक्षालित कर लेना होगा। लोककर्म से संयमित रागात्मकता वैसे भी अंत शुद्ध होगी, जब स्त्री-पुरुष तटस्थ, ग्रात्मस्थ, मोहमुक्त, दो समांतर रेखाओं से होंगे, और लोकमंगल के विकासशील लक्ष्य से प्रेरित होकर परस्पर संयुक्त रहेंगे।

यदि हम प्राण-भावना के धरातल से अंतश्चैतन्य के शिखर की ओर देखे, तो रति काम की अंत शुद्ध स्थिति ही पार्वती-परमेश्वर का रूप है, जो अंत प्रेम में संपृक्त है, और उन्हीं का बहिरंतर संतुलित सांस्कृतिक रूप कृषियुग की परिस्थितियों के अनुरूप श्री सीताराम तथा राधाकृष्ण का युगल रूप अपने यहाँ है। स्त्री पुरुषों के बीच रागात्मक सामंजस्य संस्कृति का मूल उपादान है। वैरागियों के दमन से युग्मेच्छा का संतुलित उन्नयन, संस्कृति की दृष्टि से अधिक लोकोपयोगी एवं सौंदर्य-उर्वर है। ऐसे समाज की प्रतिष्ठा अवश्य ही अत्यंत धैर्य, शील, सहिष्णुता तथा जागरूकता से ही पृथ्वी पर संभव है। आध्यात्मिक-लौकिक मूल्यों को परस्पर विरोधी पृथक् मूल्यों में विच्छिन्न करने का यही कारण है कि मानव-राग-भावना का अभी विकास या परिष्कार नहीं हो सका है। इसीलिए न तो हमारा गृह-जीवन और सामाजिक जीवन ही संस्कृति की दृष्टि से पूर्ण बन सका है, न हमारे आश्रमों, तपोवनों तथा तीर्थस्थानों का जीवन ही वास्तविक अर्थ में भगवज्जीवन बन सका है; दोनों ही एकांगी, स्वर्ग (पुण्य)- भीरु तथा धरा (पाप)-भीत होकर पंगु, निष्क्रिय या अर्ध-सक्रिय, अपूर्ण तथा अक्षम ही रह गए हैं; न हमारे दिव्य जीवन की ही धारणा पूर्णता प्राप्त कर सकी है, न लौकिक जीवन की ही। पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें समग्र लोक-जीवन को ही रागात्मक विकास की उपयुक्त पीठिका बनाना होगा। ये विचार मैं केवल भावी सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में ही यहाँ दे रहा हूँ, जिन पर आधारित मानव जीवन आसक्ति-मुक्त, राग-शुद्ध अंत स्थित होकर घृणा, उपेक्षा, तथा कामद्वेष से रहित, व्यापक प्रेम में संगठित हो सकेगा। वास्तव में जिस भगवत्प्रेम को आज हम अंतः शुद्धि तथा यम-नियमों के आधार पर मानसिक भावना के स्तर पर प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमे संस्कृत लोकजीवन के धरातल पर उपलब्ध होना चाहिए। श्रीकृष्ण की रासलीला तथा चैतन्य की भावलीला में हमें परिष्कृत राग-भावना की आंशिक झाँकियाँ मिलती है।

‘युगवाणी’ की ‘राग-साधना’ कविता से लेकर ‘वाणी’ की ‘पुनर्मूल्यांकन’ रचना तक मैंने अपनी अनेकानेक कृतियों में नवयुग की इस अभीप्सा को वाणी दी है। ‘मानसी’ नामक गीत-रूपक में भी मैंने इसी भावना का विकास दिखाया है और ‘स्वर्णोदय’ में इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है :

‘क्यो मानव यौवन वसंत-सा हो न लोकजीवन में कुसुमित,

मधुर प्रीति हो सामाजिक सुख, प्राणभावना आत्मसंयमित!

करे मुक्त उपभोग हृदय का नर-नारी निज रुचि से प्रेरित,

आदर प्रीति विनय हो उर में, अंग लालसा का मुख संस्कृत!

हृदय तमस आलोक स्रोत सा हो जीवन सौंदर्य में द्रवित,

प्राण कामना सृजन शील बन, धरा स्वर्ग रचना में योजित!’

रागात्मिका वृत्ति के परिष्कार को मैंने नव मानवता के निर्माण के लिए अनिवार्य मूल्य माना है। स्त्री-पुरुष संबंधी और समस्त मान्यताएँ तथा नैतिक-सामाजिक दृष्टिकोण मुझे अपूर्ण, कृत्रिम अव्यावहारिक, अस्वाभाविक तथा मानवता के अंतर्विकास के लिए घातक प्रतीत हुए हैं। यह प्रवृत्ति पथ नहीं, निवृत्ति-पथ नहीं; निवृत्ति संतुलित, प्रीति-संयमित प्रवृत्ति पथ है। इंद्रिय पथ नहीं, इंद्रिय-मूल्यों पर आधारित शील-पथ है, मैं साधु-संतों के तपोमय जीवन का प्रेमी हूँ, पर जीवन के अंतरतम वारियों में जो मुक्त अवाव व्यापक अनुराग की धारा बहती है उसी को मैं उपर्युक्त शील-पथ के रूप में, स्वस्थलोक-जीवन निर्माण के लिए, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका लक्ष्य भू-रचना तथा जनमंगल है।

मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि मेरा काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य नहीं है, और यदि है भी, तो प्राचीन रूढ़ अर्थ में नहीं, जिसमें अध्यात्म वैराग्य के सोपान पर, अन्न, प्राण मन की श्रेणियों को पारकर, केवल ऊर्ध्वमुख चिदाकाश की ओर आरोहण करता है। मेरे द्वितीय उत्थान के काव्य के लिए उपयुक्त संज्ञा होगी, नवीन चेतना-जिसके अंतर्गत मानव-जीवन-मन के उच्च एवं समदिक् दोनों स्तरों की संस्कृत, संतुलित, व्यापक सामाजिकता तथा नवमानवता के तत्त्व वर्तमान है। मेरी काव्य-चेतना मुख्यतः नवीन संस्कृति की चेतना है, जिसमें आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का नवीन मनुष्यत्व के धरातल पर संयोजन है। मेरा काव्य प्रथमतः इस युग के महान् संघर्ष का काव्य है। जो लोग युग-संघर्ष को वर्ग-संघर्ष तक ही सीमित रखकर उसे केवल बाहरी आर्थिक-राजनीतिक स्तरों पर ही देख सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, अन्यथा ‘युगवाणी’ से ‘वाणी’ तक मेरा समस्त काव्य युग मानव एवं नव मानव के अंतरतम संघर्ष का काव्य है। मेरी काव्य-चेतना केवल मध्ययुगीन नैतिक बौद्धिक अंधकार तथा जीवन के प्रति तज्जनित सीमित दृष्टिकोण से ही नहीं संघर्ष करती रही, वह भावी मानवता के पथ के बहिरंतर के दुर्गम अवरोधों से भी निरंतर जूझती रही है। आज के विराट् मानवीय संघर्ष को वर्ग-संघर्ष तक ही सीमित करना विगत युगों की खर्व चेतना तथा ऐतिहासिक अंधकार की एक हिस्त्र प्रतिक्रिया मात्र है। दूसरे शब्दों में, मेरा काव्य भू-जीवन, लोक-मंगल तथा मानव-मूल्यों का काव्य है, जिसमें मनुष्यत्व और लोकगण दो भिन्न तत्व नहीं, एक-दूसरे के गुण-राशिवाचक पर्याय है। वैसे तुलसी-रामायण भी लोकमंगल का काव्य है, पर वह मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य और धर्मग्रंथ है; जिसमें लोकजीवन-सत्ता और भगवत्-सत्ता दो पृथक् मूल्यों में विभक्त है। उसमें श्रद्धा-भक्ति से मानस अजिर उज्ज्वल रखने तथा नामकीर्तन, आराधना द्वारा अपवर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति का संदेश निहित है। मेरे चेतना काव्य में नवीन भू-जीवन तथा भगवज्जीवन “सियाराम मय सब जग जानी” के भावनात्मक अर्थ में ही नहीं, इससे भी व्यापक अर्थ में, अभिन्न सत्ता है। उसमें भगवत् प्रेम जीवन मुक्ति का नहीं, जीवन-रचना-मंगल का उपादान है। तप पूत व्यक्ति का मन ईश्वर का मंदिर है, इस पर अधिक बल न देकर मैंने संयुक्त, संस्कृत बहिरंतर-संयोजित सामाजिक जीवन ही भगवत्-चेतना की मूर्त पीठ है और उन्नत लोक-जीवन-रचना ही भगवत्-सान्निध्य प्राप्ति का साधन है—इसको अधिक महत्त्व दिया है। भू-जीवन तथा भगवज्जीवन के मध्य मुझे किसी प्रकार का ज्ञान-वैराग्य-जनित आध्यात्मिक व्यवधान अभिप्रेत नहीं है, तथा संस्कृत मानव जीवन एवं उन्नत भू-रचना के अतिरिक्त मुझे आध्यात्मिकता के लिए अन्य उपकरण उतने मूल्यवान नहीं प्रतीत होते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति यह मौलिक अंतर मेरी रचनाओं में ध्यान देने योग्य है। विकसित, परिपूर्ण लोकजीवन ही भगवत् पूजन का प्रतीक हो, मुझे यह अधिक स्वाभाविक लगता है। इस संबंध में मुझे ‘उत्तरा’ की कुछ पंक्तियाँ स्मरण आ रही है :

‘आज व्यक्ति के उतरो भीतर, निखिल विश्व में विचरो बाहर

कर्म वचन मन जन के उठकर बने युक्त आराधन!

***

जगती मानव में देवोत्तर मिट्टी की प्रतिमाएँ नश्वर,

युग प्रभात छवि स्नात निखरते भू जनपद, पुर, प्रांतर।’

भरती के जीवन से भगवत् सत्ता को पृथक् कर, लोकमानवता के बदले किसी कल्पना या सिद्धि के मन स्वर्ग में, ध्यान-धारणा के शिखर पर, ईश्वर साक्षात्कार की भावना को सीमित करना, भविष्य की दृष्टि से, मुझे कृत्रिम और अस्वाभाविक लगता है। इससे मानव जीवन का हित होने के बदले उसकी उपेक्षा एवं अहित ही हुआ। एक ही अखंड सत्य की सत्ता पारलौकिक-ऐहिक रूपों में विभक्त हो गई है। मध्ययुग की समस्त नैतिकता और सदाचार के मानदंड तथा भगवत् संबंधी ज्ञान, आध्यात्मिक मान्यताएँ और विचारधाराएँ इसका उदाहरण है। भौतिक-आध्यात्मिक संचरणों का परस्पर विरोधी समझ जाने का भी यही कारण है, क्योंकि समतल जीवन की उपेक्षा के कारण ऊर्ध्व के साथ उसका संयोजन नहीं किया जा सका। यह सच होने पर भी, हमें मध्ययुगीन विचारकों, दार्शनिकों, संतों तथा कवियों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जिन्होंने उस घोर सांस्कृतिक विघटन, ह्रास के कुहासे, जीवन-नैराश्य तथा धरती के अंधकार से निरंतर संघर्ष कर, हमारे भीतर किसी न किसी रूप में, सत्य की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। किंतु नवीन युग को, इस जड़ धरती के जीवन को ही उच्च विकास की उपयुक्त पीठिका बनाना है। विज्ञान और धर्म को भविष्य में नव मानवता के रूप में संयोजित होना है :

“ईश्वर के सँग विचरे मानव भू पर,

अन्य न जीवन परिणति।”

हमारी अनेक ऊर्ध्व (आध्यात्मिक) मान्यताएँ इसलिए भी रहस्य में खोई हुई आकाश-कुसुम सी लगती है कि वे समदिक् लौकिक जीवन से विच्छिन्न तथा असंयोजित रहने के कारण उच्च सिद्धांतों के सूक्ष्म धरातल पर भी ठीक से ग्रहण नहीं की जा सकी हैं। इसलिए, एक दृष्टि से, पुरानी दुनिया का अध्यात्म तथा ईश्वर-बोध, अधिकतर कल्पना ही में लिपटा हुआ रह गया है। ‘मेरी दृष्टि में भू-जीवन को भगवज्जीवन बनाने के लिए हमें कहीं ऊपर नहीं खो जाना है, प्रत्युत् जीवन-आकांक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन कर विगत मूल्यों को अधिक व्यापक बनाना है। निश्चय ही जो आध्यात्मिकता मानव जीवन के रक्तमास के उपादानों का बहिष्कार या अवहेलना कर किसी उच्च जीवन की कल्पना करती है, वह जीवन-मंगल की द्योतक नहीं हो सकती। मुझे यह अनुभूति युगवाणी-ग्राम्या-काल ही में हो चुकी थी। ‘युगवाणी’ की ‘मानव-पशु’, ‘जीवन-तम’, ‘राग’, ‘रागसाधना’ तथा ‘जीवन-मास’ आदि रचनाएँ मेरी इसी अनुभव की द्योतक है, ‘ईश्वर है यह मास, पूर्ण यह! या ‘रूपमास है अमर प्रकाश!’ कहकर मैंने ‘युगवाणी’ में रूप मास अर्थात् संस्कृति-शुद्ध जीवन ही को भगवत्प्रकाश का मूर्त उपादान बतलाया है।

जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, मैं आध्यात्मिकता के विकास को सामाजिक जीवन से पृथक्, वैराग्य के स्फटिक शीत मंदिर में रहकर, संभव नहीं मानता। वह तो में ‘पुरानी आध्यात्मिकता है जिसने भगवत्-चेतना को जीवन में प्रतिष्ठित करने के बदले “भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा” कहकर, अंतरतम में उसके अमृत प्रकाश का स्पर्श पाकर, संतोष कर लिया। जगत् या सृष्टि के मूल में जो ईश्वर या भागवत चेतना है, उसे विकास-क्रम में मनुष्य के सामाजिक जीवन एवं विश्व-जीवन में मूर्त होना ही चाहिए; यही मेरी दृष्टि में मात्र भागवत साक्षात्कार है––ईश्वरत्व को जीवन की वास्तविकता प्रदान करना, और सब चाहें भले ही ईश्वर-बोध हो। भगवत्-साक्षात्कार मेरे चेतना-काव्य में एक लंबी विकासशील सामाजिक प्रणाली है। दूसरा यह कि इंद्रिय-जीवन तथा भागवत जीवन में विरोध मानना, मेरी दृष्टि में, भ्रम है। संस्कृत संतुलित इंद्रिय जीवन ही में––जो अंतत: सामूहिक या सामाजिक स्तर पर ही पूर्णतः संभव हो सकता है—केवल भागवत जीवन का साक्षात्कार किया जा सकता है। उपनिषदों का “स प्रत्यागाच्छक्रमकायमव्रण” ब्रह्म सत्य है; वह जीवन चेतना का अंतरतम या ऊर्ध्वनम, सूक्ष्मात्पर, शाश्वत, अतिचेतन स्तर है। किंतु पदार्थ, प्राण और मन को भूमिका का परित्याग कर उसे प्राप्त करने या आत्ममुक्ति के अनुसंधान में उसकी ओर जाने का प्रश्न मध्ययुगीन ध्येय या आदर्श का प्रश्न रहा है। हमारा युग-सत्य है––जगत्-जीवन और भू-क्षेत्र को ही ब्रह्म की मूर्तिमान वास्तविकता में परिणत करना। ऐसे अंत संगठित जीवन में निःसंदेह राग-द्वेष, लोभ-मोह, क्रोध-अंहकार आदि की उपयोगिता नहीं रहेगी––जोकि विकास पथ के स्थूल और क्रूर साधन रहें हैं और रागवृत्ति भी परिष्कृत होकर आनंद, सौंदर्य, प्रेम, शांति तथा सहज व्यापक पवित्रता में परिणत हो जाएगी। जिस सीमित नैतिक या धार्मिक अर्थ में पवित्रता का प्रयोग होता है, उस अर्थ में नहीं, जीवन का व्यापक संचरण ही अपनी समग्रता में अंत संतुलित होकर मन में पवित्रता का उद्रेक करेगा; पवित्रता के अर्थ में अधिक घनत्व तथा वास्तविकता आ जाएगी। जैसा मैंने ‘ज्योत्स्ना’ में भी प्रतिपादित किया है; आनंद, सौंदर्य, प्रेम, शांति आदि सृजन-चेतना के मौलिक मूलभूत गुण है, जो सृष्टितत्व में अभिव्यक्त हुई है, और मानव-जगत् को उसी सत्य का दर्पण बनाना है। यही एकमात्र सभ्यता, संस्कृति तथा धर्मों का अनादिकाल से प्रश्न और लक्ष्य रहा है। इतिहास के उत्थान-पतन तो मानव समाज के अपने अंत सत्य के अपरिचय तथा ब्रह्मांड के अंत स्वरूप के अज्ञान तथा उन्नत जीवन साधना के अभाव के कारण, विकास-क्रम की श्रांति, क्लांति, उद्वेग-जनित, अश्रुस्वेद-रक्तमय, बाहरी वास्तविकता के छिलके-भर है।

मेरी प्रेरणा के स्रोत, निःसंदेह मेरे ही भीतर रहे है, जिन्हें युग की वास्तविकता ने सींचकर समृद्ध बनाया है। मैंने अपने अंतर के प्रकाश में ही बाह्य प्रभावों को ग्रहण तथा आत्मसात् किया है। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने समस्त प्रेरकों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के प्रति अनन्य हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके संपर्क में आकर मैं कुछ सीख सका हूँ। मैं न दार्शनिक हूँ, न दर्शनज्ञ ही, न मेरा और न मेरा अपना ही कोई दर्शन है, मुझे यही लगता है कि दर्शन द्वारा मनुष्य को सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये केवल मेरे कवि-मन के प्रकाश स्फुरण अथवा भाव-प्ररोह है, जिन्हें मैंने अपनी रचनाओं में शब्द मूर्त करने का प्रयत्न किया है। अपनी भावना तथा कल्पना के पंखों से मैं जिन सौंदर्य-क्षितिजों को छू सका हूँ, वे मुझे दार्शनिक सत्यों से अधिक प्रकाशवान एवं सजीव लगते हैं। दर्शन-ग्रंथों तथा महापुरुषों के वचनों में अपनी भावात्मक उपलब्धियों का समर्थन पाकर मैं आश्वस्त हुआ हूँ और मुझे उससे मनोबल भी प्राप्त हुआ है। मेरे काव्य-दर्शन की कुंजी निश्चय ही ‘ज्योत्स्ना’ में है। उसी के भौतिक संचरण का विकास मेरे मन में मार्क्सवाद के ज्ञान से हुआ, जिससे मैं अपनी भौतिक जीवन संबंधी धारणा को व्यापकता, शब्दार्थ-संगति तथा वैज्ञानिक रूप दे सका। ‘ज्योत्स्ना’ का चेतनात्मक संचरण मेरी उत्तर-रचनाओं में पूर्व-पश्चिम के दर्शनों तथा विचारधाराओं के अध्ययन-मनन तथा गाँधी जी और श्री अरविंद के महत् संपर्क में आने से प्रस्फुटित तथा विकसित हुआ है। सामूहिक जीवन-निर्माण के लिए गाँधी जी का सक्रिय अहिंसा का सांस्कृतिक राजस दान नव मानवता के अमूल्य उपादानों में रहेगा। ‘युगांतर’ में मैंने गाँधी जी को इन शब्दों में स्मरण किया है :

“आत्म दान से लोक मय को दे नव जीवन

नव संस्कृति की शिला रख गए भू पर चेतन!

***

आओ, उसकी अक्षय स्मृति को नीव बनाएँ

उस पर संस्कृति का लोकोत्तर भवन उठाएँ।

स्वर्ण शुभ्र धर सत्य कलश स्वर्गोच्च शिखर पर

विश्व प्रेम में खोल अहिंसा के गवाक्ष वर!”

‘वाणी’ में श्री अरविंद को नवयुग-सारथि के रूप में मैंने इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है :

“सारथि श्री अरविंद रहे तब ऐसे भगवत द्रष्टा भू पर

विश्व ग्लानि कर गए विलय जो अति मानस से धर्म हानि भर।

प्रातः रवि-सा स्फुरत् रश्मि स्मित था भगवत् चैतन्य तपोज्वल

भू मानस में पूर्ण प्रस्फुटित अंत स्वर्णिम हो सहस्रदल!”

मैंने अपनी काव्य चेतना में अन्न प्राण मन के विकसित, संस्कृत जीवन से विच्छिन्न किसी उच्च जीवन की कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। एक तो वह लोक-जीवन एवं सामाजिकता की दृष्टि से संभव नहीं, दूसरा वह इंद्रिय-संस्कारों की परिणति को, उसकी मौलिक चेतनाओं की क्रियाओं को अग्राह्य कर संभव बतलाती है। मुझे उन्नत इंद्रिय-जीवन अदिव्य तथा अपावन नहीं लगता है, भागवत चेतना ही इंद्रियों में अरोहित प्रतीत होती है। इस भावना को मैंने अनेक रूप से व्यक्त किया है :

“मैं उपकृत इंद्रियों, रूप रस गंध स्पर्श स्वर,

लीला द्वार खुले अनंत के बाहर भीतर

अप्सरियों से दीपित सुरधनुओं के अंबर,

निज असीम शोभाओं में तुम पर न्योछावर!

आत्म मुक्ति के लिए क्या अमित यह ग्रह ग्रथित रंग भव सर्जित

प्रकृति इंद्रियों का दे वैभव, मानव तप कर मुक्त बने नित।

नहीं संत कुल हुआ संत रे, जीव प्रकृति के सब जन निश्चित,

लोक मुक्ति ही ध्येय प्रकृति का, मनुज करे जग जीवन निर्मित।”

मैं पूर्ण विकसित लोकजीवन के ही रूप में, मुख्यतः, भगवत्-सत्ता या चेतना का मूर्त विकास संभव मानता हूँ। महापुरुषों, सिद्धों, योगियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों में भी भगवत्-चेतना के विशेष रूपों तथा गुणों की पूर्ण या आंशिक अभिव्यक्ति हो सकती है, और वह सामूहिक उपलब्धि के स्तर से, एक प्रकार से अधिक सूक्ष्म, उच्च और पूर्ण भी हो सकती है। पर मैंने इस युग में अधिक महत्त्व भू-जीवन की उन्नत मंगल रचना को ही देना उचित समझा है, जिसमें व्यापक से व्यापक अर्थ में भागवत गुणों का अवतरण एवं भागवत वास्तविकता का साक्षात्कार संभव हो सकता है। ‘ज्योत्स्ना’ के अंतिम दृश्य में, नवयुग-प्रभात के रूप में, मैंने भू-जीवन के स्तर पर, नवीन चेतना के इसी सत्य की परिणति दिखलाई है। मैं अब भी यही सोचता कि समस्त ज्ञान-विज्ञान, अर्थतंत्र आदि का संचय एवं उपयोग नव-मानवता के लिए धरा-स्वर्ग की शुभ रचना करने ही में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। मात्र सैद्धांतिक शुभ से रचना-शुभ अधिक वास्तविक तथा संपूर्ण है; उसी में एकमात्र अनंत पीढ़ियों में व्याप्त मानव जीवन के अमरत्व की चरितार्थता है। यह जैसे आँख खोलकर ईश्वर का ध्यान अथवा भगवत्-सत्ता का साक्षात्कार करना है। निश्चय ही इंद्रियगोचर होने से परात्पर या इंद्रियातीत सीमित नहीं हो जाता, न उसमें अंतर या भेद ही आता है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही आंशिक सत्य हैं, उनसे पूर्ण सत्य है सूक्ष्म-स्थूल का सामंजस्य। आज जो अंतर्दृष्टि या ऊर्ध्व स्तर का सत्य है, कल वह बहिर्दृष्टि को समतल पर भी सुलभ हो सकेगा।

ऐसा अवश्य है कि वर्तमान विकास की स्थिति में, विशेष ज्ञान-संस्थानों तथा आश्रमों में, हमें विशिष्ट उच्चतम मान्यताओं के आधार पर, अंतर्मन तथा अंतर्जीवन के संगठन-संयोजन के लिए, ऊर्ध्वतम आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ हम भागवत करुणा के संपर्क में आकर अंतश्चेतन के आलोक तथा अंतर्वैज्ञानिक सिद्धियों के द्वारा लोकजीवन के विकास-पक्ष की बाधाओं तथा व्यवधानों को हटाने, मानस ग्रंथियों को सुलझाने एवं विश्व-जीवन का उन्नयन करने में सफल हो सकेंगे। ऐसे तपोवन तथा साधना-द्वार हमारे देश की विशेषता रहे हैं। वे सदैव हमारी श्रद्धा भक्ति के पवित्र पथ-प्रदर्शक केंद्र और हमारी चेतना-विषयक उच्च प्रयोगशालाएँ रहेंगे, जहाँ से हमे शांति, पवित्रता, आनंद, भगवत्-प्रेम, आलोक, कल्याण, सद्भावनाओं तथा सद्विचारों का अक्षय दान प्राप्त होता रहेगा। जैसा मैंने ‘उत्तरा’ की भूमिका में भी लिखा है, हमारा देश अंतर्जगत् का सिद्ध वैज्ञानिक है। मुझे गंगा तट पर, जो भस्म रमाए हुए, जटाधारी साधु, एक हाथ ऊपर उठाए, या लोहे की प्रखर शलाकाओं पर लेटे मिलते हैं, उन्हें भी मेरा मन अपने देश के देह-मन के सत्य संबंधी प्रयोक्ताओं के ही रूप में देखता है, जिसकी उपलब्धि हम अब अधिक श्रेष्ठ साधनों से कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के संप्रदाय आज प्राचीन प्रारंभिक पद्धतियों के अवशिष्ट स्मृति चिह्न तथा ‘उदर निमित्त बहुकृत वेश’ आदि पाखंड-मात्र रह गए हैं।

आज के संघर्ष और संहार के युग में मेरे उपर्युक्त विचार तथा मान्यताएँ आधुनिक यथार्थवादियों को स्वप्न कल्पित अतिरंजनाएँ मात्र प्रतीत हो सकती है। किंतु आज के पक्षधर आलोचकों की यथार्थवाद की धारणाओं पर तथा पूर्वग्रहों में खंडित और विभक्त पाठकों की रुचियों के निर्णयों पर निर्भर रहकर मेरा जैसा ‘तितीर्पुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागर’ अल्पमति कवि सृजन-कर्म नहीं कर सकता। उसे नवीन मानवता के प्रति श्रद्धा तथा भगवत् करुणा पर विश्वास रखकर अपनी अंतरतम अनुभूतियों, प्रेरणाओं एवं प्रकाश पर ही अवलंबित रहना पड़ेगा। वर्तमान के संघर्ष और की विभीषिका से भी अधिक महत् तथा शक्तिमय जो अमृतत्व का सागर आज संवेदनशील हृदयों के भीतर नवीन चेतना-ज्वारों में उठकर मानव-अंतर के नव जीवन-बोध के स्तरों को स्पर्श कर रहा है, उसका मंगल संदेश कैसे भुलाया जा सकता है? आज के भू-व्यापी संघर्ष, विरोध, अनास्था, निराशा, विषाद तथा संहार की यही वास्तविकता है कि वह मानव समाज को नवीन मान्यताओं के क्षितिजों, नवीन जीवन-बोध के धरातलों तथा महत्तर सामंजस्य की भूमिकाओं की ओर अग्रसर कर रहा है। निःसंदेह, अकल्पनीय सिद्धियों तथा महान् विनिमयों का है हमारा युग आज के विज्ञान, दर्शन और सृजन प्रेरणा का श्रेय उसी को है।

इस युग के विक्षोभ का मुख्य कारण है मानव जीवन के ऊर्ध्व तथा समतल संचरणों में सामंजस्य अथवा संतुलन का अभाव। आज हमें भूत-अध्यात्म, यथार्थ-आदर्श-संबंधी अपनी पिछी धारणाओं को अधिक व्यापक बनाकर उन्हें एक-दूसरे के निकट लाना है। यथार्थ अथवा आदर्श के व्यापक सत्य के बारे में या तो हम मध्य-युगीन अभावों एवं निषेधों के कुहासों के पार न देख पाने के कारण उदासीन है, या पश्चिम के अंधानुकरण के कारण बाह्य युग-जीवन के अंधकार में भटक गए है। आज के बड़े राष्ट्रों को, जो भू-जीवन के विकास तथा उन्नयन को अवरुद्ध किए हुए हैं, वैज्ञानिक चेतना या मानवीय जीवन-यथार्थ का प्रतिभू मानना हमारा भ्रम है। वे अभी धरती की प्राचीन ऐतिहासिक बर्बरता ही का प्रतिनिधित्व कर रहे है और विज्ञान को जीवन निर्माण तथा मनोविकास का माध्यम बनाने के बदले, उसके पंखों के ताप में आणविक डिंबों एवं विनाश के विस्फोटकों को लेकर, अपनी ऋण-सामर्थ्य का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार कभी भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सम्मोहन से दिग्भ्रांत हो गया था, उसी प्रकार आज के शिखर-राष्ट्र भौतिक क्षमता से मदोन्मत्त हो विश्व-जीवन एवं मानवता को विनाश की ओर ले जाने की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझ मानव-चेतना पर विश्वास है, वह इस अणु-संहार के नृशंस हिस्र नाटक को अवश्य ही नवीन निर्माण तथा रचना-मंगल की दिशा एवं भूमिका देकर मानवता की प्रगति का द्वार उन्मुक्त कर सकेगी।

जो नवीन प्रकाश मनुष्य के मन क्षितिज में उदय हो रहा है उसी के आलोक में नवीन मानवता का निर्माण भविष्य में संभव है। आज की बौनी, खंडित, अपर्याप्त मान्यताओं से सचमुच ही आनेवाले मनुष्य का काम नहीं चल सकेगा, चाहे वह चंद्रलोक में रहे या मंगल-लोक में। ‘वाणी’ में मैंने प्रश्न किया है––

“चंद्रकलश प्रासाद रचोगे तुम दिग्विस्तृत?

कैसा होगा वहाँ भाव ऐश्वर्य अखंडित?

कैसा नव चैतन्य?

मानसी भूति अपरिमित?

कैसा संस्कृत जन जीवन सौंदर्य अकल्पित?

अणु बम वहाँ बनाएँगे क्या सभ्य शिष्ट नर?

शीत युद्ध से कंपित कर शक्ति भू पंजर?” इत्यादि।

आज के युग का संदेह, अविश्वास, जीवन-संघर्ष, विनाश के साधन, बाहरी-भीतरी क्रांतियाँ–अर्थशक्ति-संचय, ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियाँ तथा अप्रतिहत साहस इसी महत् निर्माण, विकास तथा मानवता के आमूल रूपांतर के अग्रदूत है—इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। मनुष्य के अंतः करण में जो अपापविद्ध, स्वयंशुद्ध, शाश्वत अमृतत्व है, उसकी अन्य क्या सार्थकता या परिणति हो सकती है? मानव-जीवन की, युगों के अंधकार एवं नैतिक संकीर्णता की कलंक-कालिमा में सनी चेतना की चादर को––जिसे कबीर जतन से ओढ़कर ज्यों की त्यों रख गए थे––नवीन प्रकाश के जल में डुबोकर, उसे संस्कृति के व्यापक मूल्यों की स्वच्छ शोभा प्रदान कर, हमें सबके ओढ़ने योग्य बनाना होगा। नहीं तो अंतरिक्ष के दीप्त ग्रहों में मन के इस अंधकार को ले जाने से क्या लाभ हो सकता है? आज के युग का प्रश्न केवल भारतीय या एकदेशीय आध्यात्मिकता या संस्कृति का नया संस्करण प्रस्तुत करना नहीं है, जैसा मध्ययुगों में रहा है, आज समस्त मानवता तथा विश्व-जीवन को एक सक्रिय, जीवनोपयोगी, आध्यात्मिक चेतना तथा सांस्कृतिक पीठिका प्रदान करना है। आने वाला मानव निश्चय ही न पूर्व का होगा, न पश्चिम का। वह देशों (दिशा) की सीमाओं एवं विभेदो को अतिक्रम कर काल के शिखर की ओर आरोहण करने को उत्सुक होगा। आज की बाह्य वास्तविकता को बौनी विकृतियों से मुक्त, उसके भीतर, एक अंतर-वास्तविकता एवं अंतश्चेतना उदय तथा विकास होगा। वह विज्ञान को अपना उपयुक्त वाहन बना सकेगा। वही, काल के हृदय-कमल में स्थित, कालविद्, अत्याधुनिक मानव होगा—जिसे धारण कर धरती, सूर्य की परिक्रमा करने में, गौरव का अनुभव करेगी। इस मानव को संबोधित कर ‘बुद्ध के प्रति’ रचना की अंतिम प्रार्थना उद्धृत करता हूँ :

“आओ, शांत, कांत, वर, सुंदर, धरो धरा पर स्वर्ण युग चरण!

विचरो नव युग पान्थ, बुद्ध बन, जन भू मन करता अभिवादन!

अणु रचना के भूति-मंच पर हो सुखांत मानव युग का रण,

तुमसे नव मानुष्य स्पर्श पा विष हो अमृत, मृत्यु नव जीवन!”

अंत में, इस भूमिका के रूप में प्रस्तुत अपने विचारों, विश्वासों तथा जीवन-मान्यताओं की त्रुटियों एवं कमियों के संबंध में पाठकों से क्षमा प्रार्थना करते हुए, अपनी द्वितीय उत्थान की सृजन-चेतना के चरण-चिह्नों को यहीं समय के बालू पर छोड़कर, नवीन रचना-भूमिका में प्रवेश करने के उत्साह में, मैं अपने अतीत के इस स्वप्न-भार-नत संस्मरणों से विदा लेता हूँ :

‘स्वस्ति, चेतना काव्य के काल,

रजत मानस के स्वर्ण मराल,

रश्मि दीपित कवि भाल।’

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

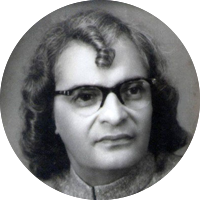

6 सितंबर, 1957 सुमित्रानंदन पंत

- पुस्तक : शिल्प और दर्शन प्रथम खंड (पृष्ठ 108)

- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत

- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस

- संस्करण : 1961

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.