मेरा छोटा-सा निजी पुस्तकालय

mera chhota-sa niji pustkaly

बहरहाल, ऐसी अर्द्धमृत्यु2 की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबोंवाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन-भर पड़े-पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता हूँ, बाईं ओर की खिड़की के सामने रह-रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फ़र्श से लेकर छत तक ऊँची, किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ। बचपन में परी कथाओं (Fairy tales) में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हज़ारों किताबों में बसे हैं जो पिछले चालीस-पचास बरस में धीरे-धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। कैसे जमा हुईं, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊँगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे ज़ोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानीमंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री-शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी।

पिता की अच्छी-ख़ासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गाँधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक3 कष्टों से गुज़र रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र-पत्रिकाएँ आती थीं—'आर्यमित्र साप्ताहिक', 'वेदोदम', 'सरस्वती', 'गृहिणी' और दो बाल पत्रिकाएँ ख़ास मेरे लिए 'बालसखा' और 'चमचम'। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएँ रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी 'सरस्वती' और 'आर्यमित्र' पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थीं। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, 'सत्यार्थ प्रकाश'। 'सत्यार्थ प्रकाश' के खंडन-मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक4 शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों5 के विरुद्ध अदम्य6 साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएँ थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएँ भगवान नहीं होतीं, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफ़ाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है? सत्य क्या है? जो भी समाज विरोधी, मनुष्य-विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ7 हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित8 करता। जब इस सबसे थक जाता तब फिर 'बालसखा' और 'चमचम' की पहले पढ़ी हुई कथाएँ दुबारा पढ़ता।

माँ स्कूली पढ़ाई पर ज़ोर देतीं। चिंतित रहतीं कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। पास कैसे होगा! कहीं ख़ुद साधु बनकर घर से भाग गया तो? पिता कहते—जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं ग़लत संगति में पड़कर गाली-गलौज सीखूँ, बुरे संस्कार ग्रहण करूँ अतः मेरा नाम लिखाया गया, जब मैं कक्षा दो तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं भरती हुआ। उस दिन शाम को पिता उँगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले—वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी-तोड़ परिश्रम कि तीसरे, चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फ़र्स्ट आया। माँ ने आँसू भरकर गले लगा लिया, पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूँकि अँग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अत: स्कूल से इनाम में दो अँग्रेज़ी किताबें मिली थीं। एक में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बाग़ों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी 'ट्रस्टी द रग' जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थी—कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन-सा माल लादकर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे-कैसे द्वीप9 मिलते हैं, कहाँ ह्वेल होती है, कहाँ शार्क होती है।

इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा—आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का। यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है।

यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से युनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, युनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया।

पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात10 शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियाँ तो हैं ही, लगभग हर मुहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाईकोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मुहल्ले में एक लाइब्रेरी थी—'हरि भवन'। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के ख़ूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनूदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे-से 'हरि भवन' में ख़ूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की 'दुर्गेशनंदिनी', 'कपाल कुण्डला' और 'आनंदमठ' से टालस्टाय की 'अन्ना करेनिना', विक्टर ह्यूगो का 'पेरिस का कुबड़ा' (हंचबैक ऑफ़ नात्रेदाम), गोर्की की 'मदर', अलेक्ज़ेंडर कुप्रिन का 'गाड़ीवालों का कटरा' (यामा द पिट) और सबसे मनोरंजक सर्वा-रीज का 'विचित्र वीर' (यानी डॉन क्विक्ज़ोट)। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा-पात्रों से मुलाक़ात करना कितना आकर्षक था! लाइब्रेरी खुलते ही पहुँच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा, अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा11 से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक12 होती कि काश, इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश, इस किताब को ख़रीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार-बार पढ़ता पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा!

पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फ़ीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक़ की किताबें ख़रीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्यपुस्तकें ख़रीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्यपुस्तकें 'सेकंड हैंड' ख़रीदता था, बाक़ी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्यपुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न13 छात्र ख़रीद लेते। इसी तरह काम चलता।

लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे ख़रीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्यपुस्तकें बेचकर बी.ए. की पाठ्यपुस्तकें लेने एक सेकंड-हैंड बुकशॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्यपुस्तकें ख़रीदकर भी दो रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमाघर में 'देवदास' लगा था। न्यू थिएटर्सवाला। बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिलकुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमागृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था—'दुख के दिन अब बीतत नाहीं'। उसे अकसर गुनगुनाता रहता था। कभी-कभी गुनगुनाते आँखों में आँसू आ जाते थे जाने क्यों! एक दिन माँ ने सुना। माँ का दिल तो आख़िर माँ का दिल! एक दिन बोली—दुख के दिन बीत जाएँगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है? धीरज से काम ले! जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फ़िल्म 'देवदास' का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा—अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ। पैसे मैं दे दूँगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर दो रुपए मेरे पास बचे हैं। वे दो रुपए लेकर माँ की सहमति से फ़िल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, काउंटर पर एक पुस्तक रखी है—'देवदास'। लेखक शरत्चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल एक रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उलटी-पलटी। तो पुस्तक-विक्रेता बोला—तुम विद्यार्थी हो। यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो। हमारे पुराने गाहक हो। तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा। केवल दस आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे डेढ़ रुपए में पिक्चर? दस आने में 'देवदास' ख़रीदी। जल्दी-जल्दी घर लौट आया, और दो रुपए में से बचे एक रुपया छः आना माँ के हाथ में रख दिए।

अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा।

नहीं माँ! फ़िल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो।

माँ की आँखों में आँसू आ गए। ख़ुशी के थे या दु:ख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से ख़रीदी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी।

आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ जिसमें हिंदी-अँग्रेज़ी के उपन्यास, नाटक, कथा-संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्त्व14, राजनीति की हज़ारहा15 पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत16 से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की ख़रीदारी! रेनर मारिया रिल्के, स्टीफ़न ज्वीग, मोपाँसा, चेख़व, टालस्टाय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफ़न स्पेण्डर, आडेन एज़रा पाउंड, यूजीन ओ नील, ज्याँ पाल सात्र, ऑल्बेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्राँ, हेब्बर, हुसेन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा-भरा महसूस करता हूँ।

मराठी के वरिष्ठ17 कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन! मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे, बोले—भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक-रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन-ही-मन प्रणाम किया विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी।

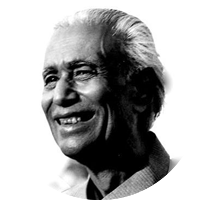

- पुस्तक : संचयन (भाग-) (पृष्ठ 27)

- रचनाकार : धर्मवीर भारती

- प्रकाशन : एन.सी. ई.आर.टी

- संस्करण : 2022

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.